日本の古代には、漢字が伝わる前から「神々の時代の文字=神代文字(じんだいもじ)」があった

こうした説は江戸時代以来、国学や神道の世界で語られてきました。

しかし、歴史学・国語学の通説では、奈良時代以前に体系的な日本固有文字が使われていたことを示す一次資料は確認されていません。つまり、学術的には「神代文字の実在は証明されていない」が現在の立場です。

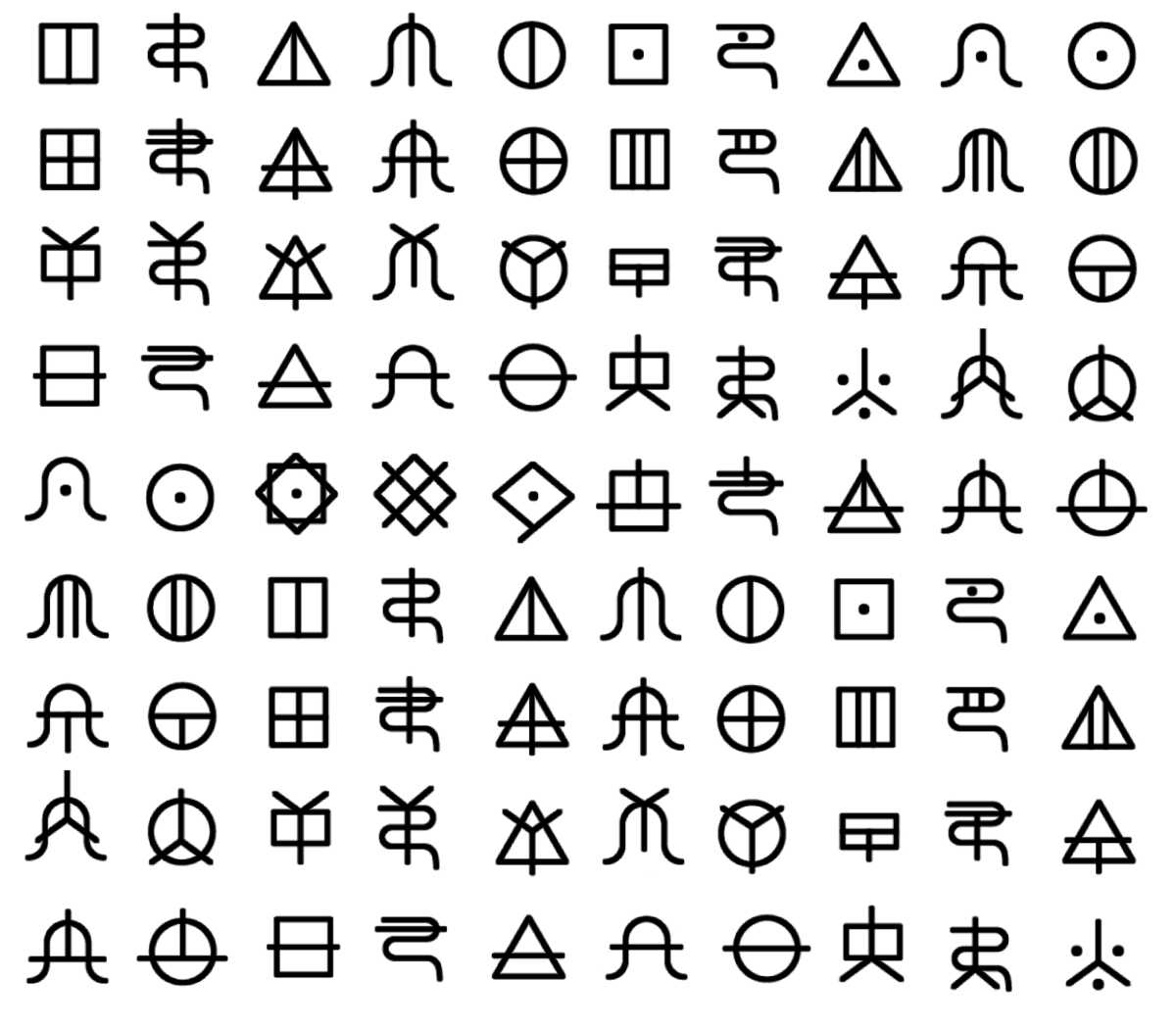

一方で、阿比留草文字や出雲系とされる文字、ヲシテ文字、さらにはカタカムナのように近代以降に整理・創作されたと考えられる体系が、民間信仰や復古神道の中で今も大切に扱われているのも事実です。

本記事では、学説としての到達点を踏まえつつ、各地に残る神代文字風の石碑や社家伝来の符号、そして近世~近現代に生まれた「日本にもともと文字があったはずだ」という想像力の系譜を整理し、どこまでが史実でどこからが後世の再発明なのかを分かりやすく解説していきます。

はじめに

「日本には漢字が来る前から、神々が使っていた文字があったのではないか」。こうした発想は、江戸時代の国学や復古神道、さらに近代以降の民間信仰の中で繰り返し語られてきました。これが一般にいう「神代文字(じんだいもじ)」です。しかし現在の歴史学・国語学の通説では、奈良時代より前に日本列島で体系的な表記文字が使われていたことを示す一次資料は確認されていません。したがって学術的には「神代文字の実在は証明されていない」というのが基本的な立場になります。

一方で、阿比留草文字、出雲系とされる文字、近年注目されたヲシテ文字、さらにはカタカムナのような近代以降の体系など、古代への憧れとともに語られてきた文字群が各地に残っていることも確かです。また、神社や旧家には神字・符号・まじない的な刻線が伝わり、「これは神代の文字だ」と解釈されてきた例もあります。

神代文字とは何を指すのか

神代文字という語は、もともと「神代の時代に日本に固有の文字があった」という想定から生まれました。日本神話で語られる高天原や神世の物語を文字で記していたに違いない、という発想です。

江戸後期の国学者たちは「中国に学ぶ前から日本は高い文明を有していた」と主張する中で、全国に散在する奇妙な符号や社家伝来の書き付けを集め、「これは古い日本の文字だ」と位置づけました。ここで注意したいのは、神代文字という呼び名それ自体が近世的なものであり、『古事記』『日本書紀』に直接出てくる言葉ではないということです。

学術的な見解とその根拠

現在の研究では、古代に日本列島で漢字以前の統一された文字体系が広く使われていたとは認められていません。

『古事記』(712)や『日本書紀』(720)など最初期の文献はすでに漢字で書かれていますし、飛鳥・奈良の官文書・木簡類も漢字を用いています。さらに同時期の東アジアを見ても、中国は紀元前から漢字を使用し、朝鮮半島でも公文書に漢字が用いられていたため、日本だけが独自の文字を持ち、しかもそれが全く記録に残らないという状況は考えにくいとされるのです。

また、神代文字として伝えられている文字体系は、地域や伝承者によって字形も音価も大きく異なっており、共通の祖型を遡って想定することが難しい点も指摘されています。つまり「古代にあった文字がそのまま伝わった」というより、「古代にあったはずだという思いから後に組み立てられた」と見る方が説明しやすいのです。

それでも神代文字が語られ続ける理由

学術的には否定的な見解が多いにもかかわらず、神代文字が今も語られるのには理由があります。

江戸後期から明治にかけて、国学や皇国史観が盛んになると、「日本は中国に劣らない古さを持っていた」「神ながらの道には独自の文字があったはずだ」という自尊的な歴史観が広まりました。また、各地の神社・社家が伝えていた秘符や神字を「これは神代文字である」と宣言することは、その社の古さや権威を示すことにもつながりました。さらに20世紀になると、新宗教や霊学の中で、神代文字が「神と交信する文字」「宇宙の波動を表す文字」として再解釈されていき、学問とは別の回路で生き残ったのです。

おそらく神代文字という言葉を聞いた人は、「神様の文字なのかな?」「神様のメッセージを記すための記号なのかな?」というイメージを持つ人も多いと思いますが、古代や縄文などという言葉ではなく、神代という言葉を使っているのも、もしかすると日本の権威、神の国である日本への自尊心なども影響しているのかもしれません。

これは決して悪いはことではなく、歴史的や学問的な観点からは公式に認められてはいないものの、日本の文化の一つとしては価値のあることではあると思います。全てが近代に作られたまったくの創作の文字であるというわけではなく、これから研究が進むにつれて、神代文字のことが明らかになってくる可能性もあります。

主な神代文字とされるもの

ここで、近世以降に神代文字として紹介・流布した代表的なものを整理しておきます。いずれも「古代から連綿と続く公的文字」としては認められていませんが、日本文化の中で「古いものとして語られた文字」であることには意味があります。

| 名称 | 伝承・系統 | 特徴 |

|---|---|---|

| 阿比留草文字(あびるくさもじ) | 対馬の宗氏系統の伝承とされる | 角ばったカタカナに似た音節的文字。もっとも有名な神代文字の一つ |

| 出雲文字・日文系 | 出雲地方の社家伝承に多い | 直線的な記号が多く、祝詞や神名を写す用途と説明されることがある |

| 隠岐文字・越文字など地方名をもつもの | 山陰・北陸など各地 | 呪印・印章的な記号から発展したと見られ、体系は地域ごとに異なる |

| ヲシテ文字 | 『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』『カクのフミ』とされる写本に用いられている独自の表記体系 | 五十音に似た音節文字の形をとりながら、各字に宇宙的なはたらきや言霊的意味が付されている |

| カタカムナ文字 | 20世紀の個人の開示に由来 | 円環的・図形的で、音と宇宙論を対応させる近代オカルティズム的体系 |

ヲシテ文字という特に知られた例

近年よく知られているものに「ヲシテ文字」があります。

これは『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』『カクのフミ』とされる写本に用いられている独自の表記体系で、五十音に似た音節文字の形をとりながら、各字に宇宙的なはたらきや言霊的意味が付されていると説明されます。ヲシテに立つ人々は、これらが『古事記』『日本書紀』よりも前に記された真の古伝承であり、漢字で書かれた神名は本来の姿を失っていると考えます。

しかし、現存のヲシテ文献は江戸後期以降の写しと見られるものが多く、その原本の年代や伝来の道筋については学界で確定した見解には至っていません。したがって、ヲシテ文字も「古代日本に文字があったはずだ」という近世・近代的な想像力の系譜に属するものと見るのが現実的です。

それでも、日本語を漢字に頼らず日本語として説明したいという志向、神名や祝詞をより日本的な音で捉え直したいという発想が色濃く現れており、神代文字研究を文化史として捉える際には重要な資料群だといえます。

「ヲシテ文字」の文字の形と読み方一覧

石碑や社殿に残る「神代文字らしきもの」

「本物の石碑があるではないか」という指摘もしばしばあります。確かに、九州や山陰の古社、あるいは東北・北陸の一部では、神代文字風の刻字がある石塔・扁額・奉納物が伝わっています。しかし材質や書風、奉納銘などから見ると、多くは江戸後期から明治以降のもので、当時流行していた復古的・国学的空気を反映して刻まれたと考えられます。古墳時代や飛鳥時代にさかのぼるような確実な神代文字石碑は、今のところ認定されていません。

一方、縄文・弥生・古墳時代の遺物には、意図的な線刻・記号的な文様をもつものがあり、これを「文字の萌芽ではないか」と見る向きもあります。しかし考古学ではまず装飾・所有表示・呪術的意味を優先して解釈するのが一般的で、文字として読む段階にはないと考えられています。つまり「文字のようなもの」は存在するが「文として読める文字体系」とまでは言えない、というのが現段階です。

当時の東アジアとの比較で見えてくること

神代文字を古代日本の実在文字として想定する際には、東アジア全体の文字事情を見ておくとバランスが取りやすくなります。

中国では前漢以前から漢字が確立し、朝鮮半島でも古代国家の成立とともに漢字が行政に使われました。日本列島も5~6世紀には大陸と頻繁に往来し、仏教や律令制度を受け入れていきます。もしこの時期にすでに日本固有の文字が社会に普及していたなら、中国側・朝鮮側の記録に何らかの痕跡が残っていてもよさそうですが、そうした記述は見当たりません。

このため「神代文字は公的な文字として広く用いられたものではない」という結論が支持されています。

ロマンやスピリチュアルな観点からは、このような公的な文字として広く用いられていたわけではないという点で、一部の特別な人たちが用いていた言語で真実を記録しているのではないかという魅力があるのだとは思います。それがもしかすると真実かもしれませんし、空想なのかは分かりません。

「書かない書き方」としての神字・符号

神社や古い家系に残る木札や棟札の中には、文字ではないが明らかに意味を持たせた筆致の記号が書かれていることがあります。これは、言葉を文字に固定するよりも、「形そのものを神にささげる」という日本的な祭祀のあり方の一端です。祝詞は本来声で奏上するものであり、書き付けは補助にすぎません。

こうした儀礼的・呪術的な記号が後世になって「これは古代文字だ」と説明されると、神代文字の一部のように見えてきます。すなわち、文字というより「聖なる印」として伝わってきたものが、後代に文字体系として読み替えられた面もあるのです。

偽作と再発明の問題

江戸末期から明治にかけては「古文書ブーム」ともいえる時代で、古さを装った文書や石碑が多く作られました。そこには悪意ある偽作もあれば、当時の愛国的な気分から「このようにあったに違いない」と理想的な古様を復元したものもあります。

神代文字の史料を使うときは、いつ・どこで・誰が・どんな目的で書いたのかを可能な限り確認しないと、近世・近代の創作を古代の証拠と取り違えてしまいます。成立事情を明らかにすることが、神代文字を「完全否定」でも「全面肯定」でもなく、文化史的に位置づけるために重要です。

まとめ ― 神代文字をどう読むか

現在わかっている範囲では、神代文字を「漢字以前の日本で実際に公的に使われていた文字」とすることはできません。

しかし、江戸以降の人々が各地の記号・社家の秘伝・呪的な線刻を「神代の文字」として語り直し、そこに日本という国の古さや神話的連続性を託したことは歴史的事実です。また、ヲシテ文字やカタカムナのように、古代を手がかりにしながらも実際には近現代の感性の中で生まれた体系もあり、「古代をどう想像するか」という日本人の精神史を読み解く鍵になります。

つまり神代文字は、実在したかどうかだけを問う対象ではなく、日本の人々が自分たちの起源や神話をどのように物語ろうとしたかを知るための、きわめて興味深い文化的資料です。学術的な限界をふまえたうえで、伝承・民間説・石碑の実物を層として読み分ければ、神代文字というテーマはもっと豊かに楽しむことができます。

祝詞を唱えるように、神様の知恵と力をお借りする、カタカムナの内容をもっと知りたくありませんか?ただ唱えるだけ、聞き流すだけではない、本当の効果に近づいてみませんか?