陰陽五行説は、中国古代の哲学に基づく思想で、宇宙や自然界のすべての現象を説明するための理論体系です。この思想は、陰陽思想と五行思想の二つを組み合わせたものであり、天文学、医学、風水、占いなど多岐にわたる分野で応用されてきました。本記事では、初めて陰陽五行説を学ぶ方に向けて、その基本的な概念と全体像をわかりやすく解説します。

広告

陰陽思想とは?

陰陽思想は、万物が「陰」と「陽」という二つの相反するエネルギーによって成り立つという考え方です。「陽」は明るさや動き、積極性を象徴し、「陰」は暗さや静けさ、受動性を象徴します。陰と陽は対立しながらも調和を保ち、相互に影響し合いながら循環します。

たとえば、昼と夜、暑さと寒さ、光と影など、自然界のあらゆる現象が陰陽のバランスで説明できます。このバランスが崩れると、不調や不和が生じるとされます。

広告

五行思想とは?

五行思想は、自然界の要素を5つに分類し、それらが相互に影響し合いながら循環するという考え方です。

この5つの要素は「木(もく)」「火(か)」「土(ど)」「金(こん)」「水(すい)」で表されます。それぞれが独自の特性を持ち、以下のように説明されます。

| 要素 | 特性 | 季節 | 方位 | 色 |

|---|---|---|---|---|

| 木 | 成長と拡大、生命力 | 春 | 東 | 緑 |

| 火 | 熱とエネルギー、情熱 | 夏 | 南 | 赤 |

| 土 | 安定と調和、育成 | 土用 | 中央 | 黄 |

| 金 | 収縮と硬さ、統率力 | 秋 | 西 | 白 |

| 水 | 流動性と冷却、知恵 | 冬 | 北 | 黒 |

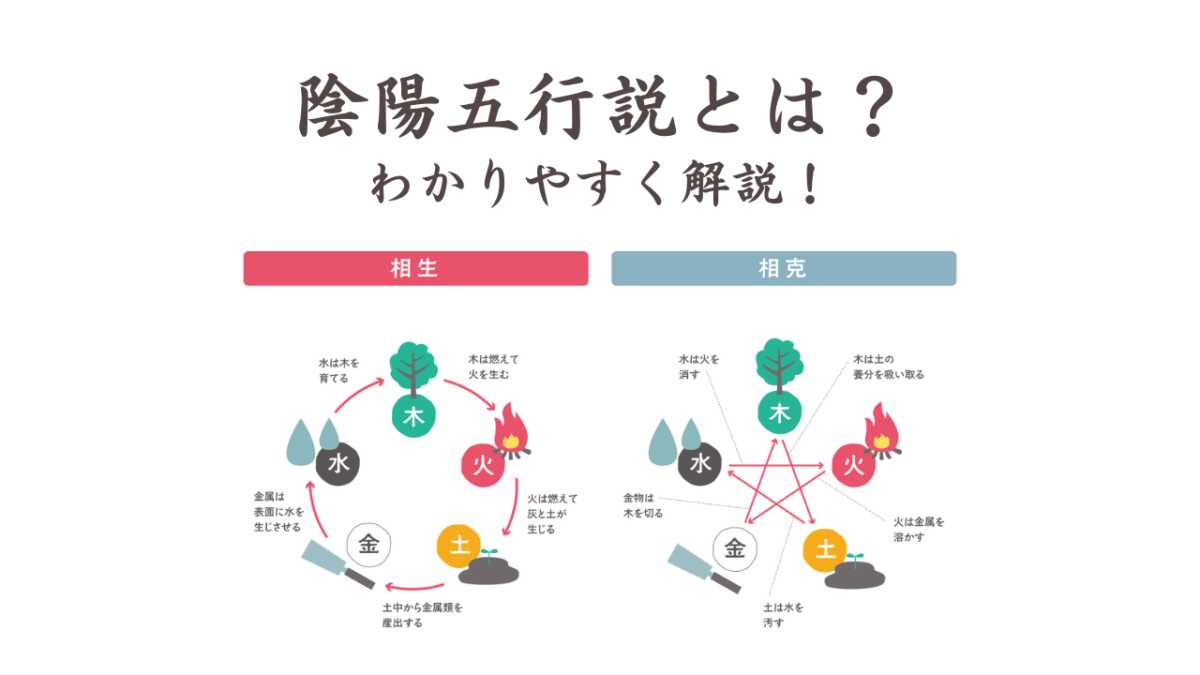

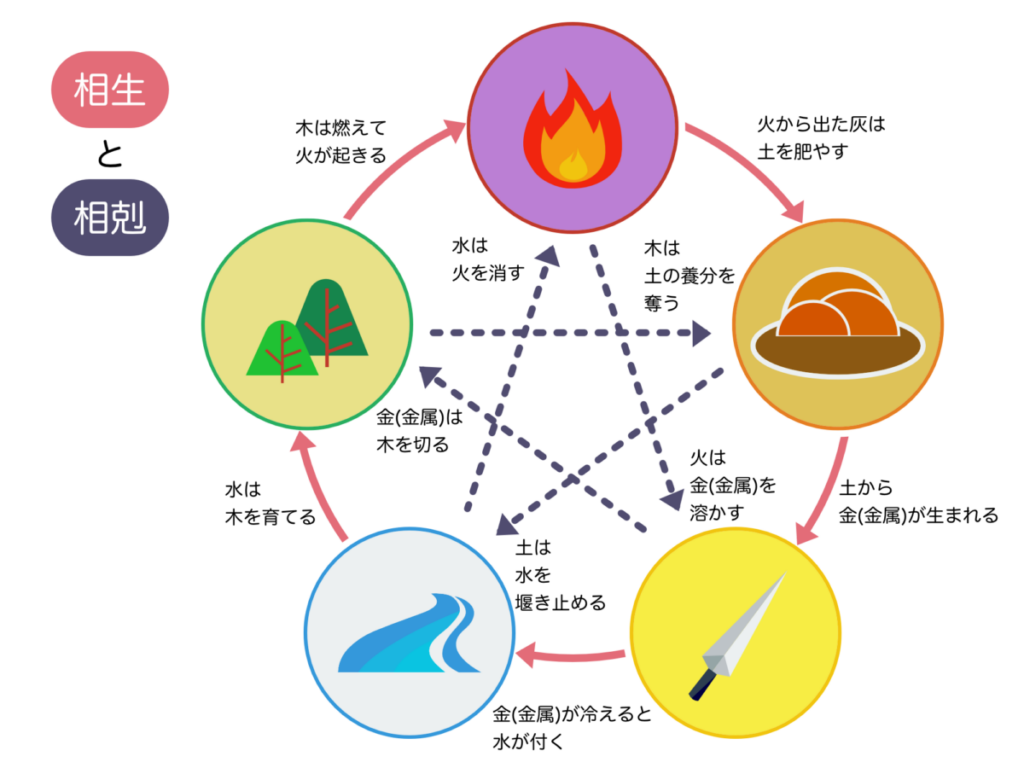

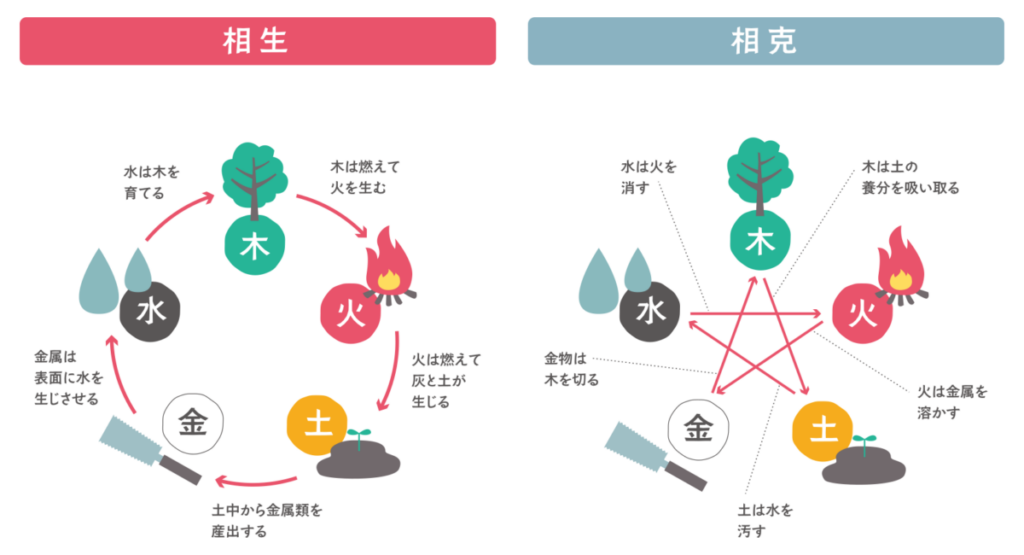

これらの要素はただ独立して存在するわけではなく、「相生(そうじょう)」と「相克(そうこく)」という関係性を持っています。

広告

相生と相克の関係

五行の相互作用は、万物の変化を理解する鍵です。「相生」は、一つの要素が次の要素を生み出す関係を指します。一方、「相克」は、一つの要素が別の要素を制約する関係を意味します。この循環によって、自然界の調和とバランスが保たれるとされています。

相生の循環

- 木は火を生む(木を燃やすことで火が生じる)。

- 火は土を生む(火が物を焼き、灰として土に還る)。

- 土は金を生む(土から鉱物が生まれる)。

- 金は水を生む(金属が冷えると水が凝結する)。

- 水は木を生む(水が植物を育てる)。

相克の循環

- 木は土を制する(根を張って土を支配する)。

- 土は水を制する(土が水を吸収し流れを抑える)。

- 水は火を制する(水が火を消す)。

- 火は金を制する(金属を溶かす)。

- 金は木を制する(金属の刃物が木を切る)。

広告

陰陽五行説の全体像

陰陽五行説では、陰陽と五行の二つの思想が融合し、自然界や人間の体、さらには運命や行動までも説明します。たとえば、季節ごとの気候の変化は陰陽五行説に基づいて理解され、医学では臓器の健康状態や感情のバランスを説明するために使われます。

季節と人間の関係

五行と季節、人体の健康は密接に関連しています。たとえば、春は「木」に対応し、成長や新しい始まりを象徴します。この季節には、肝臓や胆のうの健康が特に重視され、緑色の食材を摂ることが推奨されます。

また、感情面でも五行は影響を及ぼします。「木」は怒り、「火」は喜び、「土」は思慮深さ、「金」は悲しみ、「水」は恐れと関連しています。これらの感情が過剰になったり不足すると、身体や精神の不調を招く可能性があります。

広告

五行思想と日本の思想

五行思想が日本で広く受け入れられた理由は、日本古来の価値観や自然観と調和しやすい性質にあります。五行思想は、自然界のすべてを木・火・土・金・水の5つの要素に分類し、それらが相互作用しながら循環するという考え方です。この思想は、自然との共生を重んじる日本人の精神と親和性が高く、農耕社会において特に重要視されました。

たとえば、日本では古来より季節や自然の移り変わりを重んじ、これを生活や文化に反映させてきました。五行思想が持つ季節や方位との対応関係は、暦や風水、さらには神道や仏教の儀式にも影響を与えました。節句や祭りなど、農耕のサイクルと関連付けられた行事にも五行の考えが取り入れられ、季節ごとの五行に基づく祈りや儀式が行われるようになりました。

また、五行思想は日本古来の「和を重んじる」という価値観とも深く結び付きました。五行の相生(調和を促す関係)と相克(制約を生む関係)は、個人や社会における調和の重要性を説く日本の倫理観に影響を与えました。さらに、五行思想が東洋医学や占いの形で生活の実践に結び付いたことで、人々の日常生活に根付いていきました。

このように、五行思想は日本の自然観や調和を重視する文化と結び付き、古来の価値観を深化させるとともに、日本独自の思想体系の形成にも貢献したと言えます。

広告

陰陽五行説の実生活での応用

陰陽五行説は、現代でも多くの場面で応用されています。たとえば、風水では住居やオフィスの配置を五行に基づいて計画し、調和のとれたエネルギーの流れを作ります。また、東洋医学では、五行を用いて体質や病気の原因を分析し、治療法を選定します。

さらに、陰陽五行説は、自己理解や自己成長のためのツールとしても役立ちます。自分がどの五行に属する性格特性を持っているのかを知ることで、日常生活や人間関係における選択や行動を改善することができます。

広告

陰陽五行説と占い

陰陽五行説は占いの基盤として広く用いられており、特に四柱推命や風水、九星気学などの占術で活用されています。陰陽五行説は「陰陽」と「五行」の調和や循環を通じて、個人の運勢や運命の傾向を読み解くための指針を提供します。

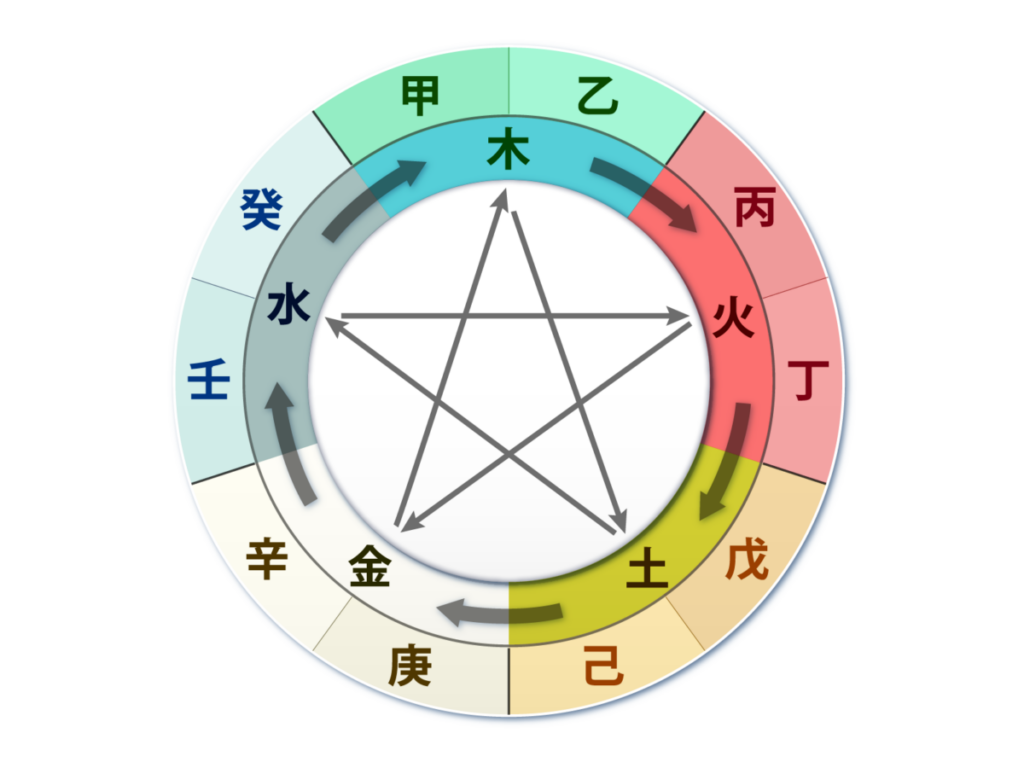

四柱推命では、生年月日や生まれた時間をもとに、天干地支と五行を結び付けて命式を作成し、個人の性格や運勢を分析します。天干地支は五行の属性(木、火、土、金、水)に基づいて解釈され、それぞれが陰陽に分かれています。これらの組み合わせが個人の性格や人生の運気の流れを象徴するとされ、具体的な吉凶を判断する材料となります。

風水や九星気学では、陰陽五行を用いて環境のエネルギーの流れを分析します。たとえば、風水では建物や部屋の方位を五行に対応させ、家具の配置や色の選択を通じて調和を目指します。これにより、居住者の運気を高めるとされています。

陰陽五行説は単なる占いの道具ではなく、自然界の法則を取り入れた理論体系であり、占術において人間と環境の相互作用を深く理解するための枠組みを提供します。そのため、現代の占いでも陰陽五行説は不可欠な存在として位置づけられています。

五行占いの方法

陰陽五行説を基にした占いでは、以下のような流れで行われます。

まず、相談者の生年月日や生まれた時間をもとに、命式を作成します。この命式では、天干地支と五行の関係が計算され、陰陽のバランスや五行の強弱が明らかになります。次に、命式を分析し、相談者の性格や才能、適性、運気の傾向を読み解きます。例えば、五行の「木」が強ければ、成長や創造力に優れた性質を持つとされ、逆に「火」が不足していれば、行動力や情熱を補う必要があるといった指針が得られます。

さらに、年運や月運、日運といった時期ごとの運気の流れも読み解かれます。これにより、具体的な時期における吉凶や注意点、行動すべきタイミングを把握できます。たとえば、五行の「水」が巡る年は知識や学びに適しているとされ、積極的に新しいスキルを習得することが推奨されます。

この占いを通じて、自分自身の強みや課題を知り、運気の流れに応じた行動計画を立てることが可能です。人生の選択や悩みに対して具体的な指針を提供する実践的なツールとして活用されています。

広告

まとめ

陰陽五行説は、自然界と人間の密接なつながりを理解するための深遠な哲学体系です。この思想を学ぶことで、私たちは自分自身や周囲の環境との調和を追求する手がかりを得ることができます。初めて陰陽五行説に触れる方も、この基本的な考え方を知ることで、生活の中で新たな視点を得られるでしょう。