「土用(どよう)」と聞くと夏の「土用の丑の日」やうなぎを連想する方が多いかもしれません。しかし実は、土用は夏に限らず、春・夏・秋・冬の年に4回ある季節の変わり目で、古くから日本人の生活に深く根付いた重要な時期です。陰陽五行説に基づく自然哲学に由来し、体調を崩しやすいこの期間には、避けるべき行動や注意点が数多く伝えられてきました。本記事では、土用の本来の意味や丑の日、間日の考え方、体調管理の知恵まで、日本の歴史と文化を背景にやさしく解説します。

広告

土用の本来の意味と起源

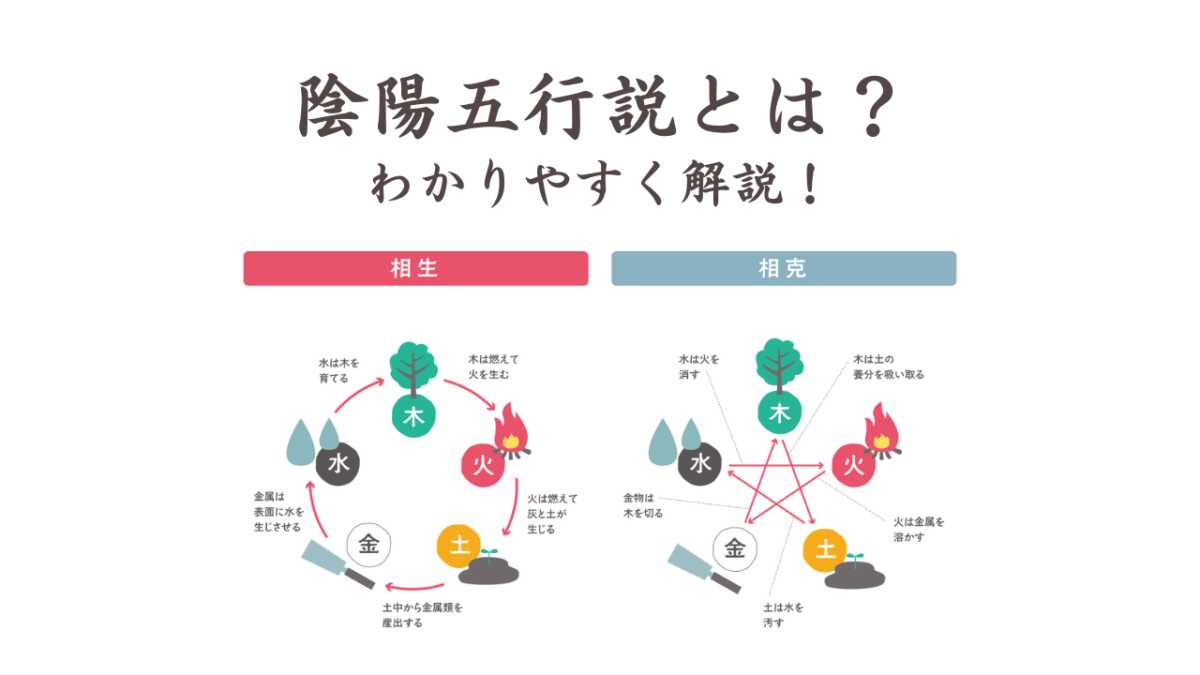

「土用」とは、もともと中国の自然哲学「五行説」に由来する概念です。五行説では、万物の変化を「木・火・土・金・水」の五つの要素で説明します。そして、四季はそれぞれ「木=春」「火=夏」「金=秋」「水=冬」と対応づけられますが、「土」はどの季節にも属さない中間の要素とされ、季節の移り変わりをつなぐ橋渡しの役割を果たすと考えられています。そこで、各季節の終わりに約18日間の「土用期間」を設け、この時期に次の季節への移行が行われるとされてきました。この考え方は古代中国で確立され、日本の暦法(太陰太陽暦)にも取り入れられました。

広告

土用の時期はいつ?

土用は四季のそれぞれの終わりの期間であり、つまり、立夏、立秋、立冬、立春の日の約18日前から始まります。

| 季節 | 土用の時期(目安) | 代表的な節目 |

|---|---|---|

| 春土用 | 4月17日頃~5月4日頃 | 立夏(5月5日頃) |

| 夏土用 | 7月20日頃~8月6日頃 | 立秋(8月7日頃) |

| 秋土用 | 10月20日頃~11月6日頃 | 立冬(11月7日頃) |

| 冬土用 | 1月17日頃~2月3日頃 | 立春(2月4日頃) |

このように、土用は「次の季節が始まる直前の18日間」を指します。

広告

土用の丑の日とは?

特に有名なのが「夏の土用の丑の日」です。「丑の日」とは、十二支(子・丑・寅…)で日を数える「干支暦」において「丑」に当たる日のことで、土用の期間中に1日または2日あります。夏の土用の時期は気温が高く体力が奪われやすいため、江戸時代の学者・平賀源内が「う」のつく食べ物、特に滋養のあるうなぎを食べることを広めたという説が有名です。それが現在の「土用の丑の日にうなぎを食べる」習慣へとつながりました。

広告

土用の期間にしてはいけないこと・注意点

土用は「土の気」が強まるとされる期間です。陰陽五行では「土」は安定・固定を意味し、変化を嫌います。そのため、以下のような行動が避けるべきとされてきました。

- 土いじり(ガーデニング・造園・建築の基礎工事)

- 引っ越し・新居の着工

- 地鎮祭・墓の移動

ただし、例外もあり「間日(まび)」と呼ばれる、土の神様が天上に戻っていて地上にいないとされる特定の日は作業をしてもよいとされています。

広告

土用の「間日(まび)」とは

土用の「間日(まび)」とは、土用期間中であっても特別に土いじりや建築などの作業をしてもよいとされる日のことです。土用は陰陽五行説に基づき「土」の気が強くなる期間で、この時期に地を動かす行為は「土公神(どくしん)」の怒りに触れるとして避けられてきました。

しかし間日は、土公神が天に戻り地上にいないとされる日で、安全に作業ができると信じられています。間日は年によって異なりますが、十二支の「巳・申・寅・卯」など特定の干支の日に定められています。農作業や造園、引っ越しなど土に関わる行為を予定する際には、間日を選ぶのが昔からの知恵とされています。

広告

土用の過ごし方と養生の知恵

季節の変わり目である土用は、身体的・精神的に不調が出やすい時期でもあります。昔から土用には以下のような「養生」がすすめられてきました。

- 旬の食材(冬瓜、うなぎ、梅干しなど)を取り入れて体を整える

- 十分な睡眠と休息をとる

- 消化に良いものを食べる

- 暑さ・寒さに応じた衣服の調整をする

自然のリズムに合わせて生活を整えることは、現代においても心身の健康にとって大切なことです。

広告

夏の土用が一番注意なのはなぜか

夏の土用が特に注意すべきとされるのは、暑さによる体力の消耗が激しく、心身に大きな負担がかかる時期だからです。梅雨明け直後の蒸し暑さや気圧の変化で自律神経が乱れやすく、食欲不振、だるさ、熱中症などの体調不良が起こりやすくなります。昔の人々はこの時期を「身体の養生期間」として重視し、栄養のある「う」のつく食べ物を食べて体力をつける風習を残しました。また陰陽五行では「土」の気が強まることで消化器系が弱りやすいともされ、無理な活動や土を動かす作業を避けるのが賢明とされてきました。

広告

土用は自然と調和する暮らしの知恵

土用とは、単なる「うなぎの日」ではなく、陰陽五行の考えに基づいた、四季の移ろいを整える重要な時期です。日本人は古来より、こうした自然のリズムとともに暮らし、身体をいたわってきました。現代に生きる私たちも、土用の意味を知ることで、日々の過ごし方を見直し、より健やかで調和のとれた生活を送ることができるかもしれません。