江戸時代、日本の交通と経済の中心には「五街道(ごかいどう)」と呼ばれる五つの主要街道がありました。すべての起点は江戸・日本橋に置かれ、東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道の五本が全国へと伸びていました。これらの街道は、人や物資、情報を運ぶだけでなく、幕府による全国支配を維持するための重要な仕組みでもありました。参勤交代の行列が行き交い、関所で厳しく通行が管理されるなど、街道は江戸の秩序を象徴する空間でした。

この記事では、五街道の成り立ちとその役割、関所が果たした意味、そして現代まで受け継がれる街道文化の魅力について詳しく解説します。

広告

江戸幕府が整備した「五街道」とは

五街道(ごかいどう)とは、江戸時代に徳川幕府が全国統治の基盤として整備した五つの主要な幹線道路のことです。

それは「東海道」「中山道」「甲州街道」「日光街道」「奥州街道」を指し、いずれも江戸の日本橋を起点として全国各地へ延びていました。

これらの街道は、政治・軍事・経済・文化の中心であった江戸を起点に、将軍の行幸(ぎょうこう)や参勤交代、大名や商人の往来、情報伝達などに利用され、近世日本の交通ネットワークを形成しました。

五街道の整備は単なる道路整備ではなく、幕府の支配体制を全国に浸透させるための重要な政策でもありました。

広告

五街道の一覧と特徴

以下は五街道の概要と主な目的地をまとめた表です。

| 街道名 | 起点・終点 | 主な経由地 | 特徴・目的 |

|---|---|---|---|

| 東海道(とうかいどう) | 日本橋〜京都三条大橋 | 品川・箱根・浜松・名古屋など | 最も交通量が多く、海沿いを通る街道。参勤交代や商業の大動脈。 |

| 中山道(なかせんどう) | 日本橋〜京都三条大橋 | 高崎・軽井沢・木曽・大津など | 内陸を通る街道で、冬季の東海道が困難な際の代替路。 |

| 甲州街道(こうしゅうかいどう) | 日本橋〜下諏訪(中山道合流) | 八王子・甲府など | 甲斐(山梨)・信濃方面への交通路。軍事上の要衝としても重視。 |

| 日光街道(にっこうかいどう) | 日本橋〜日光東照宮 | 千住宿・宇都宮など | 徳川家康を祀る日光東照宮への参詣道。将軍家にとって神聖な道。 |

| 奥州街道(おうしゅうかいどう) | 日本橋〜白河(奥州方面) | 浦和・宇都宮・白河など | 東北地方への主要幹線。蝦夷地(北海道)への連絡路の基幹。 |

五街道はすべて「日本橋」に集約されており、江戸の中心に設けられた「日本橋の里程元標(りていげんぴょう)」が全国の距離計測の起点でした。

この構造は、幕府の支配が「江戸を中心とする一元的統治」であったことを象徴しています。

広告

なぜ五街道が作られたのか ― 江戸幕府の目的

徳川幕府が五街道を整備した背景には、全国支配の安定化と情報・人の管理 という明確な意図がありました。

五街道は単なる交通路ではなく、幕府の政治体制の一部として設計された国家戦略だったのです。

まず、諸大名に対して「参勤交代」を義務づけたことが大きな要因です。

大名が江戸と領国を定期的に往復することで、街道には宿場町が発展し、交通・物流・文化の基盤が整いました。

また、これらの道路には「関所」が設けられ、特に「入り鉄砲に出女(でおんな)」といわれるように、武器や女性の出入りを厳しく監視していました。

この制度によって、幕府は全国の大名を経済的にも物理的にもコントロールし、反乱の芽を摘む仕組みを築いたのです。

広告

関所の役割と仕組み ― 厳格な通行管理

関所(せきしょ)は、街道上の要衝に設けられた検問所で、通行する者を取り締まる役割を担っていました。

有名な関所としては、「箱根関所」「新居関所」「碓氷関所」などがあります。

関所では通行手形が必要で、女性が江戸を出る場合には特に厳しい審査が行われました。これは、江戸に人質として住まわせていた大名の妻子が逃亡するのを防ぐためです。

一方で、武器や不審な荷物の持ち込みを防ぐ「入り鉄砲」の取り締まりも行われていました。

関所の存在は治安維持のためだけでなく、幕府の権威を象徴するものでもありました。

また、関所の周辺は宿場や商人でにぎわい、文化や情報が交流する場所としての役割も果たしていました。

広告

宿場町と経済の発展

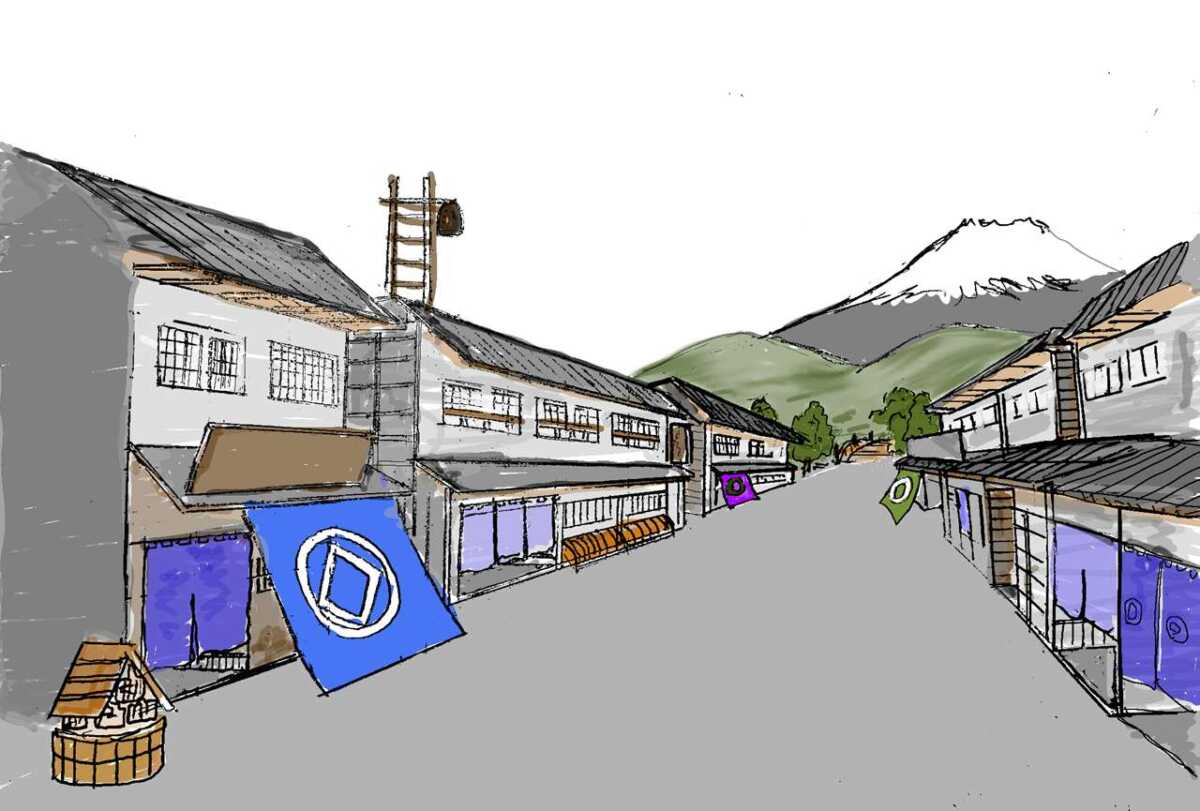

五街道の整備によって、街道沿いには多くの宿場町が発展しました。

宿場には本陣・脇本陣・旅籠などが並び、参勤交代の大名行列や旅人を受け入れる体制が整えられていました。

これらの宿場は物資の流通や情報交換の拠点として機能し、やがて地元の商業・文化の発展を促しました。

特に東海道沿いの宿場町は経済活動が盛んで、浮世絵師・歌川広重の『東海道五十三次』などに描かれたように、旅文化そのものが庶民の憧れとなりました。

広告

五街道の起点は東京日本橋である理由

五街道の起点は東京の日本橋です。五街道の起点が「日本橋(にほんばし)」に定められたのは、単なる地理的な理由ではなく、江戸幕府の政治的意図と都市設計上の象徴性が深く関係しています。

江戸幕府の政治的中心としての象徴

日本橋は、徳川家康が江戸に幕府を開いた際に、全国統治の中心として設計された都市計画の要です。

幕府は日本全国の大名を支配するため、情報・人・物資を江戸に集中させる必要がありました。そのため、全国の街道網の起点を江戸に置くことで、「すべての道は江戸に通ず」という体制を確立したのです。

つまり、日本橋は単なる橋ではなく、徳川政権の中央集権的支配を可視化する象徴でもありました。

全国の距離は「日本橋を起点として何里(なんり)」と計測され、政治的にも地理的にも江戸が「日本の中心」とされたのです。

経済と物流の要としての機能

日本橋周辺には、当時から商業施設や市場が集中しており、日本経済の心臓部でもありました。

江戸城の南に位置するこの地域は、水運にも恵まれており、日本全国から米・木材・魚介類・織物などの物資が集まりました。

「魚河岸(うおがし)」や「呉服橋」など、現在も名残を残す地名はその繁栄を物語っています。

このように、陸路と水路が交わる物流の拠点であった日本橋は、交通の起点としても極めて合理的な場所でした。

日本橋の建設と「里程元標」の設置

1603年(慶長8年)に初代の日本橋が架けられ、翌1604年には幕府が五街道の整備を命じました。

このとき、五街道(東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道)の起点を日本橋と定め、橋の中央に「里程元標(りていげんぴょう)」を設置しました。

「里程元標」は、現在の距離標(キロポスト)の原型であり、「日本橋から○里」として全国の距離が測定される基準点となりました。

この仕組みは現在も受け継がれており、国道1号線・4号線・17号線などの起点もすべて「東京都中央区日本橋」に設定されています。

日本橋に込められた「平和の象徴」

日本橋はまた、「戦乱の世を終わらせ、平和を築く」という家康の理念を象徴する橋でもありました。

戦国時代には、各地の武将がそれぞれの領国で独自の道路や関所を設けていましたが、幕府はこれを廃し、統一された道路網と通行制度(伝馬制度・関所制度)を整備しました。

その中心が日本橋であり、平和国家としての新しい秩序の象徴だったのです。

現代に続く「起点」としての日本橋「日本国道路元標」

現在でも日本橋は、国道の起点として機能しています。

国道1号(東京〜大阪)、国道4号(東京〜青森)、国道17号(東京〜新潟)など、五街道に由来する主要幹線の起点が日本橋であり、現代の道路体系にもその名残が生きています。

橋の中央には「日本国道路元標」が設置されており、今でも日本の道路の原点として多くの人々が訪れる場所です。

広告

現代に残る五街道 ― 文化遺産としての価値

現代でも、五街道の多くは主要道路として利用され続けています。

東海道は国道1号線や東海道本線に、中山道は国道17号線などに引き継がれています。

また、歴史的な宿場町や関所跡が文化財として保存され、観光資源にもなっています。

五街道は単なる交通網ではなく、江戸時代の統治構造・経済活動・文化交流を支えた「日本の大動脈」としての役割を果たしてきました。

その遺構は、現代の私たちが歴史を体感し、地域の文化を理解する手がかりとなっています。

広告

まとめ

五街道は、徳川幕府が全国統治を徹底するために築いた交通と情報のネットワークでした。

参勤交代を支え、関所で人と物を管理し、宿場町を通して地域経済を活性化させた五街道は、まさに江戸の国づくりの基盤です。

今日の道路地図を見ても、その多くが五街道をもとに作られており、江戸の交通政策が日本の近代化の礎になったことがわかります。