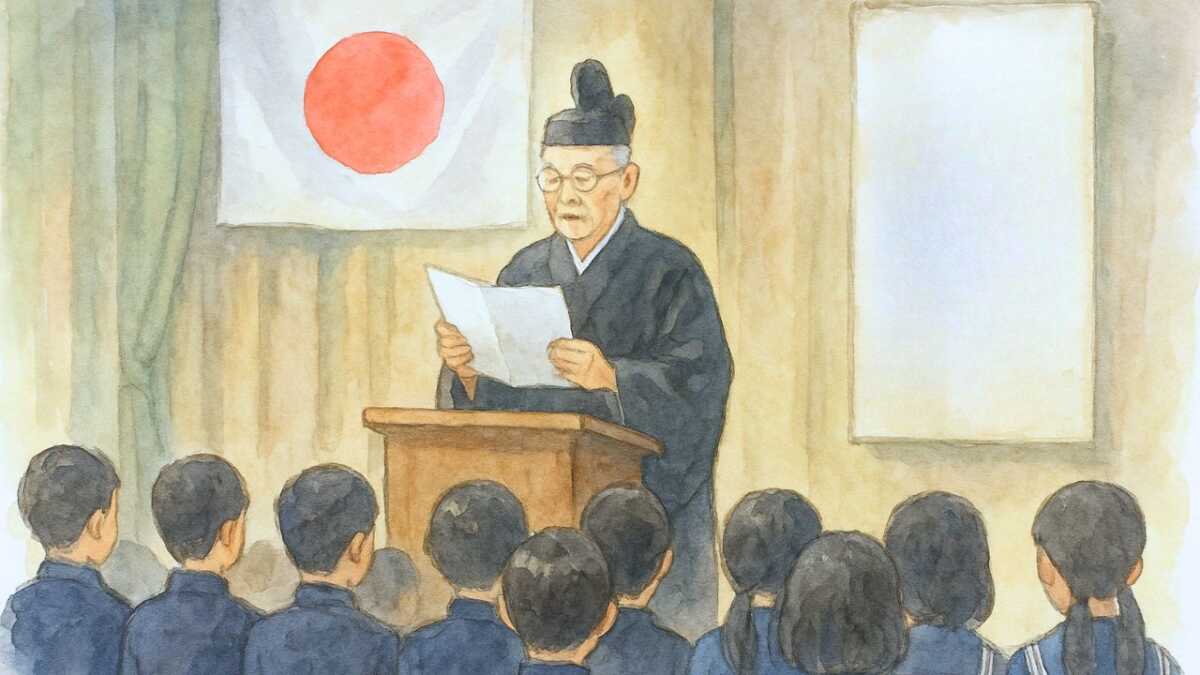

昭和初期の日本では、学校教育の中で教育勅語を朗読する「奉読儀式(ほうどくぎしき)」が厳粛に行われていました。これは単なる学校行事ではなく、天皇への敬意と忠誠を示す国家的儀式としての性格を持っていました。

児童生徒は整列し、御真影と呼ばれる天皇・皇后両陛下の写真に最敬礼をし、校長が白手袋で教育勅語を捧げ持って朗読する。

その一つひとつの動作には、国家と個人を結びつける象徴的な意味が込められていました。

この記事では、昭和初期の奉読儀式がどのような流れで行われたのか、暗唱教育がどのように子どもたちの心に浸透していったのかを、歴史的背景とともに詳しく解説します。

広告

教育勅語とは?

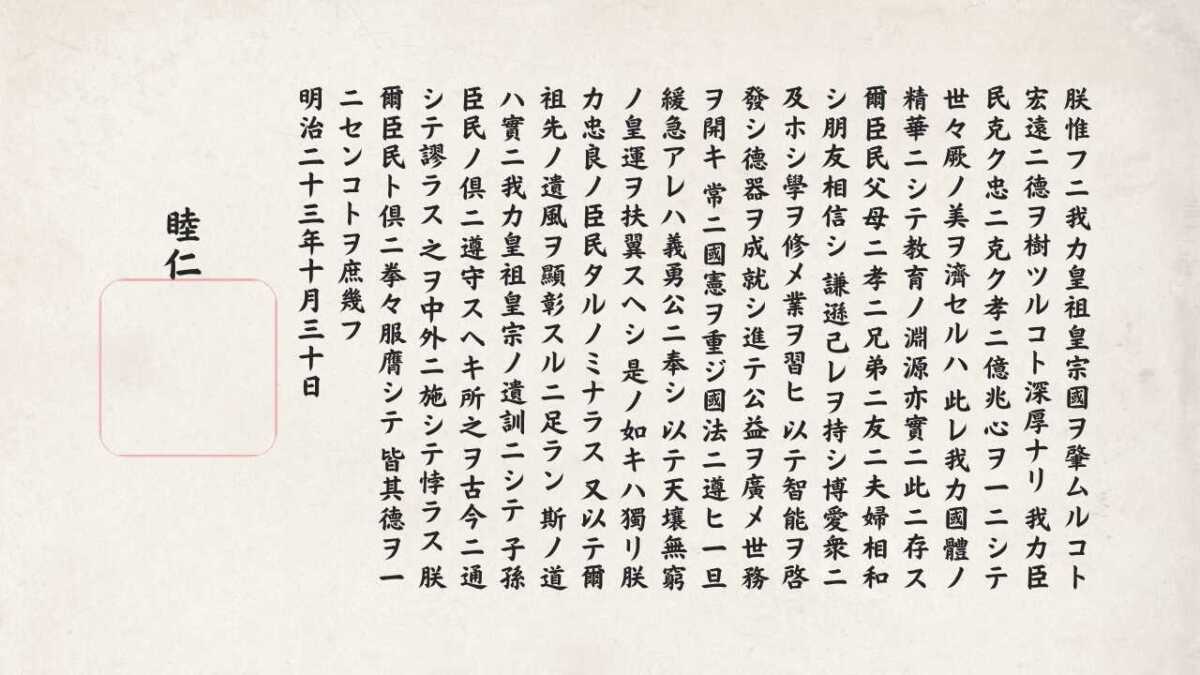

教育勅語(きょういくちょくご)は、明治天皇の名で1890年(明治23年)10月30日に発布された、教育の基本理念を示す勅語です。教育勅語の正式名称は「教育ニ関スル勅語」といい、当時の日本の学校教育における道徳・倫理の最高規範とされました。

教育勅語が制定された背景には、明治維新後の急速な近代化があります。西洋思想の流入によって、従来の家族・社会道徳が揺らぎ始めた時代、政府は「日本人としての道徳的統一」を図るため、儒教思想や神道的忠孝観念を基盤にした国家的倫理を再構築しようとしました。

その中心に据えられたのが教育勅語であり、「臣民道徳の規範」「国家忠誠の教化文書」として学校教育のあらゆる場で朗読・暗唱されるようになります。

広告

学校における教育勅語の儀礼化、奉読儀式とは何か

昭和初期、日本の学校教育では、教育勅語は単なる教材ではなく「神聖な儀式の中心」に位置づけられていました。

この儀式は「奉読(ほうどく)」と呼ばれ、明治天皇の言葉である勅語を、全校生徒と教職員が厳粛に拝聴する宗教的ともいえる形式をとっていました。奉読は単なる朗読ではなく、天皇への忠誠を新たにする精神的な儀式とされ、国家と個人の一体感を育てる教育の一環でした。

奉読の対象となる教育勅語は、天皇の御名と御璽(ぎょじ=印章)が押された正式文書として「御真影(天皇・皇后両陛下の写真)」と共に奉安殿(ほうあんでん)という特別な建物に安置されていました。学校の中心には常に「国家と天皇への敬意」があり、子どもたちはその象徴の前で頭を垂れることが日常の一部となっていたのです。

広告

奉読儀式の流れ

奉読儀式は、入学式・卒業式、紀元節(2月11日)、天長節(天皇誕生日)などの国家的記念日に行われました。昭和初期の一般的な流れは次のようなものでした。

儀式当日、児童生徒は正装で校庭または講堂に整列します。校長が壇上に上がり、全員が起立して御真影に向かって最敬礼をします。その後、校長が奉安殿へ進み、教育勅語の巻物を白手袋で丁重に取り出し、両手で捧げ持ちながら壇上に戻ります。

会場は静寂に包まれ、全員が頭を下げる中で校長が「奉読す」と宣言し、荘厳な口調で教育勅語を朗読します。読み上げが終わると再び深く一礼し、教育勅語を奉安殿に戻すまで一切の私語は許されませんでした。その後、「君が代」の斉唱が行われ、式辞や講話が続き、最後に全員で再び最敬礼をもって儀式を締めくくります。

この儀式の一連の動作は、児童に「秩序」「敬意」「国家への忠誠」を体で覚えさせる教育的意味を持っていました。まさに「身体を通した道徳教育」としての側面が強かったのです。

広告

暗唱教育と児童への浸透

奉読儀式が年数回の特別行事だったのに対し、教育勅語の暗唱は日常教育の一部でした。昭和初期、尋常小学校(現在の小学校)では、毎朝の朝礼で教育勅語を唱和する学校も多く、児童は小学校卒業までに全文を暗記できるよう指導されました。

教師はその意味を詳細に解説することは少なく、「天皇陛下のお言葉をそのまま心に刻む」ことが重視されました。暗唱は「道徳の核」とみなされ、児童が家庭でも口にすることが推奨されました。学校での唱和は、家庭教育にも影響を与え、社会全体が同一の道徳言語を共有する構造を作り出しました。

広告

儀式の象徴性と社会的役割

昭和初期の奉読儀式は、単なる教育行事を超え、国家的儀礼としての性格を持っていました。天皇を「現人神(あらひとがみ)」とする国家神道の思想と教育政策が結びついた結果、教育勅語は宗教的な権威を帯びるようになったのです。

この儀式は、生徒一人ひとりに「臣民としての自覚」を植え付ける役割を担い、天皇への敬愛と自己犠牲の精神を育てるとされました。奉読のたびに教師や生徒が正座し、沈黙の中で頭を垂れる光景は、近代日本の「教育と信仰の境界」がいかに曖昧であったかを物語っています。

広告

戦後による教育勅語の廃止

1945年(昭和20年)の敗戦後、教育勅語は国家神道の象徴として排除され、1948年(昭和23年)に国会で「教育勅語排除・失効決議」が可決されました。これにより奉読儀式も完全に姿を消しました。

しかし、昭和初期を少年時代として過ごした世代の多くは、教育勅語のリズムや言葉を今も記憶しており、当時の学校の厳粛な空気を「忘れられない記憶」として語っています。

教育勅語の奉読儀式は、単なる式典ではなく、当時の日本社会が理想とした道徳と忠誠の姿を可視化した国家儀礼でした。その形式の美しさと精神の重さの両面を理解することが、近代日本教育史を振り返る上で欠かせない視点といえるでしょう。

広告

まとめ

昭和初期に行われた教育勅語の奉読儀式は、国家と教育が一体化した時代を象徴する出来事でした。

儀式は形式的なものではなく、「天皇の御言葉を心に刻み、忠誠を誓う行為」として、社会全体の倫理観と結びついていました。

今日ではその内容を批判的に見る声も多いものの、奉読の儀式を通じて形作られた“敬意・秩序・共同体意識”の要素は、日本の教育文化の一端として今もなお潜在的に息づいています。