結界(けっかい)という言葉は、アニメや漫画、都市伝説などを通じて広く知られるようになりましたが、その本来の意味や文化的背景を正しく理解している人は多くはありません。日本の神道や陰陽道に根ざした「結界」は、単なるバリアや防御ではなく、神聖と俗、清浄と穢れ、霊的領域と現実世界を分けるための重要な精神的・空間的装置です。

本記事では、日本古来の結界の意味や目的、神道・陰陽道における張り方や破り方などについて、文化と信仰に基づいて詳しく解説します。

広告

結界とは何か ― 聖と俗を分ける精神的な境界

「結界」という言葉は、「結ぶ」と「界(さかい)」という二つの語から成り立っており、もともとは仏教や神道の修行や儀式において、聖なる空間を作り出すための境界線を意味していました。神道では、神域と現世を分けるためのしきりとして、神聖な力の及ぶ範囲を限定する役割を果たしています。陰陽道においても、霊的な影響を遮断したり、異界からの干渉を防ぐために張られることがありました。

このように結界とは、物理的なものに限らず、精神的・象徴的な「区切り」であり、人が清浄な気持ちで神仏と向き合うために不可欠な準備でもあるのです。

広告

神道における結界 ― しめ縄・鳥居・御神木の意味

神道において、結界は「神の領域」と「人の領域」を分けるために設けられます。もっともよく知られるのが「鳥居」や「しめ縄」、「玉砂利」、「御神木(ごしんぼく)」などです。これらはいずれも、視覚的・物理的に神聖な空間を示し、人々に「ここから先は神域である」という認識を促します。

しめ縄は特に結界を象徴するアイテムであり、神棚や神社の御神体を囲む形で張られることで、そこが神の宿る清浄な空間であることを示しています。

広告

陰陽道における結界 ― 五芒星や式神の力

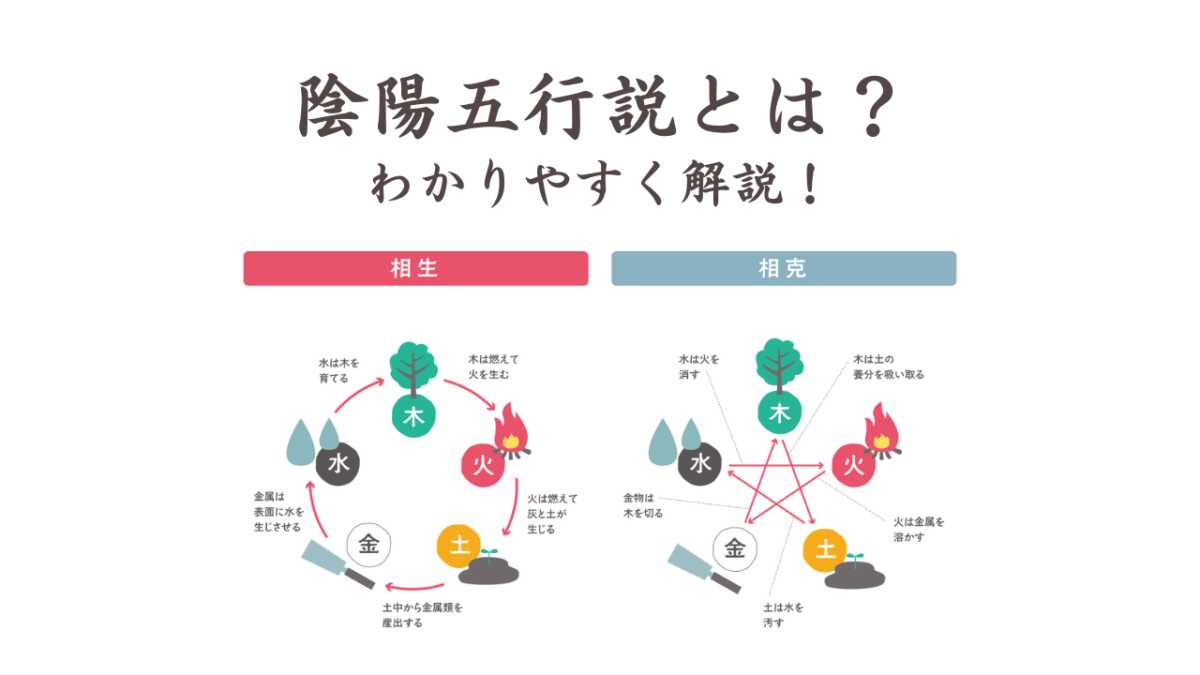

陰陽道では、霊的な結界が重要な意味を持ちます。結界は、陰(死・災い)と陽(生・吉)を調整し、悪霊や邪気の侵入を防ぐために用いられてきました。その際に使われるのが「五芒星(ごぼうせい)」や「九字(くじ)」「式神(しきがみ)」といった神秘的な術式です。

五芒星は、陰陽五行思想に基づいて天地五行のバランスを取る形で描かれ、これを地面や空間に描くことで、霊的に安定した場を作ると信じられてきました。

広告

日本独自の結界の作り方・張り方

日本における結界の作り方には、物理的・象徴的な方法の両方があります。神道では、白い紙を折って作る「紙垂(しで)」をしめ縄に吊るすことで、清浄な結界が完成します。神棚に向かって小さな石や玉砂利を敷くのも、場を清める一環です。

陰陽道では、結界を張る前に「場の浄化」を行い、次に九字を切ったり、符(ふ)を用いて空間に霊的な封印を施します。声による真言(しんごん)や祓詞(はらえことば)を唱えることもあります。

| 文化体系 | 代表的な結界の方法 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 神道 | しめ縄、紙垂、鳥居、玉砂利 | 神域の設定、清浄な儀式空間 |

| 陰陽道 | 五芒星、符、九字切り、護符 | 悪霊・邪気の遮断、場の浄化 |

広告

結界を破るとはどういうことか ― 異界との境界を超える行為

「結界を破る」とは、物理的に結界の内に無断で入るという意味だけではありません。精神的にその領域に対して敬意を欠いたり、穢れた状態で侵入することも含まれます。たとえば、神社の正中(鳥居や参道の中央)を無礼に歩いたり、しめ縄を超えて中に入ったりする行為は、神道的には「結界を破る行為」とされ、神聖さを損なうものとみなされます。

陰陽道的には、結界が破られると霊的な障害が発生することがあるとされ、病気、不運、災厄が起きるとも伝えられています。これは「外から何かが入ってきた」だけでなく、「内から守りが消えた」状態として恐れられました。

広告

現代に生きる結界 ― 日常生活での活用

現代の日本でも、結界の思想は形を変えて生き続けています。たとえば、神社に入る前に手水で清める、玄関に盛り塩を置く、神棚を部屋の北東(鬼門)を避けて設置するなどの行為は、すべて「見えない結界」を意識した文化的な実践です。

また、精神的な境界としての結界、つまり「ここから先は神聖な時間」「これは自分の内面に向き合う場」という意味での結界も、瞑想や祭事、葬送儀礼の場で重視され続けています。

「いただきます」「ごちそうさま」は結界を解く行為か?

「いただきます」は、単なる食前の挨拶ではなく、命あるもの(食材)に対しての感謝や祈りを捧げる、非常に日本的な精神文化の表現です。この言葉を発することで、食事の時間そのものが神聖な行為として位置づけられるとも言えます。

つまり、「いただきます」を言うことで、

- 今までの生活の時間(俗界)から一線を引き

- 食をいただくという神聖な時間(命との対話)へと入る

という新たな結界の意識が生まれます。

逆に、「ごちそうさま」は食事の結界を解いて日常に戻る言葉と考えることができます。これは、神仏や自然、命に対しての敬意を込めた「場の終わり」を意味する儀礼的な締めの言葉でもあります。

| 言葉 | 結界との関係 | 解釈 |

|---|---|---|

| いただきます | 結界を張る・意識する | 食の時間に神聖さを与え、感謝の気持ちで結界を整える行為 |

| ごちそうさま | 結界を解く・閉じる | 食事という神聖な時間を終え、日常に戻るための儀礼的区切り |

神道や仏教において、「区切りをつける」という行為は非常に重要です。朝の祓い詞、祭礼前の手水、仏前での合掌などもすべて、空間や時間を清め、結界を整える(または解く)ための行為です。「いただきます」「ごちそうさま」もまた、その流れにある日本文化の美しい習慣の一つといえます。

広告

結界とは「心のけじめ」であり「神と人との橋渡し」

日本の結界は、単なるスピリチュアルな装置ではなく、人が神仏と誠実に向き合うための「けじめ」としての文化的装置です。神道では自然と共にある清浄な世界との境界、陰陽道では目に見えない力の調和を保つための術式として、結界は長い年月にわたって育まれてきました。

目に見えないものを敬い、見えない境界を意識するという感覚は、現代においてこそ再認識されるべき日本人の精神文化かもしれません。