1948年に国会で可決された「教育勅語排除決議」の原文と意味を紹介します。

戦前教育から民主主義教育への転換、決議の背景、教育勅語の思想との違いを整理していきます。

広告

教育勅語が問題視された背景

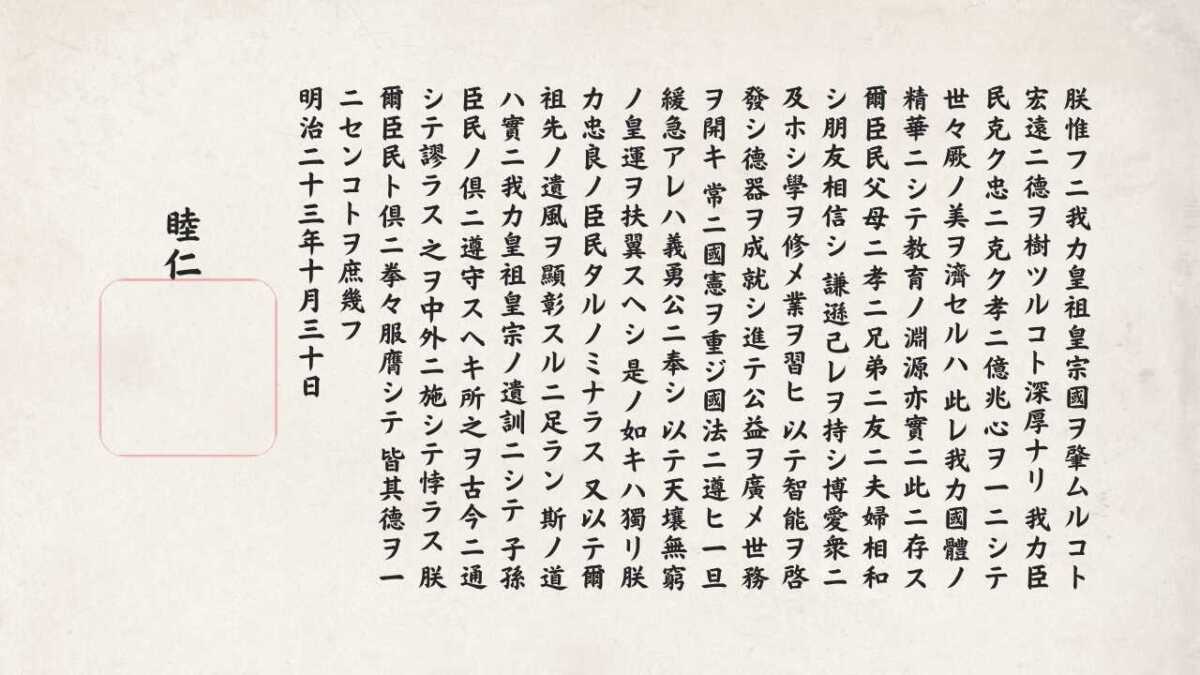

1945年(昭和20年)の敗戦により、日本は新たな憲法と教育制度のもとで再出発を余儀なくされました。戦前、教育勅語は「国家への忠誠」と「天皇への奉仕」を中心とした道徳教育の柱であり、学校教育の根幹を成していました。

しかし、その思想が軍国主義や国家主義の拡大を支え、結果的に戦争遂行の精神的支柱となったと見なされました。

このため、連合国軍総司令部(GHQ)の指導のもと、日本政府は民主主義と個人の尊重を基盤とする新しい教育理念を確立する必要に迫られます。1947年には新しい教育基本法が制定され、教育勅語はその理念と相容れないものとして、翌1948年に正式に国会で排除されることになります。

広告

教育勅語排除決議とは

教育勅語排除決議は、1948年6月19日、衆議院と参議院の両院で可決されたものです。これは「教育勅語を教育の根本理念として用いることは適当でない」とし、戦前の国家主義的教育への決別を明確にした歴史的な決議でした。

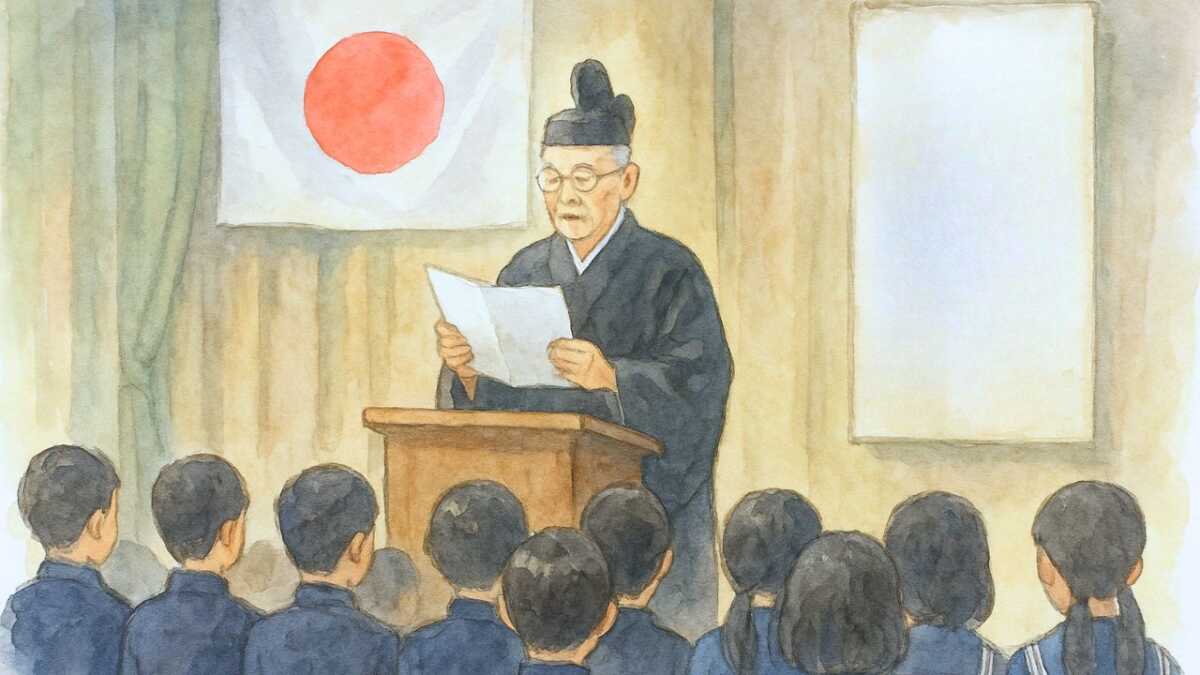

この決議により、教育勅語は法的効力を失い、以後、学校教育において朗読や掲示が行われることはなくなりました。文部省は全国の学校から教育勅語と御真影の撤去を指示し、戦前教育の象徴的儀式だった「奉読」も完全に廃止されました。

広告

衆議院での「教育勅語等排除に関する決議」原文(1948年6月19日)

教育勅語等排除に関する決議

民主平和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諾詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。

思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。

右決議する。昭和23年6月19日

衆議院本会議

広告

衆議院での「教育勅語等排除に関する決議」原文(1948年6月19日)

われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失つている。

しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失つている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。

われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する。

右決議する。昭和23年6月19日

参議院本会議

同日、参議院でも同趣旨の決議が可決され、教育勅語は正式に教育制度から排除されることが確定しました。

広告

教育勅語排除決議に込められた意味

教育勅語等排除決議の核心は、「教育は国家ではなく人間の尊厳のためにある」という理念への転換でした。戦前の教育が「臣民としての忠義」を教えていたのに対し、戦後教育は「市民としての自由と責任」を教えることを目的としました。

教育勅語は忠孝・博愛・奉公といった徳目を説いていたものの、その中心に「天皇への忠誠」があったため、新しい憲法(第13条・第19条など)に示された思想・信教の自由、個人の尊厳とは根本的に相容れないと判断されたのです。

また、国会決議は単なる「排除」ではなく、新しい教育理念の宣言でもありました。教育の目的を「民主主義」「平和主義」「個人の尊重」に置き直し、教育が国家の手段ではなく、個人の幸福と人間形成のために存在することを明確にしたのです。

広告

教育勅語のその後と現代での議論

教育勅語は1948年の決議以降、学校教育で扱われることはなくなりましたが、近年ではその「道徳的価値」に再評価の声が上がることもあります。

特に「親孝行」「公共心」「学問の尊重」などの徳目は、宗教的・政治的な色を除けば普遍的な人間の倫理として受け入れられる部分も多いと指摘されています。

しかし、再び教育勅語を教育現場に取り入れようとする動きに対しては、「再び国家が個人の思想を統制することにつながるのではないか」という強い懸念もあります。

現代では道徳的な価値観を養うような授業でさえも、教育学者や保護者から価値観の押し付けをやめてほしいと苦情を言われる状況です。明治時代にできた教育勅語を、戦前に国への忠義としての儀式に組み込んだことは反省すべき点ですが、道徳的な価値観の根幹としては日本人の考え方や行動規範として共感できる部分も多いと思います。教えの内容と、半ば宗教的に国への忠誠と結び付けて奉読する儀式を行っていたことは切り分けて、内容については現代で取り戻すべきところも多くあると考えます。

広告

まとめ

1948年の教育勅語排除決議は、日本の教育史において重要な転換点でした。

戦前の国家主義的教育から脱却し、民主主義と人権尊重を基本とする教育への第一歩を示したこの決議は、戦後教育の原点として今日に至るまで大きな意味を持ち続けています。

教育勅語の排除は、単に古い文書を否定したのではなく、教育の本質を「権力への忠誠」から「人間への尊重」へと取り戻す試みだったといえるでしょう。