「ミカサフミ(ミカサ書)」は、いわゆるヲシテ文献と呼ばれる一群の資料の一つで、『ホツマツタヱ』『カクのフミ』と並んで語られることの多い文書です。

一般には「『古事記』『日本書紀』が漢字で書き直す以前の、日本本来の言葉と文字で伝えられた歴史・神話を写したものだ」という位置づけで紹介されます。しかし現状では、ミカサフミそのものの原本が古代に遡ることを証明する資料はなく、伝わる写本も江戸時代末~近代以降に書写されたものが中心です。そのため、学術界の主流では「実在の上代文献としては採用しがたいが、日本人が古代をどう想像したかを知る文化資料としては興味深い」という扱いになります。

この記事では、その前提を踏まえたうえで、ミカサフミがどのような内容を語ろうとしているのか、ヲシテ文字の特徴とともに整理していきます。

広告

ミカサフミとはどのような位置づけの文献か

ミカサフミは、ヲシテ文献の中で「より政治・制度・祭祀に関わる内容が多いもの」として紹介されることが多い文書です。

ホツマツタヱがやや叙事詩的・物語的に神代を語るのに対して、ミカサフミは神々の治め方や国や社の整え方に関する条文めいた記述があると説明されます。

伝承によれば、天津神の時代に整えられた掟を書き留めたものであり、後世の漢字史書が落としてしまった日本本来の政治思想がここにある、という主張がなされています。

しかし、現存するミカサフミは、紙質・筆致・語彙などから見て明らかに古代のものではなく、他のヲシテ資料と同じく近世以降に整理された可能性が高いと考えられます。そのため、研究として扱う場合は「古代神話の失われた原型」ではなく、「近世・近代に構想されたもう一つの古代像」として読むのが安全です。

広告

ヲシテ文字で書かれているということ

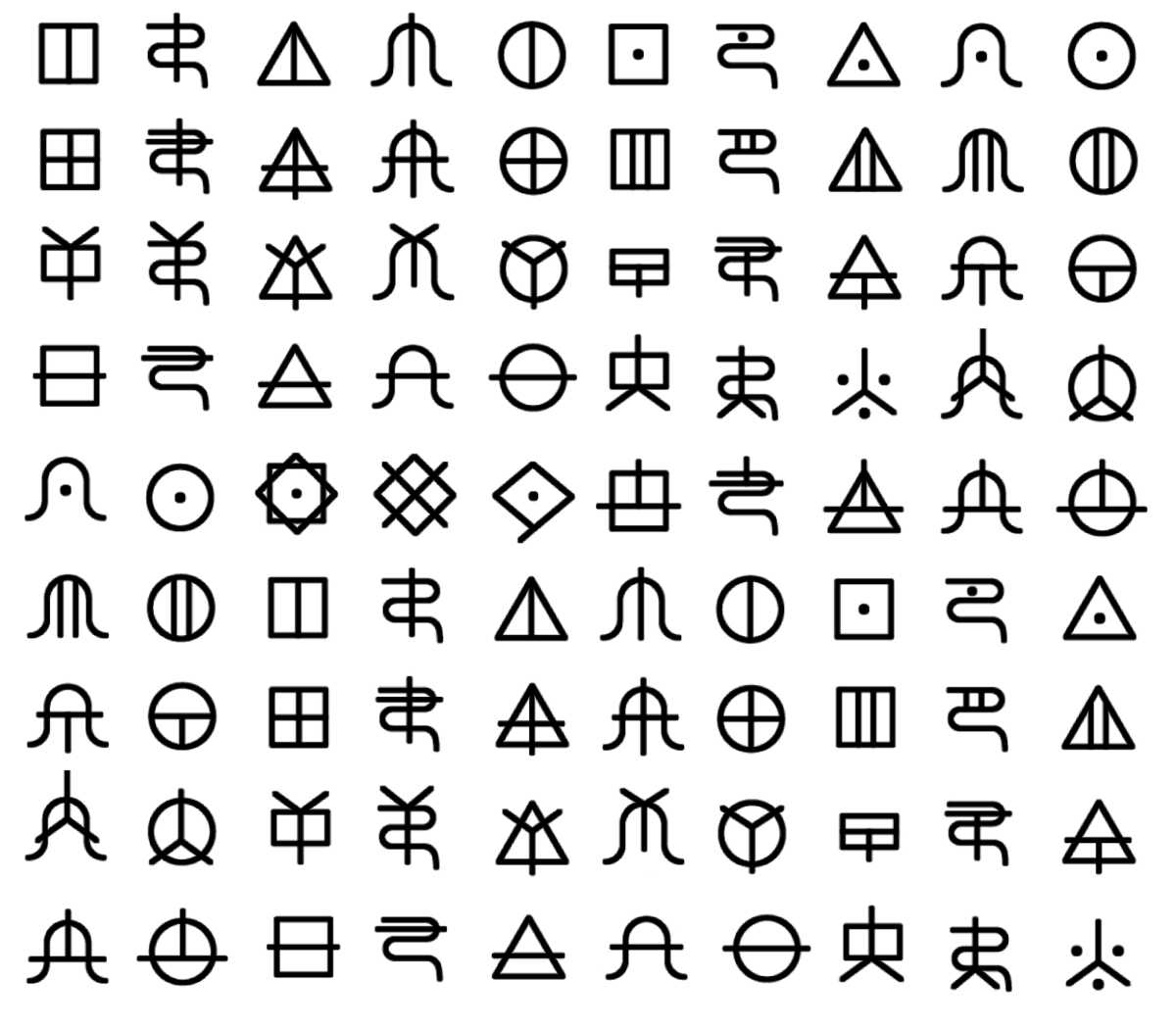

ミカサフミは、ひらがな・カタカナ・漢字ではなく、ヲシテ文字と呼ばれる独特の音節文字で書かれているとされます。ヲシテ文字はいわゆる神代文字の一種として整理されていますが、は五十音に似た音の並びを持ちながら、字形が図像的・幾何学的で、各文字に「はたらき(働き)」や「宇宙的意味」が付されるという説明がなされています。つまり単に「ア・イ・ウ…」を記すための文字ではなく、「アとは始まりの響き」「トとは統(す)ぶ意」など、言霊的な解釈をセットで持つ体系になっている点が特徴です。

ここで問題になるのは、ヲシテ文字そのものが現存する古代資料に出てこないことです。ヲシテ文献が主張するように本当に奈良時代以前からこの文字が使われていたのであれば、寺院や官文書、社の古文書などに断片でも残ってよさそうですが、確実なものは確認されていません。したがって、ミカサフミを読む際には「この文字体系は古代の直系か、それとも古代らしさを表すために後に作られたものか」という視点を常に添えておく必要があります。

広告

ミカサフミで伝わる内容の特色

ミカサフミの紹介でよく言われるのは、「神々の系譜や国の成り立ちを、漢字史書よりも細かく、しかも日本語的な音で記している」という点です。たとえば天照大神に相当する神が「アマテルカミ」とより和語に近い形で呼ばれたり、出雲系の神話に関わる地名・祭祀名が漢字ではない音写で示されていたりします。

これは、「後世の漢字表記で失われた固有の音を復元した」という説明がなされますが、逆に言えば「後世の人が、日本語らしい音形に戻して再構成した」とも読める部分です。

また、統治や祭祀について「何々を三度行う」「先に祓いをし、その後に言挙げをする」といった規範的な記述があると紹介されることもあります。これは律令制や中世神道で整えられた祭祀秩序を、神代にさかのぼらせて語り直したものとも理解できます。

広告

原文のイメージと現代語訳のしかた

ミカサフミとして紹介されるテキストには、次のような雰囲気の書き出しが見られます(あくまで紹介されている系統を要約したイメージであり、固定した底本があるわけではありません)。

アマテルカミ ミホコラをシラシ カミヒトを トモにタテマツルことをさだむ

カミのミチは マコトのヒトのコトバによりてひらく

このような文は、ひらがなに落とし込むとすぐ読めるほど日本語的でありながら、語順や語彙にやや古仮名的な作為が見えます。現代語にすれば次のようになります。

天照る神は、御社をお定めになり、神と人とがともに奉る道を定められた。神の道は、まことの人の言葉によって開かれる。

つまり、「古代の日本語らしさ」を感じさせるように組まれていることがわかります。ここからも、ミカサフミが本当に古代から書き継がれてきた文書というよりも、“日本の神語を漢字以前の姿に戻したい”という後世の意図を含んでいることが推測されます。現代語訳を行う際は、いま目の前にあるテキストの成立時期を踏まえ、「古文書の翻訳」というより「近世~近代の理想化された古語を現代語に移す」というつもりで訳すと過不足が出にくくなります。

広告

ミカサフミを含むヲシテ文献の学術的評価と注意点

ミカサフミを含むヲシテ文献は、現状の古代史研究・国語史研究では一次史料として扱われていません。

理由はおもに二つで、第一に古代に遡る確定した写本が存在しないこと、第二に他の古代資料(木簡・金石文・正史など)との間で相互に裏付けることが難しいことです。したがって「これこそが本当の日本の歴史である」と断定してしまうと、読者を学問的に不安定な地盤に誘導することになります。

しかし一方で、「日本の神話や祭祀を漢字ではなく日本語で語り直したい」という近世・近代日本の思想史的欲求を読み取る資料としては非常に面白く、神道・民俗信仰・新宗教の受容史を考える際には参照する価値があります。記事として扱う際には、学問的に確定していないことを明示したうえで、どのような世界観を提示しようとしたのか、どのように古代を再構成しているのかを読むとよいでしょう。

広告

ミカサフミをどう位置づけるか

ミカサフミは「失われた上代資料の発見」として読むのではなく、「日本人が古代を日本語で語りたいと願ったときに生まれたもう一つの古代像」として読むのがもっとも自然です。漢字化された神話が持つ中国的な要素を薄め、言霊や神名に固有の力を見ようとした点で、近代の神道復興・国語意識の高まりと響き合っています。

神代文字を扱う大きな記事の中にミカサフミを入れる場合は、通説との距離、成立時期の問題、そして民間側がこの文献に託した願いの三点を添えておくと、公平で読みやすい紹介になります。