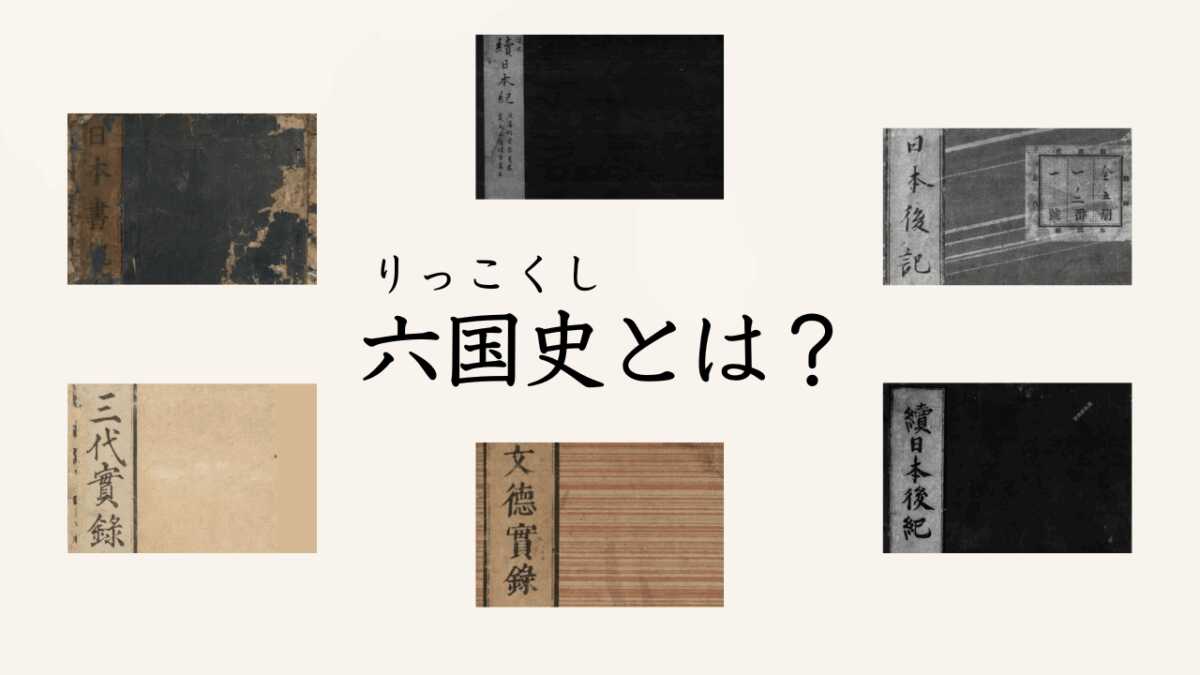

六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の勅撰国史書六部の総称です。『日本書紀』を始まりとし、『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』へと続きます。いずれも天皇の勅命によってまとめられ、中国の正史に倣いながらも日本独自の歴史観を反映したものです。これらの史書には、神話から律令国家の成立、仏教や外交、天皇の事績に至るまでが記録されており、古代史を知るための第一級資料として今日まで研究が続けられています。本記事では、六国史それぞれの内容や特徴を整理し、日本古代史における意義を分かりやすく紹介します。

広告

六国史(りっこくし)とは?

六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の正史(勅撰国史書)の総称です。『日本書紀』から『日本三代実録』までの6つの歴史書を指し、天皇の命によって国家事業として編まれました。中国の正史を手本にしながら、日本独自の歴史叙述を確立した六国史は、当時の政治・社会・文化を知るうえで欠かせない史料となっています。

広告

六国史の順番と時代区分

六国史は以下の6つで構成されており、それぞれ扱う時代が異なります。

| 国史名 | 編纂年代 | 内容の対象時期 | 時代区分 |

|---|---|---|---|

| 日本書紀 | 720年 | 神代~持統天皇(697年) | 奈良時代初期に編纂、神話から律令国家成立まで |

| 続日本紀 | 797年 | 文武天皇(697年)~桓武天皇(791年) | 奈良時代全般 |

| 日本後紀 | 840年 | 桓武天皇(781年)~淳和天皇(833年) | 奈良後期~平安初期 |

| 続日本後紀 | 869年 | 仁明天皇(833年)~文徳天皇(850年) | 平安時代前期 |

| 日本文徳天皇実録 (日本文徳天皇實録) |

879年 | 文徳天皇(850年~858年) | 平安時代前期 |

| 日本三代実録 (日本三代實録) |

901年 | 清和天皇(858年)~光孝・宇多・醍醐天皇(887年) | 平安時代前期 |

広告

各史書の内容と特徴

日本書紀(720年)

日本書紀は、日本最古の正史で、舎人親王らが編纂。神代から持統天皇までを扱い、神話や伝承を体系化した国家的歴史書です。漢文体で記され、中国の歴史書にならった体裁を持つ一方、日本の神話や天皇統治の正統性を強調しています。

続日本紀(797年)

続日本紀は、文武天皇から桓武天皇初期までを記録。藤原仲麻呂の政変や鑑真の来日、墾田永年私財法など奈良時代の政治・社会を知る重要史料です。律令制の実態や国際交流の記録も豊富で、古代日本の国家運営が具体的に描かれています。

日本後紀(840年)

日本後紀は、桓武天皇から淳和天皇までを記録。平安京遷都や蝦夷征討(坂上田村麻呂の活躍)などが含まれます。文章表現はやや簡潔で、儒教的価値観や仏教的要素が反映されています。

続日本後紀(869年)

続日本後紀は、仁明天皇から文徳天皇の時代を扱い、政治的混乱や藤原氏の台頭を背景にしています。政治的事件の記述が中心であり、やや編纂の偏りが見られるとも言われます。

日本文徳天皇実録(879年)

日本文徳天皇実録は、文徳天皇一代(850~858年)に特化した実録形式の史書。八巻からなり、天皇一代のみを対象とした最初の勅撰国史です。個別天皇の事績を詳しく残すという新しい形式が採用されました。

日本三代実録(901年)

日本三代実録は、清和・陽成・光孝・宇多・醍醐天皇の三代にわたる歴史を記録。醍醐天皇の時代に完成し、六国史の掉尾を飾ります。特に神社の神階(神社に与えられた位階)に関する記録が豊富で、神社史研究に欠かせない資料となっています。

広告

六国史の意義

六国史は、日本における律令国家の歩みを体系的に示すと同時に、天皇を中心とする国家観を確立するための「正史」でした。そのため、必ずしも客観的事実だけでなく、政治的意図や儒教的・仏教的価値観が反映されています。しかし、考古学的知見や他国の史書と照らし合わせても貴重な情報が多く含まれており、日本古代史を学ぶ上で欠かせない史料群です。

広告

まとめ

六国史とは、『日本書紀』から『日本三代実録』まで奈良・平安時代に編纂された6つの勅撰国史書の総称です。中国の歴史書を模範としつつも、日本独自の国家観や文化を形づくり、神話から平安初期までの歴史を体系的に伝えています。

日本の歴史書といえば古事記と日本書記というように学校では覚えさせられますが、日本書記から続く六国史があることも知ると、歴史に深みが出ます。古事記や日本書紀は神話のことも含め書かれているのでこのような日本独自の歴史や価値観は重要ですが、その後の史実に基づく歴史書としての六国史も重要です。

六国史は、政治・文化・信仰の変遷を知るための第一級の史料であり、今も研究と注目が続く存在なのです。