江戸時代の日本を260年以上にわたって安定させた政治制度の中でも、最も特徴的で重要なものが「参勤交代(さんきんこうたい)」です。三代将軍・徳川家光によって制度化されたこの仕組みは、全国の大名に一年ごとに江戸と領地を往復させ、江戸で一定期間滞在することを義務づけたものでした。表向きは将軍への忠誠を示す儀礼でしたが、その本質は、幕府が全国の大名を経済的・政治的に管理するための巧妙な統治システムにありました。参勤交代は単なる政治制度にとどまらず、街道整備や宿場町の発展を促し、文化や経済の交流を生んだ仕組みでもあります。この記事では、参勤交代の成り立ちや目的、江戸社会への影響、そして現代に応用できるその精神について詳しく解説します。

広告

参勤交代とは ― 江戸幕府の全国支配を支えた制度

参勤交代(さんきんこうたい)とは、江戸時代に江戸幕府が全国の大名に課した政治制度で、一年ごとに江戸と自領(じりょう)を往復し、江戸で一定期間滞在することを義務づけた制度です。

この制度は三代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)が1635年(寛永12年)に正式に制度化したもので、全国約260の藩に適用されました。

「参勤」は江戸に出仕して将軍に仕えること、「交代」は領地に戻って統治することを意味します。

この往復を繰り返すことで、幕府は全国の大名を経済的・政治的にコントロールし、平和な統治体制(いわゆる幕藩体制)を安定的に維持したのです。

広告

参勤交代の起源と成立の背景

参勤交代の原型は、戦国時代の「人質制度」にあります。

当時は、大名の忠誠を保つために子どもや家族を将軍や主君のもとに置く慣習がありました。徳川幕府はこれを発展させ、大名自身が定期的に江戸へ出向く制度としたのです。

1603年に徳川家康が幕府を開いたのち、外様大名(とざま)を中心に反乱の火種がくすぶっていました。

家光の時代、幕府はその抑止のために参勤交代を制度化し、大名の経済力と軍事力を削ぐことを狙いました。

こうして、参勤交代は政治的忠誠を形にした制度として全国に浸透していきました。

広告

参勤交代の仕組み ― 厳密なルールと華やかな行列

参勤交代には細かな規定があり、すべて幕府の監督下に置かれていました。

大名は一年ごとに江戸と領国を往復し、妻子は江戸に常住(人質)させることが義務づけられました。

これにより、大名は勝手に軍備を整えたり、反乱を起こすことができなくなったのです。

行列の規模は大名の石高によって決まり、10万石の大名なら数百人規模の行列を組みました。衣装や旗指物、槍持ちなども華美を競い、街道沿いでは壮観な光景だったと伝えられています。

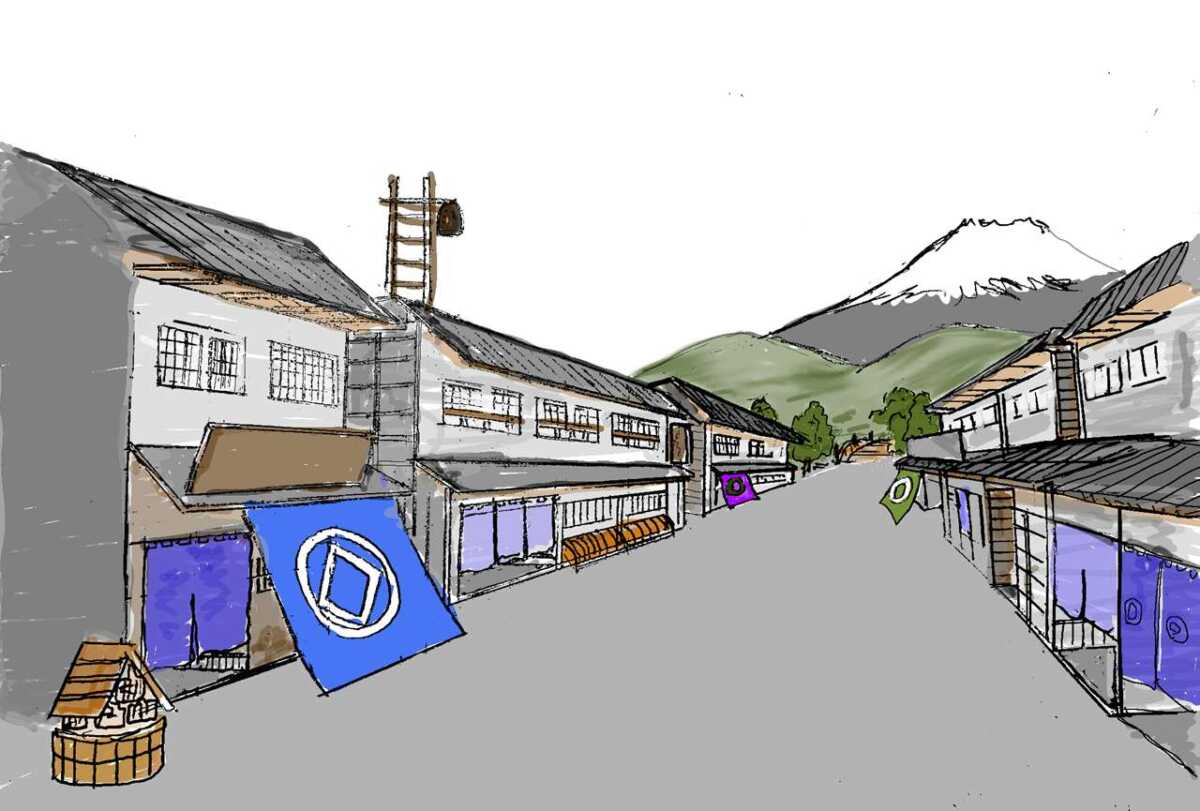

宿泊には街道沿いの「宿場町(しゅくばまち)」が利用され、そこでは大名専用の宿舎「本陣」や「脇本陣」が設けられました。こうした街道経済の発展は、五街道(東海道・中山道など)の整備にも直結しました。

広告

幕府の狙い ― なぜ参勤交代を制度化したのか

参勤交代の目的は単なる儀礼ではなく、政治的に極めて実用的なものでした。

幕府の狙いは大きく三つに整理できます。

大名の監視と忠誠の確保

江戸に妻子を住まわせ、定期的に大名自身を呼び寄せることで、幕府は大名の動向を常に把握できました。これにより反乱を未然に防ぐ効果がありました。

大名の経済力の抑制

参勤交代には莫大な費用がかかり、領地の収益の多くが行列・滞在費に費やされました。これにより、大名は軍備や兵糧を蓄える余裕を失い、幕府の財政的優位が維持されました。

幕府の威信と中央集権の象徴

江戸に集まる大名たちの存在は、幕府権威を全国に示す政治的パフォーマンスでした。江戸は「将軍の都」として繁栄し、政治・文化の中心地となりました。

広告

参勤交代がもたらした影響 ― 社会・経済・文化の発展

参勤交代は政治制度であると同時に、日本の社会・経済・文化を大きく変化させた一大システムでもあります。

江戸と地方を結ぶ五街道の整備が進み、宿場町・運送業・商人などが発展しました。

旅人の増加によって情報や文化も活発に交流し、地域の特産品や工芸品が江戸に伝わるようになりました。

また、行列を目にした庶民は大名に憧れを抱き、旅文化や土産文化の発展にもつながりました。

江戸時代後期の浮世絵や文学作品には、参勤交代を題材にしたものが数多く描かれています。

広告

経済的負担と制度の終焉

参勤交代は幕府にとって有効な支配制度でしたが、大名にとっては過酷な経済的負担となりました。

移動費用・宿泊費・江戸屋敷の維持費などが重くのしかかり、藩の財政は慢性的に逼迫。これが藩政改革や藩札発行などの経済政策を生み出す要因にもなりました。

幕末になると、財政難と政治情勢の変化から参勤交代は形骸化し、1862年(文久2年)に江戸幕府は制度を一時的に緩和しました。

明治維新によって廃藩置県が実施されると、参勤交代も完全に廃止されました。

広告

現代に活かせる参勤交代の精神

参勤交代は、単なる「大名の行き来」ではなく、中央と地方を結ぶ連携モデルとして注目されています。

現代社会に置き換えれば、企業や行政における「地方と本社の人材交流」や「出向・転勤制度」にも通じるものがあります。

また、定期的に異なる環境に身を置くことで、新しい視点を得る「環境交代の効果」もあります。

参勤交代は、一極集中を防ぎつつ全国のバランスを保つシステムとして、現代に通じる示唆を与えてくれます。

広告

地方創生と国家繁栄、ばらばらになる今の日本で考える参勤交代の意義

現代の日本社会では、東京一極集中と地方の過疎化が深刻な問題となっています。人口・産業・情報が首都圏に集中し、地方の経済や文化が衰退していく状況は、まさにバランスを失った国家の姿といえるでしょう。

そして、地方創生や地方分権として各都道府県などの首長の権力が強くなりすぎ、国家全体の反映や安定とはバラバラの方向性で動いている状況は、あまりよくありません。

江戸時代の参勤交代は、表向きは幕府の支配制度でしたが、裏を返せば「地方と中央を結ぶ循環型システム」でもありました。大名たちが江戸と領地を往復することで、地域の産物や文化が江戸に伝わり、逆に江戸の情報や技術が地方に還元されていました。地方が単体で何かをするだけでなく、その地方と国の中心を結ぶ街道沿いも発展しました。点としての発展だけでなく面としての発展をするために参勤交代が機能したという側面もあります。新幹線や飛行機で首都に直通できていまいますが、主要な益を持つ都市だけが部分的に発達する現代とはまた違った良さがあったはずです。

現代の日本においても、このような「人・資源・知恵の往復」を再び活性化させることが、真の地方創生と国家の繁栄につながるのではないでしょうか。参勤交代の精神は、地方と中央が支え合い、循環によって全体を豊かにする日本型共生モデルの原点といえるのです。

まとめ

参勤交代は、徳川家光が定めた江戸幕府の重要な支配制度であり、大名の忠誠を確保し、経済的にも幕府の優位を維持するために設けられました。

しかしその制度は単なる政治的管理にとどまらず、交通・経済・文化の発展を促す原動力にもなりました。

現代においても、「定期的に中央と地方を往復する仕組み」「異なる文化圏を行き来する視点の重要性」といった形で、その精神は受け継がれています。

参勤交代は、江戸時代の統治制度であると同時に、「人の移動が社会を豊かにする」ことを示す、普遍的な仕組みだったのです。