江戸時代、日本の主要街道を行き交う旅人や大名行列、商人たちを支えたのが「宿場町(しゅくばまち)」です。

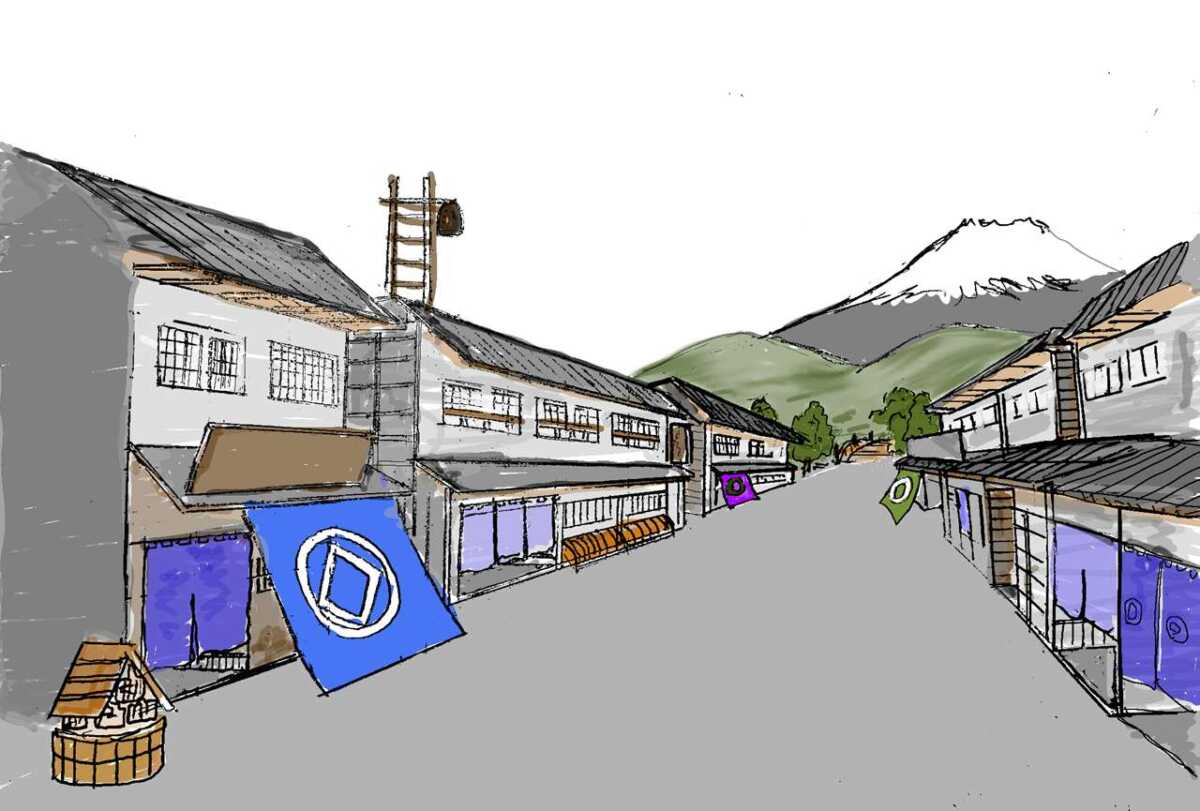

宿場町は、五街道をはじめとする交通網の要所に設けられた中継地で、旅人の宿泊や休憩の場であると同時に、物資や情報の流通を支える拠点でもありました。本陣・脇本陣・旅籠といった宿泊施設が整備され、問屋場では物流の中継や宿継ぎが行われ、茶屋や商店が並ぶにぎやかな町並みが形成されました。宿場町は単なる宿泊地ではなく、交通・経済・文化が交差する江戸のハブともいえる存在だったのです。この記事では、宿場町の仕組みや役割、当時の生活、そして現代に残る宿場町の魅力を詳しく解説します。

広告

宿場町とは ― 江戸の交通を支えた中継拠点

宿場町(しゅくばまち)とは、江戸時代に五街道をはじめとする主要街道沿いに整備された、旅人や大名行列が休息・宿泊・物資の補給を行うための町のことです。

幕府は全国の交通を管理し、参勤交代の大名行列や公用の往来を円滑に進めるため、一定の間隔ごとに宿場を設置しました。

宿場町は単なる宿泊地ではなく、人・物・情報が行き交う交通経済の中心でもありました。

江戸から京都、大坂、東北、信州、九州へと向かう五街道には、それぞれに数十から百を超える宿場が置かれ、全国をつなぐ物流ネットワークを形成していました。

広告

宿場町の仕組み ― 江戸幕府による交通の要衝

宿場町は「伝馬制度(てんませいど)」によって運営されていました。これは幕府が宿場ごとに人馬を常備させ、役人や公用の荷物を迅速に運ぶ制度です。

宿場にはそれぞれ伝馬役(てんまやく)が置かれ、一定数の馬と人足を確保する義務が課されていました。

また、宿場ごとに「問屋場(といやば)」が設置され、荷物や文書の受け渡し、宿継ぎ(次の宿場への中継)を管理しました。問屋場の存在によって、江戸から全国へと行政連絡や商業流通が円滑に行われたのです。

広告

本陣・脇本陣・旅籠 ― 宿場町の宿泊施設

宿場町の中心的な施設が「本陣(ほんじん)」と「脇本陣(わきほんじん)」です。

| 種類 | 利用者 | 役割・特徴 |

|---|---|---|

| 本陣 | 大名・幕府役人など高貴な身分の宿泊所 | 宿場の中でも最上位の宿泊施設で、格式ある門構えと畳敷きの広間を持つ。 |

| 脇本陣 | 本陣が満室の際に使用される予備宿 | 大名や家臣団が利用する。建物は本陣に準じる格式。 |

| 旅籠(はたご) | 一般旅人・商人・僧侶など | 食事・風呂付きの宿屋で、旅文化を支える存在。 |

特に旅籠は庶民にとっての「旅の拠点」であり、料理や風呂、客同士の交流の場として親しまれました。

東海道の宿場には数十軒の旅籠が並び、旅人向けの名物料理や土産物が発展し、現在の観光文化の原型を形づくりました。

広告

問屋場と宿継ぎ ― 物流の中核機能

宿場町では、物流・通信の拠点としての役割も重要でした。

問屋場(といやば)は、幕府公用の荷物や文書を管理する機関であり、ここで「宿継ぎ(しゅくつぎ)」が行われました。

「宿継ぎ」とは、荷物や文書を馬や人足が次の宿場へ運び、リレー形式で江戸から全国へ情報を届ける仕組みです。

この制度により、江戸と地方の間で数日単位の通信が可能となり、まさに当時の物流の動脈として機能していました。

広告

商業と文化の発展 ― 宿場町はにぎわいの中心

宿場町には、宿屋や問屋場のほかにも、茶屋・飯屋・酒屋・呉服屋・薬屋などの商店が立ち並びました。

参勤交代の行列や旅人の往来により、多くの物資と貨幣が流通し、宿場町は地方経済の中心として栄えました。

また、旅人と地元の人々の交流によって新しい文化が芽生えました。浮世絵師・歌川広重の『東海道五十三次』や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』などは、宿場町の情景と旅文化を生き生きと描き出しています。

広告

宿場町の構造と生活 ― 江戸時代の小都市

典型的な宿場町は、街道に沿って細長く家並みが連なり、中央に本陣・問屋場・高札場が置かれていました。

宿場ごとに人口数百人から数千人規模の住民が暮らし、宿業・運送業・商業を中心とした自給自足型の経済が成立していました。

宿場町の住民たちは、伝馬役や人足としての労働に従事する一方で、茶屋や土産物屋を営むなど、旅人を迎える「おもてなし文化」を築いていきました。

広告

宿場町の衰退と現代に残る遺構

明治時代に鉄道が整備されると、街道交通は急速に衰退し、多くの宿場町は経済的に打撃を受けました。

しかし、一部の宿場町は観光地として再生し、現在でも当時の町並みを残す地域があります。

代表的な例として、長野県の妻籠宿(つまごじゅく)や奈良井宿(ならいじゅく)、滋賀県の草津宿、神奈川県の箱根宿などがあり、今でも往時の雰囲気を体験できます。

これらの宿場町は、単なる歴史遺産ではなく、「人と人が出会い、文化が交わる場所」という宿場本来の意味を今に伝えています。

広告

まとめ

宿場町は、江戸幕府の交通政策のもとで整備された、日本の交通と物流の要所でした。

本陣や旅籠を中心とした宿泊機能、問屋場による物流機能、そして商業や文化交流の場としての機能を併せ持ち、江戸社会の繁栄を支えた存在です。

今日でも宿場町の遺構は各地に残り、旅人をもてなす文化、地域をつなぐ交流の精神として息づいています。

宿場町の歴史をたどることは、日本人の「旅」と「つながり」の原点を知ることでもあるのです。