神社でのお参りの際に行う「二礼二拍手一礼」。誰もが知っている作法ですが、なぜそのようにするのか、深い意味を知る人は多くありません。この拝礼法は神社本庁が正式に定める参拝作法であり、古神道の祈りの形を今に伝えるものです。本記事では、参拝の正しい手順と動作の意味、二拍手に込められた神道の精神、そしてお賽銭や祈願のタイミングまで、信仰と礼の両面からわかりやすく解説します。

広告

「二礼二拍手一礼」とは神前参拝の正式な作法

神社でお参りをする際の正式な拝礼作法は「二礼二拍手一礼(にれいにはくしゅいちれい)」です。古くから伝わるこの所作は、神社本庁でも正式な拝礼法として定められています。「二拝二拍手一拝」とも呼ばれ、いずれも同じ意味です。

参拝は単に願いを伝えるための儀礼ではなく、神に敬意と感謝を示し、自らの心を整える祈りの行為です。参拝者は身を清め、神前にまっすぐ立ち、静かに神と向き合うことで、古来より続く「神人和楽(しんじんわらく)」――神と人との調和――を体現するのです。

広告

正しい参拝の手順と動作の意味

神前に進み、お賽銭箱の前に立つ前に、帽子を取り、荷物を脇に置き、軽く会釈をして姿勢を整えます。これは、神前に立つ前に己を正し、神聖な場に入る準備を整えるためです。

続いて、お賽銭を静かに納めます。 お賽銭は「お金で願いを叶えるもの」ではなく、感謝と誠意を形で表した「お供え」にあたります。神への敬意を込めて、心を鎮めながらそっと入れましょう。

次に、鈴を鳴らします。 鈴の音は邪気を祓い、清めの意味を持ちます。また、「今ここにあなたをお参りに来ました」と神に自らの訪れを知らせる意味もあります。

そして、いよいよ拝礼の中心となる「二礼二拍手一礼」に進みます。

広告

二礼 ― 神に対する敬意と感謝の表現

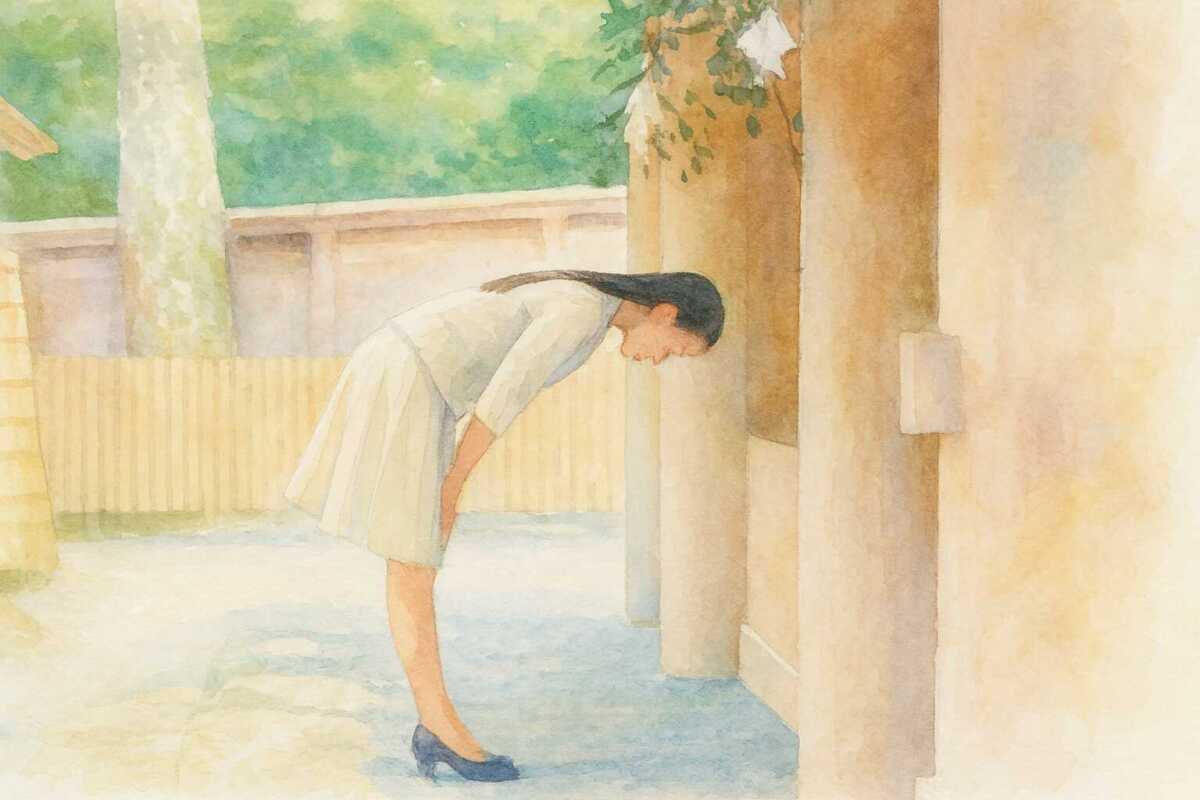

姿勢を正し、深く二度お辞儀をします。 このとき、両手のひらで膝頭を覆うほどまで、約90度に腰を折ります。

最初の一礼は、神の御前に立つことへの感謝を表し、二度目の礼は、自分の願いよりもまず神に敬意を捧げる心を示すものです。

古神道では、礼をすることは「自らを清め、神と同調する」ことを意味します。二度の礼によって人の心は整い、次に行う拍手で神と心を交わす準備が整うのです。

広告

二拍手 ― 神との交感と祈願の響き

二度の拍手は「柏手(かしわで)」と呼ばれます。両手を胸の高さで合わせ、右手の中指を左手の中指の第二関節あたりまで下げます。 これは「神と人の立場の違い」を示し、「神様を敬い一歩下がる」心を形にしたものです。

そのまま両手を肩幅ほどに開き、ゆっくり二度拍手を打ちます。 拍手の音には、神に感謝を伝えるとともに邪気を祓う力があるとされています。鈴の音と同様に、音によって場を清め、神意を招くという古神道の信仰がここに見られます。

二回目の拍手のあと、両手をぴたりと合わせて心を込めて祈ります。 願い事をするのではなく、「日々の感謝」と「心願成就への誠意」を静かに伝えるのが神前での祈りの基本です。

広告

一礼 ― 祈りを締めくくる感謝の礼

祈願が終わったら、深く一礼をします。 これは、祈りを受け止めてくださった神への感謝を表す動作です。神道における祈りは「願う」ことよりも「感謝する」ことに重きが置かれています。

一連の作法を終えた後は、軽く会釈をしてから静かに下がりましょう。 神域を離れるまでが参拝です。参拝のすべての動作は、神と人との調和を整えるための祈りの型であり、形を通じて心を磨く日本独自の美しい伝統です。

広告

二礼二拍手一礼の由来と広まり

この作法が現在のように全国に定着したのは、明治時代の神仏分離のころとされています。

それ以前は神社ごとに異なる拝礼法が存在していましたが、神仏分離によって神社祭祀の統一が進み、神社本庁の前身である神祇官制度のもとで「二礼二拍手一礼」が正式な拝礼作法として定められました。

二度の礼は「神への敬意と感謝」、二度の拍手は「祓いと祈願」、最後の一礼は「感謝と再拝」を意味します。つまりこの一連の動作には、「感謝 → 調和 → 感謝」という循環の祈りが込められているのです。

広告

神社参拝の流れ(正式な作法)

| 手順 | 作法 | 意味 |

|---|---|---|

| ① 鳥居をくぐる | 一礼してから境内へ入る | 神域に足を踏み入れる前に敬意を示す |

| ② 手水舎で清める | 左手→右手→口の順にすすぎ清める | 身体と心を清めて神前に臨む |

| ③ お賽銭を納める | 静かに投じる | 感謝と誠意の供え物として捧げる |

| ④ 鈴を鳴らす | 清めと神への合図 | 邪気を払い、自分の訪れを知らせる |

| ⑤ 二礼二拍手一礼 | 正式拝礼 | 敬意・感謝・祈願・再拝の一連の所作 |

| ⑥ 軽く会釈して退く | 神前を離れる際の礼 | 感謝を込めて静かに退下する |

広告

まとめ ― 礼は祈りのかたち

「二礼二拍手一礼」は、神と人との間に調和と感謝を生み出す祈りの形です。

お辞儀で心を整え、拍手で神と響き合い、最後の礼で感謝を結ぶ――その一連の流れの中に、日本人の信仰と美意識が息づいています。

初詣などの参拝の際には、願いを託すだけでなく、「今ここに生かされていること」への感謝と、「和をもって生きる心」をもって拝礼することが大切です。

形を整えることで心が整い、心が整えば、そこに神とのつながりが生まれる――それが、神道の祈りの本質なのです。