旧暦の11月は「霜月(しもつき)」と呼ばれ、霜が降りはじめる冬の到来を告げる月です。本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みをやさしく整理し、現行の太陽暦とのずれ方を押さえた上で、霜月という名称の語源や別名、「神在月」ののちに神々が各地へ戻るとされる「神帰月」という呼び名の背景を解説します。

新嘗祭など宮中・神社の年中行事、二十四節気や各地の霜月祭との関わりまでを通して、季節と言霊、祈りが重なり合う日本の時間感覚を立体的に描き出します。

広告

旧暦とは何か、太陰太陽暦のしくみ

日本の「旧暦」は、月の満ち欠けを基準に月日を数えつつ、季節のずれを二十四節気で補正する太陰太陽暦です。各月は新月(朔)で始まり、29日または30日で終わります。季節と暦のずれが積み重なると、中気(雨水・春分など十二の節気のうち月の中央に置かれるもの)が入らない月が生じます。この月を「閏月」として同名の月をもう一度置くことで、農事や祭祀と季節の一致を保ちました。したがって旧暦と現在の太陽暦(グレゴリオ暦)は年ごとに対応がずれ、旧暦の11月が現代の11月と必ずしも一致しない点が旧暦理解の要諦です。

| 観点 | 太陽暦(現行) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月の長さ | 30・31日(2月は28/29日)固定 | 29日または30日(朔望月) |

| 月の開始 | 毎月1日固定 | 新月が1日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気と閏月を挿入 |

| 年ごとのずれ | ほぼ一定 | 年により1か月前後のずれが生じる |

おおまかには、旧暦11月は現在の暦で「概ね12月前後」に跨ることが多いですが、年により前後します。

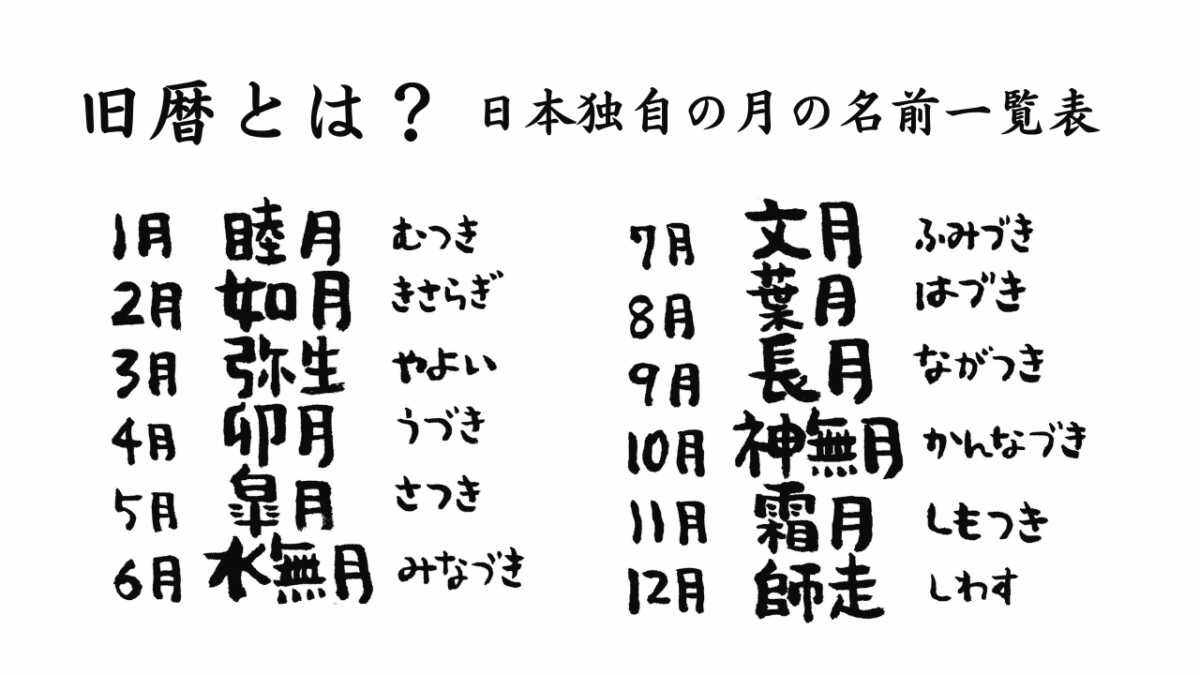

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

霜月(しもつき)の語源と別名

霜月のもっとも一般的な語源は「霜の降る月」で、冬の到来を示す季節名です。古語では「霜降月」が短縮されたとみる説明が広く行われます。他方で「食物月(おしものつき)」が転じたとする説、年の下(しも)に向かう意で「下月(しもつき)」に由来するという説も伝わります。いずれも穀霊を収め、新穀を神に捧げる時期と密接に結びついており、農耕儀礼の季節感と合致します。

地域や社寺の伝承では、霜月には「雪待月」「神楽月」「子月」などの別名もあります。音韻や民俗語彙の豊かさそのものが、旧暦の月名が季節と祭祀を包み込む物語の器であったことを物語っています。

広告

「神帰月(かみがえりづき)」という呼び名

旧暦十月は全国的に「神無月」、出雲では「神在月」と呼ばれ、諸社の神が出雲に集う月とされました。会議(神議)が終わったのち、各地の社へ神々が戻る月として、旧暦十一月を「神帰月」と呼ぶ伝承が各地に見られます。

呼称は一様ではなく、十一月を「神楽月」とする地域もありますが、いずれも十月の神集いと対を成し、神が里へ戻って新穀を受け、年神を迎える支度を整える時節という理解で通底しています。

広告

霜月と宮廷・神社の年中行事

霜月は新穀を天神地祇に奉る大嘗祭・新嘗祭と深く結びつく月です。律令期以来、天皇が新穀を親しく食して神恩に報いる新嘗祭は、旧暦十一月の卯日に行われるのが通例でした。宮中祭祀の中心儀礼がこの月に据えられた背景には、早稲・中稲・晩稲の収穫を経て穀霊を鎮め、翌年の豊穣を約す循環的時間感覚があります。地方でも、湯立・神楽・田遊びなど、収穫の終わりと来る年の祈りを結ぶ行事が霜月期に集中します。

広告

霜月が映す季節、二十四節気との重なり

旧暦十一月には、二十四節気の「小雪」「大雪」「冬至」のいずれかが入る年が多く、ことに冬至は太陽が“極”を打ち返す折り返し点として古来重んじられてきました。冬至祭礼は再生・蘇りの象徴であり、神帰月という観念とも親和します。太陽が復して日脚が伸び始める感覚と、神々が社へ帰還して社頭の祭が賑わいを増す感覚が、同じ時節に重なるのです。

広告

民俗に残る「霜月祭」

信州・遠山郷(長野県飯田市周辺)をはじめ、東海・南信州一帯には旧暦十一月に行われる「霜月祭」が伝わります。夜を徹して湯立神楽を奉じ、面や仮装の神々が里に現れて家々の厄を祓い、来る年の作柄を占う大規模な湯立行事です。神の“来訪”と“帰還”、湯による再生という主題が渾然一体となり、霜月=神の力が再び里に満ちる月という理解を今に伝えています。

広告

旧暦と現在の暦の対応の目安

年によりずれますが、体感的な対応関係を把握する目安を示します。実務や史料読解では、その年の新月日と節気入りを必ず確認してください。

| 旧暦の月 | 現在の暦でのおおよその時期 | 主な節気(いずれかが入る) |

|---|---|---|

| 霜月(11月) | おおむね11月下旬〜12月下旬 | 小雪・大雪・冬至 |

広告

霜月をどう味わうか、歴史の見方

霜月は、収穫の締めくくりと年迎えの準備が重なる、時間の“継ぎ目”の月です。神が出雲から帰り、社頭の神楽が賑わい、新穀が供えられて人と神の縁が結び直される。それを歳時の核として、太陽が極を打ち返す冬至、里に降りる霜、長夜の火と湯の神楽が取り巻きます。旧暦の名は季節語であると同時に、祭祀の構図を写す記憶装置でもあり、霜月という語を入口に、日本の時間感覚と信仰の構造が立体的に見えてきます。

霜月の挨拶文の例や意味

霜月は旧暦十一月で、霜が降りて冬が深まる時季を指します。現行文書では太陽暦の十一月中に用いるのが一般的で、歳末の多忙と寒冷をいたわる語が自然です。

たとえば「霜月の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」「霜月の折、朝夕の冷え込みもひとしおでございます。どうぞご自愛くださいませ」「霜月のみぎり、平素のご厚誼に厚く御礼申し上げます」などが整った用例です。

社寺や和文化の案内状では旧暦の趣を踏まえ「旧暦霜月の候」と明記して用いることもあります。いずれの場合も、季節語は本文の要件とつながる一言を添えると品位が増します。

「年末ご多忙のところ恐れ入りますが」「冬至を迎え、日脚も少しずつ伸びてまいります」などと続け、結びでは相手の健康と来る年の安寧を祈る表現で締めくくると、霜月らしい年納めの挨拶になります。

まとめ

旧暦は月と季節を調停する精緻な仕組みで、霜月はその中で「冬の到来」と「神の帰還」を象徴する月でした。語源は霜の月を本義としつつ、地域では神帰月・神楽月など多様な呼び名が息づきます。新嘗祭を中心に宮廷・社頭・民俗の行事が集約され、太陽の再生と神の再臨が重なる“節目の時間”を形づくります。年ごとに現代暦との対応は揺れますが、その揺らぎこそが、季節と祈りに寄り添って生きた日本人の暦観を伝えています。