旧暦の12月は「師走(しわす)」と呼ばれ、年の締めくくりと新年準備が重なる特別な月です。本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みと、現行の太陽暦とのずれ方を丁寧に整理します。そのうえで「師走」の語源(師が走る、年果つなどの説)や、冬至・大祓・煤払いといった年中行事との関係を解説し、歳末の時間意識を歴史的に読み解きます。

さらに、手紙の時候挨拶で用いる「師走の候」や「師走のお忙しいところ…」が、いつ・どんな場面で適切かを、旧暦運用と現代ビジネス文書それぞれの作法から具体的に示します。暦法・行事・言葉遣いを一体で理解できる実用的な解説です。

広告

旧暦とは、月と季節をつなぐ太陰太陽暦

日本の「旧暦」は月の満ち欠けで日付を進め、二十四節気と「閏月」で季節のずれを補正する太陰太陽暦です。各月は新月で始まり、29日または30日で終わります。季節の指標である中気(冬至・小寒など)が入らない月が生じた年は、その月を丸ごと「閏」として挿入し、農事や祭祀と季節感の一致を保ちました。したがって旧暦と現在の太陽暦は年ごとに対応が変わり、旧暦12月が必ずしも現在の12月と一致しないことが大切な前提になります。

| 観点 | 太陽暦(現在) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月の始まり | 月初は固定 | 新月が一日 |

| 一か月の長さ | 30・31日(2月は28/29日) | 29日または30日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気と閏月で調整 |

| 旧暦12月の実感 | 12月中~翌1月中にまたがることが多い | 年により幅がある |

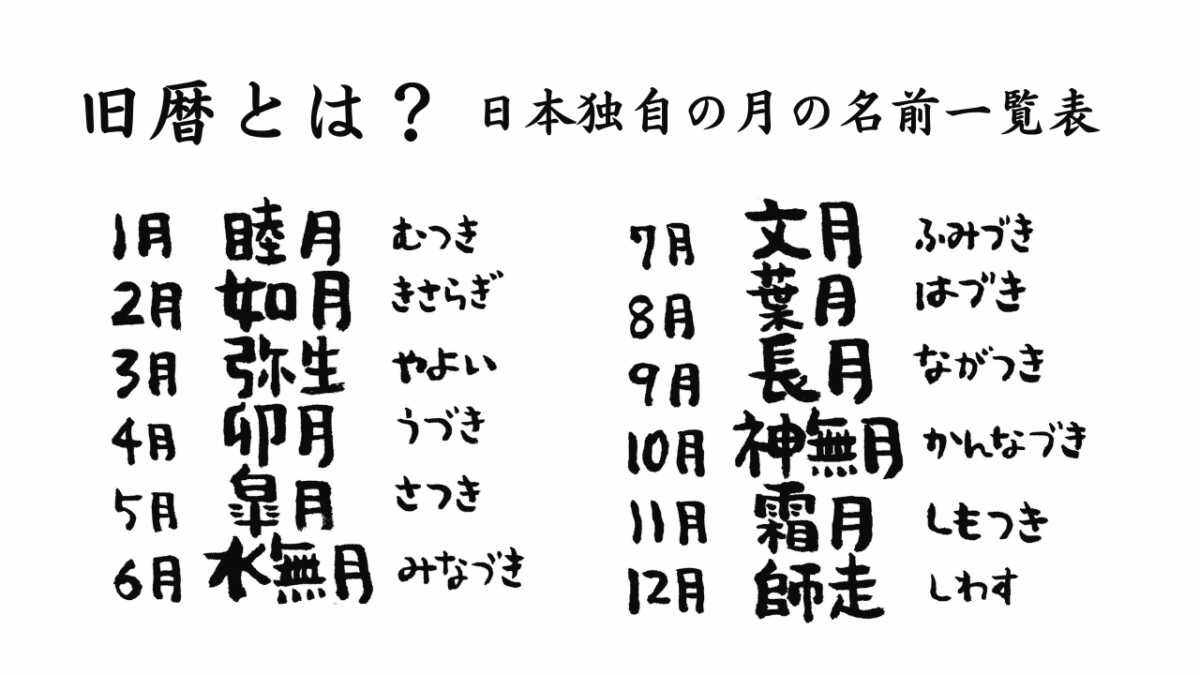

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

「師走(しわす)」という名の意味

もっとも広く知られる語源は「師が走る」で、年末に僧侶が各家で読経するために忙しく駆け回る姿を言い表したとする説です。ほかにも「年果つ(としはつ)」「為果つ(しはつ)」が音変化したとみる説、年の終わりに事が終わる月を指す古語に由来する説などが伝わります。いずれも年取りと新年準備が重なる月の切迫感を背景に持ち、歳末の慌ただしさを表す名として定着しました。

広告

師走が担う年中行事と時間意識

師走は一年の清算と更新が重なる月です。宮中や神社では年越しの大祓が行われ、穢れを祓って新年の神を迎える心身の備えを整えます。町や村では煤払いや注連縄づくり、歳の市での買い出し、年越しの支度が続き、家の内も外も「今年を締める」所作で満ちていきます。二十四節気では多くの年で「冬至」が入り、太陽が極から折り返す節目にあたります。古来、冬至は再生の象徴と受け取られ、新年の訪れと響き合う時間感覚が師走の景色を形づくってきました。

広告

旧暦の師走と今の暦の関係

旧暦12月は現在の暦でおおむね12月下旬から翌年1月下旬にかけて分布します。実務上は、その年の新月日と節気入りを確認するのが最も確実です。歴史資料を読むときは、「ここでいう師走は今の何月頃か」を常に意識し、年により一か月以上ずれることもある点に注意します。

| 項目 | おおよその現代暦での時期 | 主な節気(いずれかが入る) |

|---|---|---|

| 旧暦12月(師走) | 12月下旬~1月下旬 | 冬至・小寒(年により大雪にかかることも) |

広告

手紙の「師走の候」はいつ使う?

時候の挨拶は二つの運用があり、目的に応じて選ぶと自然です。現代のビジネス文書や学校・官公庁の往復では、実生活の感覚に合わせて 太陽暦の12月いっぱい を目安に「師走の候」を用いるのが一般的です。年内の歳末進行やご多忙をねぎらう文脈と相性がよく、「師走の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」「師走のお忙しいところ恐れ入りますが」といった書き出しが自然に収まります。

和文化を重んじる案内状や神社・和装業界など、旧暦の情趣を意識する場では、 旧暦12月相当の時期(多くは1月の上中旬) に「師走の候」を用いる考え方もあります。ただし一般の読者には違和感が出やすいため、旧暦運用である旨を書式や注記で補うと親切です。広く万人に伝える案内では、太陽暦基準を採り「歳末の候」「厳冬の候」「新春の候」など月替わりの語を選ぶと誤解がありません。

| 用途 | 推奨する使い方 | 具体例 |

|---|---|---|

| 現代ビジネス・学校 | 太陽暦12月中に使用 | 「師走の候、貴社ますますご清栄のことと…」 |

| 文化行事・神社関係 | 旧暦運用の場合に限り、旧暦12月相当期に使用 | 「旧暦師走の候、厳寒の折…」と注記や体裁で示す |

| 年明け1月の一般文書 | 「新春の候」「厳寒の候」などに置換 | 季節感の齟齬を避ける |

広告

歴史資料の「師走」をどう読むか

平安~江戸期の日記・公家武家記録、社寺縁起に現れる「師走」は原則として旧暦表示です。たとえば「師走二十日」の記述は、現代の12月20日とは限らず、年によっては翌年1月下旬に当たります。研究書や翻刻には対応表が付くことが多いので、原本年次の朔望と節気表を参照し、祭礼・気候の記述と付き合わせて時期感を確かめると読み違いを防げます。

広告

まとめ

師走は年の最後を締め、新年の神を迎えるために世界を整える月です。語源は「師が走る」に象徴される歳末の忙しさを伝え、冬至や大祓、煤払いといった行事が人と社会を更新へ導きます。手紙の「師走の候」は、現代では太陽暦の12月に用いるのが基本で、旧暦の趣を活かす場では運用の意図を明示すれば上品に響きます。暦法の違いを踏まえて読むことで、師走という言葉が持つ時間文化の厚みがいっそう鮮やかに見えてきます。