旧暦1月は「睦月(むつき)」と呼ばれ、新年を祝う宴や年始回りで人々がむつび合う月と理解されてきました。本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みと現行暦とのずれを整理し、睦月という名称の語源や表記の由来を丁寧に解説します。

つづいて、歳旦祭・元始祭などの年中行事や立春との関係を押さえ、なぜ「睦月」が人名として選ばれるのか、さらに日本海軍の駆逐艦名(睦月型)に採用された背景まで、歴史的文脈と象徴性から読み解きます。旧暦と日本文化の接点を実例で学べる実用的なガイドです。

広告

旧暦とは?月齢で進む暦

日本の「旧暦」は、月の満ち欠け(朔望)で各月を数える太陰太陽暦です。新月が毎月の一日となり、各月は29日または30日で終わります。季節とのずれは二十四節気と閏月の挿入で調整しました。

このため旧暦の1月は現行の太陽暦1月と必ずしも一致せず、しばしば 概ね1月下旬から2月下旬 にかけて配されます。史料を読む際は、その年の新月日と節気の入り(立春・雨水など)を確認するのが基本です。

| 観点 | 太陽暦(現行) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月のはじまり | 毎月1日固定 | 新月=一日 |

| 月の長さ | 30・31日(2月は28/29) | 29日または30日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気+閏月 |

| 旧暦1月の実感 | 1/1〜1/31 | 年により1月下旬〜2月下旬に分布 |

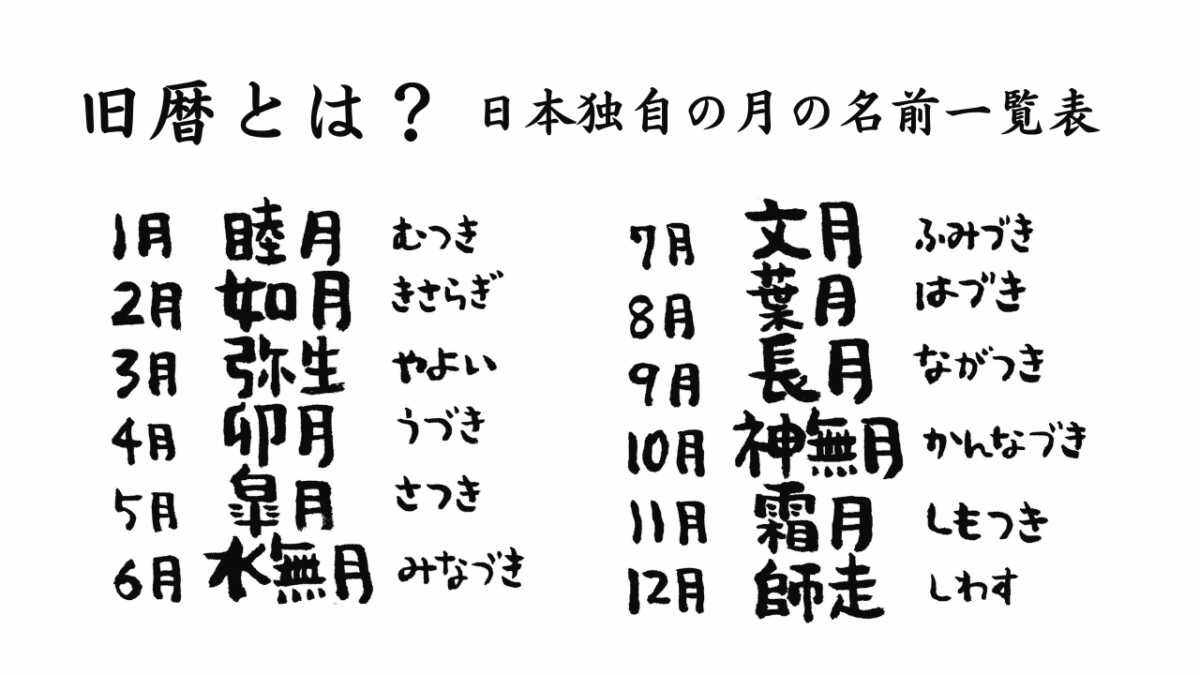

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

睦月(むつき)の語源と表記

もっとも広く知られる説明は、「親族や隣人がむつ(睦)び合う月」 という語源です。

「睦ましい(むつまじい)」とは、間柄が親密で仲が良い様子を意味します。

新年を祝う宴や年始回り、歳旦の儀礼が集中する時期の社会的な近接性を言い表します。これに対し、「元つ月(はじめの月)」 が音変化して「むつき」になったとする説、「餅(もち)月→もちつき→むつき」 と結びつける説も古くから唱えられてきました。いずれにしても、睦月の「睦」は後世の当て字で、年の初めと人の交わりを重ねた月名として理解できます。

広告

旧暦1月に重なる年中行事と節気

宮中・神社では 歳旦祭(1月1日) や 元始祭(1月3日) が行われ、家々では年始の挨拶、若菜を祝う人日の節供(七草)が続きます。

旧暦1月には多くの年で 立春 が入り、冬から春への「気の改まり」が暦上でも示されます。旧暦運用の地域行事では、立春前後の初詣・初市・初午などが新年のはじまり感覚をさらに強めます。

広告

なぜ「睦月」は人名に用いられるのか

古来の月名は、季語としての雅さと意味の吉祥性から 人名(名乗り) に転用されてきました。睦月は「睦び=仲むつまじさ」「初春の清新さ」のイメージを同時に帯び、人と和し、円満に生きる願いをこめやすいのが大きな理由です。

読みは「むつき」のほか、表記を工夫して「睦」「睦希」「睦貴」など多様に当てられます。同系列で、弥生・やよい(3月)、皐月・さつき(5月)、文月・ふみつき(7月)などの旧月名も人名として広く親しまれてきました。

広告

海軍の駆逐艦「睦月」命名の背景

日本海軍では艦種ごとに命名規則があり、駆逐艦は気象・自然現象・月名等 を採る慣行がありました。

第一次世界大戦後に建造された 「睦月型」 は、その先頭艦が 「睦月」 と命名されたことで級名にもなりました。新年の月名は 「はじまり」「更始」「吉祥」 を象徴し、艦名として縁起が良いと受け取られたためです。

月名は同級の「如月」「弥生」「卯月」へも連なり、連番的・詩的な統一感を与えています。なお、睦月は1920年代に就役し太平洋戦争期に行動、のちに戦没しています(本記事では艦歴の細目には踏み込みませんが、命名の趣旨として月名=端緒・瑞祥が重視された点が要諦です)。

広告

旧暦と現行暦の「睦月」対応の目安

実務・史料読解での見取り図として、旧暦1月の現在暦へのおおよその重なりを示します。年次ごとに差があるため、正確な対照は当年の朔日と節気で確認してください。

| 旧暦の月 | 現在暦での目安 | その月に入りやすい節気 |

|---|---|---|

| 睦月(1月) | 1月下旬〜2月下旬 | 小寒末〜大寒、立春、雨水のいずれか |

広告

睦月という言葉が運ぶイメージ

睦月は、「年の初めに人がむつび合う」 という社会的時間と、「立春へ向かう更新」 という自然の時間が重なる月名です。人名では円満・協調・はじまりの吉意を担い、艦名では連続する月名群の起点としての象徴性を帯びました。

旧暦の理解を添えて読むことで、睦月という古名に宿る日本人の時間感覚、人の交わりと季節の転換を一つに感じ取る感性が立ち上がってきます。

広告

まとめ

旧暦は月齢で進む暦、睦月はその第一月として 「はじまり」と「睦(むつ)び」 を象徴します。新年の祭祀や立春の節気が重なり、社会も自然も更新へと向かう合図が多い月です。人名としては円満と出発の願いを込めやすく、海軍の艦名としては瑞祥と連続性の象徴として選ばれました。旧暦と現行暦のずれを意識して史料や行事を読み直せば、睦月という語が持つ厚みと広がりが、より鮮やかに見えてきます。