旧暦2月は「如月(きさらぎ)」と呼ばれ、厳しい余寒の中で春の気が満ちてくる端境の月です。

本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みと現行の太陽暦とのずれを整理し、如月の語源(「衣更着」「気更来」など)や漢字表記の背景をわかりやすく解説します。続いて、雨水・啓蟄や祈年祭など旧暦2月に重なる行事をたどり、なぜ「如月」という語が人名・苗字・創作キャラクター名に選ばれてきたのかを、語感・吉祥性・物語性の観点から読み解きます。

時候の挨拶としての使い方や、旧暦と現行暦の対応の目安も紹介します。

広告

旧暦とは?月齢で進む太陰太陽暦のしくみ

日本の旧暦は、月の満ち欠け(朔望)で日付を数え、二十四節気と閏月で季節のずれを調整する太陰太陽暦です。各月は新月が一日となり、29日または30日で終わります。季節の基準である中気(雨水・春分など)が入らない月が生じる年は、その月を「閏月」として挿入し、農事や祭祀の季節感を保ってきました。

このため旧暦2月は現行の太陽暦2月と一致せず、多くの年で概ね2月下旬〜3月下旬に相当します。史料を読む際は、その年の新月と節気の入りを確認するのが基本です。

| 観点 | 太陽暦(現在) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月の開始 | 毎月1日固定 | 新月=一日 |

| 月の長さ | 28/29〜31日 | 29日または30日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気+閏月 |

| 旧暦2月の体感 | 2/1〜2/28(29) | 年により2月下旬〜3月下旬 |

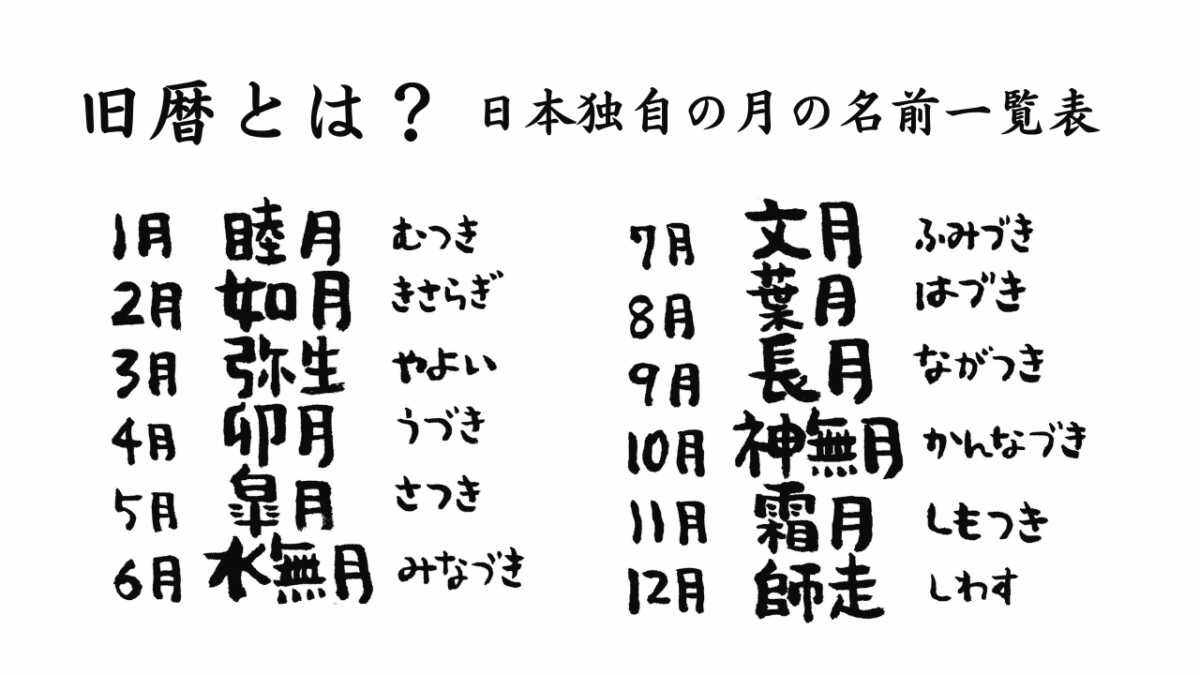

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

「如月(きさらぎ)」の語源と表記

「如月」は古来いくつかの語源説が伝わります。もっとも知られるのは「衣更着(きさらぎ)」説で、なお寒く衣を重ねる月を指すと説明されます。

これに対し、「気更来(きさらぎ)」説は、立春を経て陽気が改まり気が更に来る月と解します。

ほかにも「生更(きさら)る月」や「如(なぞら)う月」の説があり、いずれも冬から春へ移り変わる境目の感覚を映します。

漢字表記の「如」は中国暦名の借用で、日本では音に意味を付与して「衣更着」等の民間語源が広く親しまれてきました。

広告

旧暦2月に重なる行事と節気

旧暦2月には多くの年で雨水と啓蟄が入り、雪解け・土の気配・虫の目覚めなど、春への移行が暦上でも示されます。

社頭では祈年祭が行われ、田の神を迎えてその年の豊穣を祈る所作が始まります。庶民生活でも、初午・彼岸の入りへ向かう支度が強まり、旧正月文化圏では春節後の「春立ち」の感覚がなお続きます。すなわち如月は、寒さを忍びつつ、春の兆しを確かめる端境の月として位置づけられます。

広告

如月という名が持つイメージと言霊

如月は、寒気に重ね着する慎みと、芽吹きへと向かう張りつめた明るさの双方を帯びます。

語音「き・さ・ら・ぎ」は清音中心で軽やかに響き、文字としての「如」も端正で、凛とした上品さが強いのが特色です。この二面性が後世の文学・書簡・芸能に好まれ、季語としても「如月」は残雪・春寒・東風と親和しやすい月名として定着しました。

日本の文化や言霊的に見る怪談「きさらぎ駅」

日本の怪談「きさらぎ駅」は、実在しない駅名を掲げた境界の物語として語られます。

旧暦二月=如月は「衣更着」「気更来」とも解され、寒さに身を重ねつつ春の気が満ち始める端境の月です。季節の転換や生と死・此岸と彼岸のあわいを象徴する語感が、迷い込む駅という設定と共鳴します。言霊の観点では、「き・さ・ら・ぎ」の清音が軽やかに続きながら語尾が沈むリズムを持ち、静かな不穏さを残します。駅は近代の聖域である“線路と時刻”の秩序を司る場で、そこが名づけの力で曖昧化すると、現実の座標がほどけやすい。

つまり「きさらぎ駅」は、季節の更新と名の響きが作るズレを媒介に、日常の裏側へ滑り込む日本的怪異の様式を体現しているのです。

広告

なぜ「如月」は人名や苗字、キャラ名に用いられるのか

月名は季節感と吉祥性を兼ねるため、名乗りに転用されやすい語彙です。なかでも如月が好まれる理由は三つあります。

第一に、「衣更着=備えを重ね、時を待つ」という意味から、慎み・節度・成長を願うメッセージを込めやすいこと。

第二に、語感の端麗さと漢字の端正さが、現代的な名前・苗字・創作上のキャラクター名に適合すること。

第三に、旧月名による連続的な世界観(睦月・如月・弥生…)を作りやすく、作品やブランドでシリーズ感を演出できることです。

現代の創作では「如月」を姓に、季節や性格のモチーフを名に配して、静謐・清廉・芯の強さなどの人物像を示唆する用例が多く見られます。

広告

手紙の時候挨拶としての「如月の候」

現代のビジネス文書や公的文書では、太陽暦の2月中に「如月の候」「向春の候」「余寒の候」などを用いるのが一般的です。

和文化・神社関係など旧暦情趣を重んじる場合には、旧暦2月相当期(多くは3月上中旬)に用いる選択もありますが、読み手に誤解が生じないよう書式や注で意図を明示すると親切です。

いずれの場合も、余寒見舞い・合格祈念・年度末準備など本文の目的に寄り添う一言を添えると、如月の備えと芽吹きのニュアンスが自然に伝わります。

| 用途 | 推奨基準 | 具体例 |

|---|---|---|

| 一般・ビジネス | 太陽暦2月 | 「如月の候、皆様ますますご清祥のことと…」 |

| 文化・社寺 | 旧暦運用を明示 | 「旧暦如月の候、春寒なお厳しき折…」 |

広告

現行暦と旧暦の「如月」対応の目安

実務・史料読解の見取り図として、おおよその重なりを示します。正確な対照は当年の朔日と節気でご確認ください。

| 旧暦の月 | 現在暦での目安 | 入りやすい節気 |

|---|---|---|

| 如月(2月) | 2月下旬〜3月下旬 | 雨水・啓蟄 |

広告

まとめ

旧暦2月「如月」は、重ね着する慎み(衣更着)と、春の気が更に来る(気更来)という二つの相貌をあわせ持つ月名です。祈年祭や雨水・啓蟄と重なり、自然と社会の芽吹き前夜をつかさどります。端麗な語感と吉意を帯びることから、人名・苗字・キャラ名に広く用いられ、連続する旧月名の世界観づくりにも適しています。旧暦のずれを意識しつつ、書簡の時候語や史料読解に活かせば、如月という古名に宿る日本人の時間感覚がいっそう鮮やかに見えてきます。