旧暦4月は「卯月(うずき)」と呼ばれ、卯の花が咲き誇る景色や田植え支度が始まる初夏の息吹を名に宿します。

本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みと現行暦とのずれを整理し、卯月の語源(「卯の花月」説・「植月」説)や漢字表記の背景をわかりやすく解説します。続いて、立夏・小満と重なる季節感、御田植祭などの行事、手紙の「卯月の候」の使い方を取り上げます。さらに、なぜ「卯月」という語がキャラクター名・姓名に選ばれてきたのかを、語感・連想(兎=跳躍・機敏)・シリーズ性(旧月名の並列)から分析し、具体例とともに人物像のイメージまで示します。

広告

旧暦とは?月齢で進み、節気で季節を調える暦

日本の旧暦は、月の満ち欠け(朔望)で各月を数える太陰太陽暦です。新月が一日となり、各月は二十九日または三十日で終わります。季節とのずれは二十四節気と閏月の挿入で調整しました。このため旧暦と現在の太陽暦は年ごとに対応が変わり、旧暦四月は概ね現在の四月下旬〜五月下旬にまたがります。史料を読む際は、その年の新月日と節気入り(立夏・小満など)を必ず確認すると誤解がありません。

| 観点 | 太陽暦(現在) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月の始まり | 毎月一日固定 | 新月=一日 |

| 月の長さ | 30・31日(2月は28/29) | 29日または30日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気+閏月 |

| 旧暦四月の体感 | 4月全体 | 多くは4月下旬〜5月下旬 |

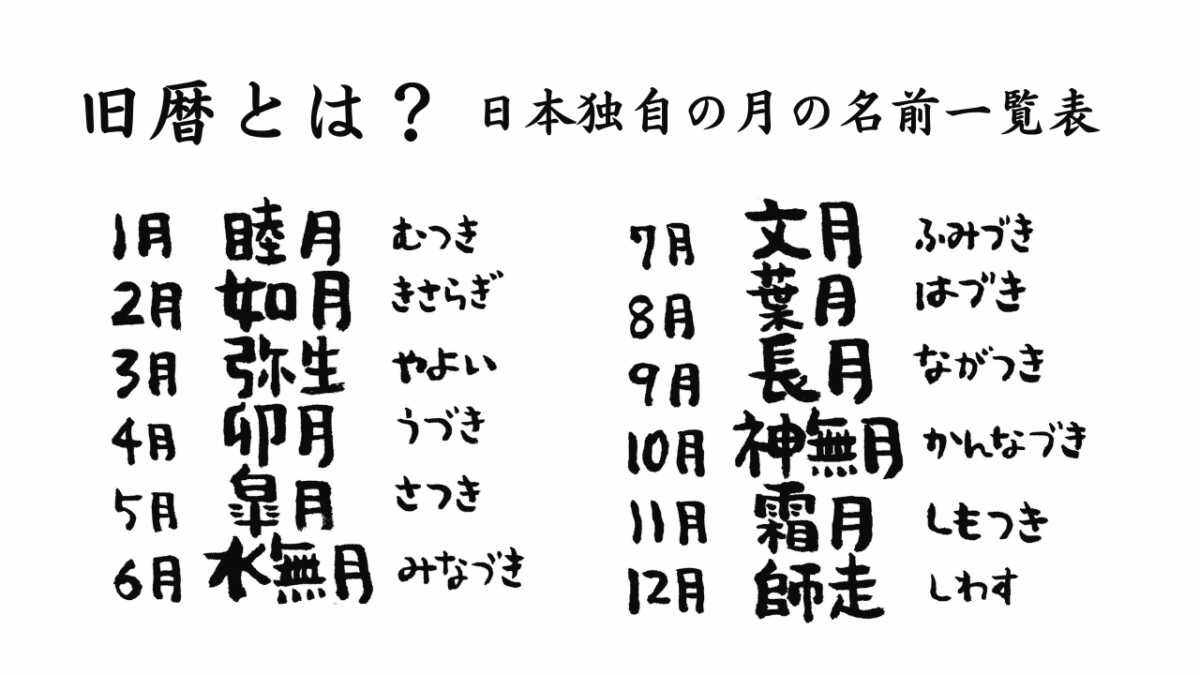

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

「卯月(うずき)」の語源と表記

卯月の由来には複数の説があります。広く知られるのは「卯の花(うのはな=ウツギ)が盛んに咲く月」とする説で、白い花が里を彩る初夏の景色にちなみます。もう一つ有力なのが「植月(うゑづき)」が音変化した説で、苗代づくりから田植え支度が本格化する時期を表します。漢字の「卯」は十二支の一つですが、旧暦四月が十二支の卯月に当たるという意味ではなく、日本では音や季節感に合わせて「卯」の字をあてたと理解すると自然です。結果として、卯月は花の盛りと田の始動という二つの季節意識を一語に重ねています。

広告

旧暦四月に重なる節気と年中行事

旧暦四月には多くの年で立夏と小満のいずれか(しばしば両方)が入り、暦の上で夏が始まります。農事では苗代の管理から田植えの準備へ移り、社寺では御田植祭や風雨順調を祈る祭が各地で営まれます。里では卯の花が咲き、端午の節供(旧暦五月)の前段として初夏の空気が満ちていきます。卯月という名は、芽吹きから働きへと移る季節のテンポをよく伝えています。

広告

手紙の時候挨拶としての「卯月の候」

現代の文書実務では、太陽暦の四月に「卯月の候」「春暖の候」などを用いるのが一般的です。和文化や神社関係など旧暦の情趣を重んじる場では、旧暦四月相当期(多くは五月)に「卯月の候」を用いることもありますが、その場合は旧暦運用である旨を体裁や注で示すと親切です。卯月は入学・入社から一歩進んで、新生活が動き出した空気を添える時候語としてよく響きます。

広告

なぜ「卯月」はキャラクター名に選ばれるのか

卯月には三つの強いイメージが重なります。第一に、春から初夏への明るさと清新さです。花の盛りと新緑の色を想起させ、前向きな性格像と相性が良い語です。第二に、語感のやわらかさです。「う・づ・き」という音の丸みと、漢字「卯」の簡潔な形は、可憐さや素直さを帯びやすく、姓・名どちらにも収まりがよい特徴があります。第三に、十二支の「卯(=兎)」との連想が働くため、跳躍・機敏・愛らしさといったモチーフを付与しやすい点です(語源として十二支が直結するわけではありませんが、創作では意図的に重ねられます)。

広告

代表的なキャラクター名の例と連想される像

作品世界での周知度が高い用例を挙げ、卯月という名が読者に与える印象を整理します。

| 例 | 作品・領域 | 名から連想されやすい像 |

|---|---|---|

| 島村卯月 | 『アイドルマスター シンデレラガールズ』 | 明朗・努力・素直さ。春の光のような前向きさと粘り強さ |

| 卯月新 | 『ツキウタ。THE ANIMATION』など | 四月担当の象徴性。清潔感と柔らかさ、始まりのモチーフ |

| 卯月コウ | VTuber(にじさんじ) | 軽快・跳躍感。兎モチーフの遊びやすさと親近感 |

いずれも、始動する季節、軽やかな上昇といった卯月の語感を人物造形の土台に据えています。シリーズで旧月名(睦月・如月・弥生・卯月…)を並べると、世界観に連続性を与えられる点も創作で好まれる理由です。

広告

旧暦と現行暦の「卯月」対応の目安

年ごとの差はありますが、実務・史料読解での見取り図として示します。正確な対照には当年の朔日と節気入りをご確認ください。

| 旧暦の月 | 現在暦での目安 | 入りやすい節気 |

|---|---|---|

| 卯月(4月) | 4月下旬〜5月下旬 | 立夏・小満 |

広告

まとめ

卯月は、卯の花の盛りや田植え準備の季節に由来し、清新さと活動性をあわせ持つ月名です。

旧暦四月は立夏・小満と重なり、自然も社会も本格始動へと踏み出します。キャラクター名や姓・名に用いられる際は、明るさ・素直さ・跳躍感といったプラスのイメージを一語で喚起でき、シリーズ化にも適しています。旧暦との対応を意識して使い分ければ、卯月という語が持つ季節の厚みと物語性を、歴史と創作の双方で生かすことができます。