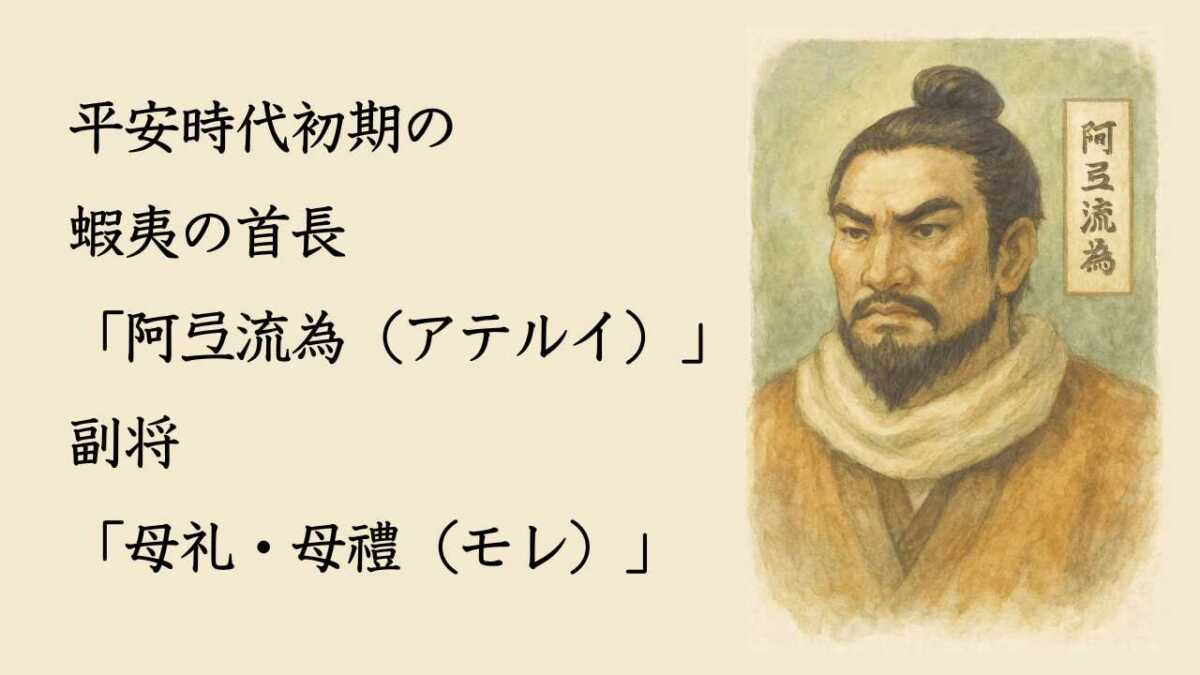

蝦夷(えみし)の首長として知られる阿弖流為(アテルイ)と、その副将であった母礼・母禮(モレ)は、奈良時代から平安時代初期にかけて大和朝廷に抵抗した指導者です。彼らは東北の蝦夷をまとめ上げ、巣伏の戦いでは朝廷軍に大勝するなど優れた戦術で名を残しました。しかし最終的には降伏し、坂上田村麻呂の助命嘆願も退けられて処刑されます。阿弖流為と母礼の生涯は、蝦夷が守ろうとした文化と生活、そして大和勢力との衝突の歴史を象徴しています。本記事では、蝦夷の社会背景から二人の戦いと最期までを詳しく解説します。

広告

蝦夷と大和政権の対立の背景

蝦夷は東北地方を中心に居住していた人々で、弥生時代に稲作文化が広がる中でも縄文的な狩猟・漁労や交易を重視した独自の文化を維持していました。

大和政権は列島統一を進める中で蝦夷を服属させようとしましたが、彼らは同化を拒み、たびたび戦闘が起こりました。奈良時代から平安時代初期にかけて、蝦夷の勢力は強固で、中央軍を苦しめ続けました。その中心人物として登場するのが首長の阿弖流為と、副将として戦った母礼(母禮)です。

広告

阿弖流為と母礼が率いた蝦夷軍

阿弖流為は胆沢地方(現在の岩手県南部)を拠点とした蝦夷の有力首長で、母礼はその副将格として行動を共にしました。彼らは大和朝廷に従わず、蝦夷の共同体をまとめて軍事的な抵抗を展開しました。特に789年の巣伏の戦いでは、紀古佐美が率いる大和朝廷の大軍を迎え撃ち、川や地形を利用した戦術で壊滅的な打撃を与えました。記録によれば朝廷軍は1000人以上の戦死者を出し、阿弖流為と母礼の軍事的才覚が際立つ戦いとなりました。

広告

蝦夷の体制と彼らが守ろうとしたもの

蝦夷社会は大和の律令制国家とは異なり、首長が共同体をまとめる形で成り立っていました。狩猟・漁労・焼畑農耕など自然と密接した生活様式を守り、独自の信仰や祭祀を継承していました。阿弖流為と母礼は、こうした蝦夷の文化と生活を外敵から守るために戦った指導者でした。彼らにとって大和朝廷の支配は単なる政治的服属ではなく、文化や生活基盤の喪失を意味していたのです。

広告

阿弖流為と母礼の降伏

801年、坂上田村麻呂が大軍を率いて蝦夷討伐に乗り出すと、阿弖流為と母礼(母禮)は次第に追い詰められました。最終的に二人は500人余りの仲間とともに投降します。田村麻呂はその勇敢さと統率力を高く評価し、助命を願い出ましたが、都の貴族層はこれを拒否しました。阿弖流為と母礼は平安京に連行され、同年に処刑されたと記録されています。

広告

阿弖流為と母礼の死が残したもの

二人の処刑は、蝦夷の大規模な抵抗の終焉を意味しました。以後、東北には胆沢城や志波城が築かれ、大和朝廷の支配体制が強化されます。しかし、阿弖流為と母礼は単なる「反逆者」ではなく、蝦夷の文化と誇りを守ろうとした指導者として後世に語り継がれました。今日、岩手県や宮城県には彼らを慰霊する碑や伝承が残り、地域のアイデンティティの一部として大切にされています。

広告

阿弖流為と母礼をめぐる歴史の流れ

| 年代 | 和暦 | 出来事 |

|---|---|---|

| 774年 | 宝亀5年 | 蝦夷の蜂起が起こり、大和朝廷の拠点・多賀城が襲撃される。 |

| 780年 | 宝亀11年 | 伊治城焼き討ち。蝦夷の反乱が激化。 |

| 789年 | 延暦8年 | 巣伏の戦い。阿弖流為と母礼が朝廷軍に大勝し、約1000人を討ち取る。 |

| 797年 | 延暦16年 | 坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命され、東北経営の中心となる。 |

| 801年 | 延暦20年 | 阿弖流為と母礼が降伏し、平安京で処刑される。蝦夷の大規模な抵抗が終息。 |

| 802年 | 延暦21年 | 胆沢城が築かれ、朝廷の東北支配が強化される。 |

広告

まとめ

阿弖流為と母礼は、蝦夷社会をまとめ上げ、大和朝廷に徹底抗戦した首長と副将でした。彼らの戦いは敗北に終わり、処刑という悲劇を迎えましたが、その姿は後世に「勇敢な蝦夷の象徴」として記憶されています。彼らが守ろうとしたものは単なる領土ではなく、蝦夷の文化と生活そのものであり、その意義は現代でも失われていません。