「郷に入っては郷に従え」ということわざは、日本人の間では当たり前のように理解されてきた価値観ですが、グローバル化が進む現代では、その考え方に対する異論や違和感も見受けられるようになっています。他国における類似表現や、それぞれの文化における捉え方を見ていくと、共通点もあれば相違点も存在します。本記事では、「郷に入っては郷に従え」の意味や由来を丁寧に解説しながら、英語・中国語・韓国語での表現との比較や、海外における反応、そして現代におけるこのことわざの是非について考察していきます。

広告

郷に入っては郷に従えの意味

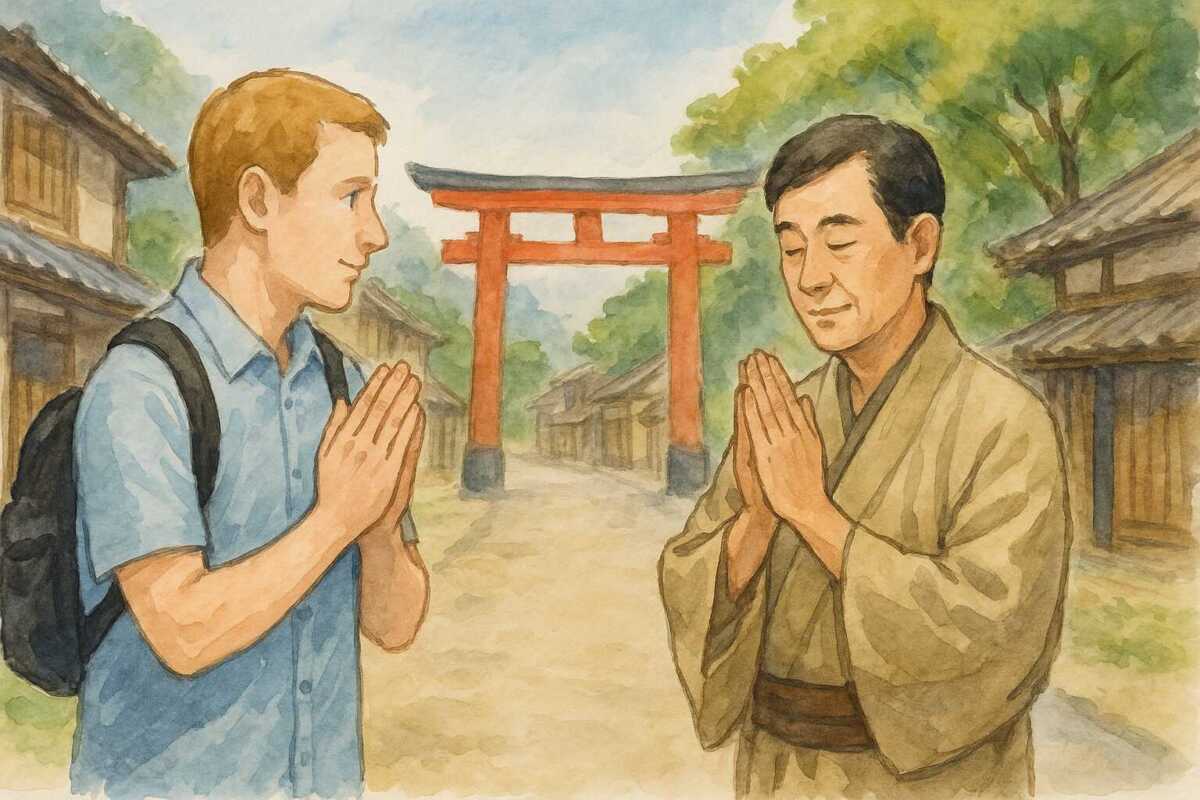

「郷に入っては郷に従え」ということわざは、ある土地や共同体に入ったら、その土地の習慣やルールに従うべきだという意味です。

異なる文化や価値観を持つ人々が共存する上で大切な態度を表しており、長い歴史の中で日本人が築いてきた「調和」や「和」を尊ぶ精神にも深く関わっています。

広告

郷に入っては郷に従えの読み方

このことわざは「ごうにいってはごうにしたがえ」と読みます。「郷(ごう)」は地域や村を意味し、「入っては」は「その中に入ったならば」、「従え」は「従うべきだ」という意味を持ちます。

広告

郷に入っては郷に従えの意味の由来

この表現の起源は、中国の古典「礼記」などに見られる「郷に従う」という思想に由来するとされ、日本では平安時代にはすでに似た思想が貴族社会や武家社会に根付きました。外から来た者が自分の価値観を押し通すのではなく、その地の風習に合わせることは、摩擦を避けるための知恵でもありました。

広告

郷に入っては郷に従えという言葉は英語にあるか

英語には「When in Rome, do as the Romans do(ローマではローマ人のようにせよ)」という非常に近い意味のことわざがあります。これは旅行者や移民などが異文化の中で適応する際の心構えとして用いられ、日本の「郷に入っては郷に従え」と同様に、尊重や柔軟性の重要性を説いています。

広告

郷に入っては郷に従えという言葉は中国語にあるか

中国語にも類似の表現があります。「入乡随俗(rù xiāng suí sú)」という成句がそれで、「郷に入ってはその風俗に従え」という意味を持ちます。儒教文化の影響もあり、中国においても地域の風習や伝統を尊重する姿勢が重んじられてきました。

広告

郷に入っては郷に従えという言葉は韓国語にあるか

韓国語では「그 나라에 가면 그 나라 법을 따라야 한다(その国に行けばその国の法に従うべきだ)」という表現があります。これは日本のことわざと非常に似ており、文化や習慣の違いを受け入れ、適応することの重要性を説いています。

広告

郷に入っては郷に従えという考え方についての海外の反応

近年、グローバル化が進む中で、「郷に入っては郷に従え」という考え方に対する各国の反応もさまざまです。

| 国・地域 | 反応の傾向 | 具体例 |

|---|---|---|

| アメリカ | 個人の自由を重視する一方で、公共の場では現地文化への配慮が求められる | 宗教行事や言語への配慮が評価される |

| フランス | 自国文化への誇りが強く、フランス語の使用を求める姿勢が顕著 | 公共機関でのイスラム系女性のヴェール着用を制限 |

| ドイツ | 社会秩序を重視し、移民への適応を求める政策が多い | 難民受け入れと同時にドイツ語教育や文化理解を義務化 |

| 中国 | 自国文化の尊重を強く求めるが、国際的には柔軟さも見せる | 外国企業に中国文化・政治への配慮を求める |

| 日本 | 本来は「郷に従う」文化だが、現在はその指摘すら避けられがち | 観光地や神社でのマナー違反に注意がしづらくなっている |

広告

郷に入っては郷に従えはおかしい、間違いなのか

一部では「郷に従うべき」という考え方を「同調圧力」として批判する声もあります。しかしそれは、本来の意味を履き違えた見方とも言えます。このことわざが示すのは「従わなければならない」という強制ではなく、「敬意を持って相手の文化を尊重する」という姿勢です。相手の土地で生活するのであれば、その文化に寄り添うことはむしろ共生への第一歩であり、文化摩擦を避けるための智慧でもあります。

郷に入っては郷に従えということわざは海外に通用するのか

このことわざの精神は、国や言語を問わず広く理解されるものです。世界各国に似たような表現があることからも分かる通り、「その土地のルールに配慮する」という価値観は普遍的なものです。むしろ現代においては、多文化共生を実現するうえでますます重要な考え方と言えるでしょう。ただし、現代の国際社会では「尊重」と「同調」のバランスが求められます。従うことが文化の否定にならないよう、相互理解の姿勢が前提であることが大切です。