お盆は先祖の霊を迎え、感謝と供養を捧げる日本の大切な年中行事です。期間は地域や暦によって異なり、一般的には8月13日から16日までが主流ですが、旧暦に合わせる地域もあります。迎え火や送り火、盆提灯、きゅうりやなすの精霊馬などの風習には、先祖との再会や自然への感謝が込められています。本記事では、お盆の期間の由来と、現代に受け継がれる風習の意味を歴史的・文化的背景から詳しく解説します。

広告

お盆の期間とその由来

お盆は、祖先の霊を迎え、供養するための日本の伝統行事であり、多くの地域では毎年八月十三日から十六日までの四日間を指します。地域によっては、1日ほど前後する場合もあります。

一方で、東京や一部の地域では七月十三日から十六日まで行う「新盆(しんぼん)」を採用している場合もあります。

この時期の設定は、旧暦七月十五日に行われていた盂蘭盆会(うらぼんえ)が基になっています。盂蘭盆会は古代インドの仏教行事であり、中国を経て日本に伝わりました。日本では仏教儀礼と古来の祖霊信仰が結びつき、夏の一定期間に先祖の霊が家に戻るという考え方が形成されました。

広告

お盆の始まりと終わりの意味

お盆の初日である十三日は「迎え盆」と呼ばれ、家の前や墓地で迎え火を焚き、先祖の霊が迷わず帰って来られるようにします。この迎え火は、古代からの火を用いた祓いと道標の習俗が融合したものであり、日本神話に見られる「火による清め」の信仰とも共鳴します。

十六日の「送り盆」では送り火を焚き、再びあの世へと霊をお送りします。この送りの火には、霊を安全に導くと同時に、現世と常世の境界を閉じる意味も込められています。

広告

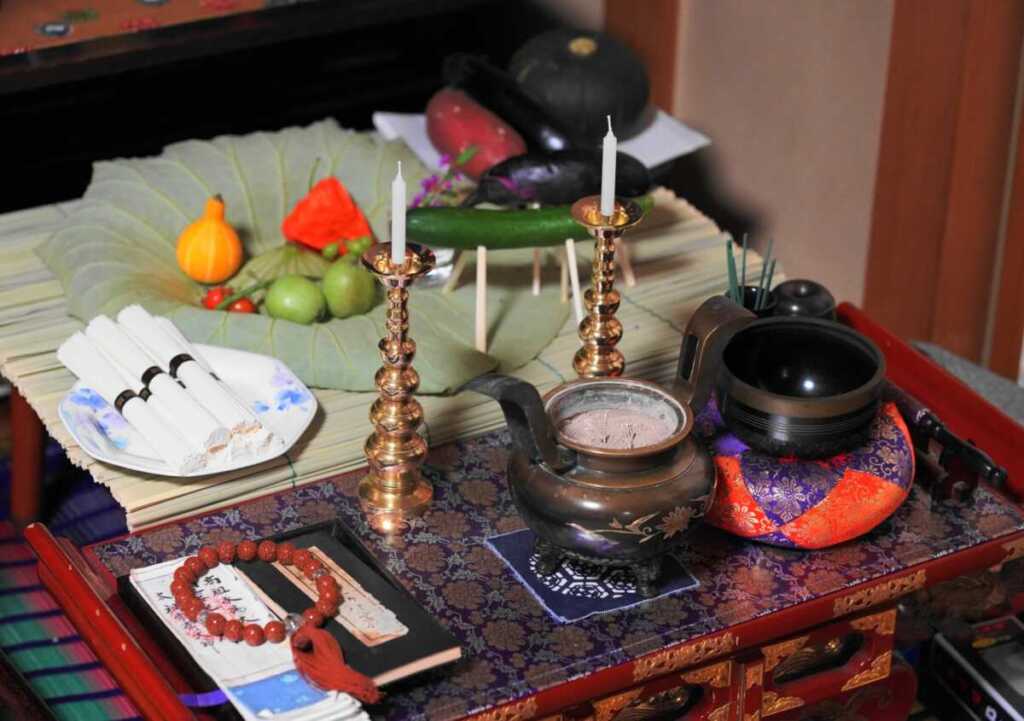

お盆の仏壇の飾り方

お盆の仏壇の飾り方は、先祖の霊を迎え、もてなすための大切な準備です。一般的には、8月13日の迎え盆に合わせて飾り付けを整えます。まず仏壇を清掃し、位牌を中央に置き、花立には季節の花を飾ります。左右に蝋燭立てと香炉を配置し、線香を焚けるようにします。お供え物には、精進料理のほか果物や菓子、故人の好物を用意します。精霊棚(しょうりょうだな)を仏壇前に設け、きゅうりやなすの精霊馬を置くことも多く、これは先祖があの世とこの世を行き来する乗り物を表します。迎え火を焚いて先祖を招き、期間中は灯明や盆提灯を絶やさず灯すことで道しるべとします。送り盆には再び灯明を灯し、感謝の気持ちを込めて送り火を焚きます。こうした飾り方は、宗派や地域、家庭によって細部が異なりますが、共通して「先祖を敬い、感謝を伝える場」としての意味が込められています。

広告

盆提灯の歴史的意味

盆提灯は、お盆期間中に先祖の霊が迷わず家に戻れるよう灯される明かりです。室町時代から広まったとされ、その形や装飾は時代と地域によって変化してきました。明かりを灯す行為は、日本神話における天照大御神の「岩戸開き」の場面に通じる象徴性を持ち、闇を祓い清めるとともに、霊を迎える温かさを表現します。新盆には白い提灯を用いて清浄を示し、翌年からは絵柄や家紋を入れた提灯を飾るのが一般的です。

広告

お供え物に込められた文化的背景

お盆のお供えは、地域や宗派によって異なるものの、精霊馬(きゅうりの馬やなすの牛)が広く知られています。これは祖先の霊が馬に乗って早く帰り、牛に乗ってゆっくり戻るという民間信仰に基づきます。

野菜や果物、団子などのお供えは、収穫の恵みを感謝と共に捧げる行為であり、古代の稲作儀礼に由来すると考えられます。また、供物を通じて祖霊と現世の人々が「食」を共有するという発想は、古事記や日本書紀に見られる神饌(しんせん)の習慣とも通じています。

お盆の精霊馬(きゅうりの馬やなすの牛)の豆知識

お盆に供えられるきゅうりの馬となすの牛は、先祖の霊を迎え送りするための乗り物を象ったものです。きゅうりは足の速い馬に見立てられ、霊が少しでも早くこの世に戻れるよう願いを込めます。一方、なすは歩みの遅い牛に見立てられ、先祖があの世へゆっくりと帰り、名残を惜しみながら見送る意味が込められています。この風習は江戸時代に広まり、精霊馬(しょうりょううま)と呼ばれます。農作物を使うのは収穫感謝や自然信仰の表れでもあり、現代でも多くの家庭で受け継がれています。

広告

お盆に行う行事とその意味

お盆の期間中、多くの家庭では仏壇を清め、先祖の霊を迎えるための準備を行います。墓参りでは花や線香を供え、清水で墓石を清めます。これらは単なる儀礼ではなく、祖先とのつながりを確認し、家族や地域の絆を深める時間です。寺院で営まれる盂蘭盆会の法要は、釈迦の弟子目連尊者の故事に由来し、餓鬼道に苦しむ母を救った故事が、家族を思い、先祖を敬う心を象徴しています。

広告

現代に残るお盆の意義

現代社会では、都市化や生活様式の変化により、お盆の過ごし方は多様化しています。しかし、お盆が持つ「祖先との再会」という象徴的意味は変わっていません。迎え火や送り火、提灯やお供えなどの風習は、古代から受け継がれた日本人の死生観や自然観を今に伝えています。それは、現世と常世の境界を意識し、先人との関わりを大切にする文化的姿勢の表れでもあります。