「将軍」と聞くと、徳川家康をはじめとする江戸幕府の将軍たちを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、将軍という役職はそれ以前から存在し、もとは朝廷が任命する軍事司令官に与えられる称号でした。

この記事では、将軍とは本来どのような役職だったのかを解説しつつ、奈良・平安時代の臨時将軍から鎌倉・室町・江戸幕府に至る歴代の征夷大将軍、さらには征西将軍や鎮守将軍といった類似の軍職まで、時代ごとに網羅的に紹介します。日本の武家政権と中央政権の関係、そして将軍の制度的な変遷を一覧表を交えてわかりやすく整理した保存版の解説記事です。

広告

将軍とはどんな役か

「将軍」とは、日本古代から近世にかけて使用された軍事指揮官の称号であり、時代ごとにその意味と権限が大きく変化してきました。特に有名な「征夷大将軍」は、律令制下においては朝廷が任命する遠征軍の最高司令官として設置された官職です。

奈良時代から平安時代にかけては、反乱鎮圧や蝦夷征討など、特定の目的のために臨時に設けられる役職でした。この時期の将軍は「坂上田村麻呂」などが代表的で、任務が終われば将軍職は解かれました。

しかし、鎌倉時代以降になると、「征夷大将軍」は幕府(軍事政権)の長として世襲的に権力を握る役職となり、日本の実質的な支配者として政治を司るようになります。この意味での「将軍」は、源頼朝以降、室町幕府の足利将軍、江戸幕府の徳川将軍と続きます。

形式上は天皇から任命される官職でありながら、実態としては軍事・政治の最高権力者として振る舞った存在です。

広告

将軍とその類似の役目

古代から中世にかけて、「将軍」に類似した役職がいくつか存在しました。これらは軍事行動の性質や出兵地域に応じて、異なる名称が与えられていました。以下に、代表的な将軍および類似職を一覧でご紹介します。

| 名称 | 読み | 意味・役割 | 使用時期・特徴 |

|---|---|---|---|

| 将軍 | しょうぐん | 軍の指揮官全般を示す称号。特定任務のために任命される。 | 古代~中世にかけて広く使用 |

| 征夷大将軍 | せいいたいしょうぐん | 蝦夷(えみし)征討のための最高司令官。後に幕府の長へと変化。 | 平安時代以降/鎌倉以降は幕府の首長 |

| 征西将軍 | せいせいしょうぐん | 九州や西国の反乱鎮圧のために派遣された軍の長。 | 平安時代、南北朝時代などに使用 |

| 征東将軍 | せいとうしょうぐん | 東国の反乱鎮圧を目的とした指揮官。 | 奈良時代~平安時代にかけて見られる |

| 征伐将軍 | せいばつしょうぐん | 敵勢力を征伐するための臨時将軍。広義の概念。 | 平安・鎌倉期に限定的に登場 |

| 鎮守将軍 | ちんじゅしょうぐん | 国境・辺境の防衛を目的とした将軍。 | 飛鳥~奈良時代に限定的に存在 |

| 節度使 | せつどし | 一国や地方の軍事指揮官、軍政長官。唐の制度に倣った称号。 | 奈良~平安時代、特に九州など |

これらの将軍号は、特定の任務を遂行するために任命された臨時の軍職であり、元々は政治の中枢に立つ立場ではありませんでした。しかし、次第にその軍事的権限が強化され、特に征夷大将軍は政治権力を掌握するに至ります。

将軍という語は、ただの軍人ではなく、軍事と政治の両輪を担う存在として、時代とともにその役割と意味が深化していったのです。

広告

征夷大将軍の制度的変遷

征夷大将軍は本来、朝廷から任命される臨時の軍事司令官で、特定地域(主に蝦夷地)を征討する任務に限られていました。坂上田村麻呂がその最初の任命者とされ、当初は任務終了後に解任される役職でした。しかし鎌倉時代以降、源頼朝が任命されると、征夷大将軍は実質的な政権を担う幕府の首長へと変化します。室町幕府、江戸幕府においても将軍は世襲され、形式上は朝廷の官職でありながら、実質は武家政権の頂点に立つ国家権力者として機能するようになりました。このように、征夷大将軍は軍司令官から日本の事実上の支配者へと制度的に変遷したのです。

広告

将軍と天皇の関係

将軍は原則として天皇から任命される存在であり、制度上は朝廷の下位に位置づけられています。征夷大将軍も例外ではなく、天皇の命により任命される建前を持ち続けました。鎌倉以降の幕府時代、将軍は政治の実権を握りつつも、天皇の存在を否定せず形式的には従属していました。つまり、将軍は朝廷の権威を利用することで自らの政権を正当化したのです。一方、天皇も将軍を通じて地方統治を委ねる形で権威を維持しました。特に江戸時代の徳川幕府では、天皇は儀礼的・宗教的な存在として位置づけられ、政治の実務は完全に幕府が担うという役割分担が成立していました。

広告

古代(大宝〜平安時代)の歴代将軍一覧表

| 将軍名 | 就任年(元号) | 西暦 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 多治比縣守 | 大宝2年 | 702年 | 最初の「将軍」職とされる人物。 |

| 阿倍駿河 | 慶雲2年 | 705年 | 東国の反乱鎮圧を担当。 |

| 巨勢麻呂 | 和銅2年 | 709年 | 蝦夷征討の将軍。 |

| 大伴旅人 | 養老元年 | 717年 | 西海道節度使、将軍と呼ばれる。 |

| 藤原宇合 | 養老4年 | 720年 | 出羽鎮撫将軍。 |

| 藤原麻呂 | 天平4年 | 732年 | 大宰帥、将軍と称される。 |

| 大伴古麻呂 | 天平5年 | 733年 | 奥羽鎮撫将軍。 |

| 文室綿麻呂 | 弘仁3年 | 812年 | 蝦夷征討の征夷大将軍。 |

| 坂上田村麻呂 | 延暦20年 | 801年 | 初の公式な征夷大将軍。 |

| 藤原忠文 | 天慶3年 | 940年 | 平将門の乱鎮圧。 |

広告

鎌倉幕府(1185年〜1333年)の歴代将軍一覧表

| 代 | 将軍名 | 在職期間(元号) | 西暦 |

|---|---|---|---|

| 初代 | 源頼朝 | 建久3年~建久10年 | 1192~1199年 |

| 2代 | 源頼家 | 建久10年~建仁3年 | 1199~1203年 |

| 3代 | 源実朝 | 建仁3年~建保7年 | 1203~1219年 |

| 4代 | 藤原頼経 | 承久3年~仁治3年 | 1226~1244年 |

| 5代 | 藤原頼嗣 | 仁治3年~建長3年 | 1244~1252年 |

| 6代 | 宗尊親王 | 建長4年~文永元年 | 1252~1266年 |

| 7代 | 惟康親王 | 文永元年~弘安7年 | 1266~1289年 |

| 8代 | 久明親王 | 弘安8年~正安元年 | 1289~1293年 |

| 9代 | 守邦親王 | 正安2年~元弘3年 | 1293~1333年 |

広告

室町幕府(1338年〜1573年)足利将軍家の歴代将軍一覧表

| 代 | 将軍名 | 在職期間(元号) | 西暦(在職年) |

|---|---|---|---|

| 初代 | 足利尊氏(たかうじ) | 建武5年~延文3年 | 1338年~1358年 |

| 2代 | 足利義詮(よしあきら) | 延文3年~貞治6年 | 1358年~1367年 |

| 3代 | 足利義満(よしみつ) | 貞治6年~応永元年 | 1368年~1394年 |

| 4代 | 足利義持(よしもち) | 応永元年~応永35年 | 1394年~1423年 |

| 5代 | 足利義量(よしかず) | 応永35年~永享元年 | 1423年~1425年 |

| 6代 | 足利義教(よしのり) | 永享5年~嘉吉元年 | 1429年~1441年 |

| 7代 | 足利義勝(よしかつ) | 嘉吉元年~嘉吉2年 | 1442年~1443年 |

| 8代 | 足利義政(よしまさ) | 嘉吉2年~文明5年 | 1449年~1473年 |

| 9代 | 足利義尚(よしひさ) | 文明5年~延徳2年 | 1473年~1489年 |

| 10代 | 足利義材(よしき/のち義稙) | 延徳2年~明応2年 | 1490年~1493年 |

| 11代 | 足利義澄(よしずみ) | 明応2年~永正5年 | 1495年~1508年 |

| 12代 | 足利義稙(再任) | 永正5年~永正15年 | 1508年~1521年 |

| 13代 | 足利義晴(よしはる) | 永正15年~天文15年 | 1521年~1546年 |

| 14代 | 足利義輝(よしてる) | 天文15年~永禄8年 | 1546年~1565年 |

| 15代 | 足利義昭(よしあき) | 永禄11年~元亀4年 | 1568年~1573年 |

※ 足利義稙は10代と12代で2度将軍に就任しています。

※ 足利義昭の将軍職は織田信長の介入ののち、1573年に京都を追われたことで室町幕府は事実上滅亡しました。

広告

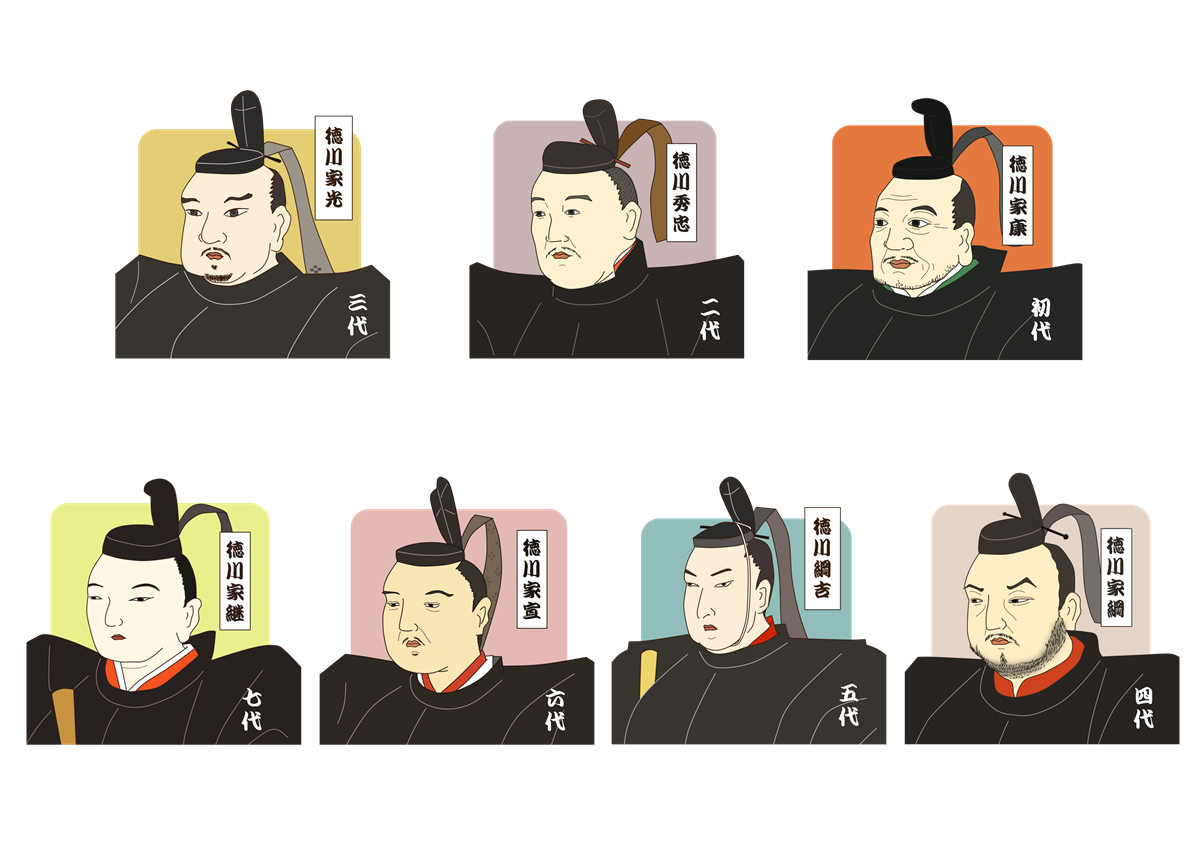

江戸幕府(1603年〜1867年) 徳川将軍家の歴代将軍一覧表

| 代 | 将軍名 | 在職期間(元号) | 西暦(在職年) |

|---|---|---|---|

| 初代 | 徳川家康(いえやす) | 慶長8年~慶長10年 | 1603年~1605年 |

| 2代 | 徳川秀忠(ひでただ) | 慶長10年~元和9年 | 1605年~1623年 |

| 3代 | 徳川家光(いえみつ) | 元和9年~慶安4年 | 1623年~1651年 |

| 4代 | 徳川家綱(いえつな) | 慶安4年~天和元年 | 1651年~1680年 |

| 5代 | 徳川綱吉(つなよし) | 天和元年~宝永6年 | 1680年~1709年 |

| 6代 | 徳川家宣(いえのぶ) | 宝永6年~正徳2年 | 1709年~1712年 |

| 7代 | 徳川家継(いえつぐ) | 正徳2年~享保元年 | 1713年~1716年 |

| 8代 | 徳川吉宗(よしむね) | 享保元年~寛延元年 | 1716年~1745年 |

| 9代 | 徳川家重(いえしげ) | 寛延元年~宝暦10年 | 1745年~1760年 |

| 10代 | 徳川家治(いえはる) | 宝暦10年~天明6年 | 1760年~1786年 |

| 11代 | 徳川家斉(いえなり) | 天明7年~天保8年 | 1787年~1837年 |

| 12代 | 徳川家慶(いえよし) | 天保8年~嘉永6年 | 1837年~1853年 |

| 13代 | 徳川家定(いえさだ) | 嘉永6年~安政5年 | 1853年~1858年 |

| 14代 | 徳川家茂(いえもち) | 安政5年~慶応2年 | 1858年~1866年 |

| 15代 | 徳川慶喜(よしのぶ) | 慶応2年~慶応4年 | 1867年~1868年 |

※ 徳川慶喜は大政奉還を経て将軍職を辞任し、江戸幕府は1868年に終焉を迎えました。

まとめ

将軍という役職は、日本の軍事と政治の両面に深く関わる存在として、時代ごとにその意味と役割を大きく変えてきました。もとは蝦夷征討などを目的とした一時的な軍職にすぎなかった将軍が、鎌倉以降は幕府の長として事実上の国家権力者へと変貌し、近世には江戸幕府の頂点として260年にわたる統治を実現しました。また、それに至る過程では、征夷大将軍以外にも多様な「将軍号」が存在しており、それぞれが時代の軍政や治安維持に果たした役割は決して小さくありません。将軍の歴史をたどることは、日本の政治権力の構造や天皇との関係、地方支配のあり方を理解する手がかりにもなります。本記事がその理解の一助となれば幸いです。