旧暦3月は「弥生(やよい)」と呼ばれ、「いよいよ草木が生い茂る」季節の勢いをその名に宿します。本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みと現行暦とのずれを整理し、弥生の語源(「いやおい」→弥生)や表記の背景をわかりやすく解説します。

つづいて、春分・清明や田の仕事の始まりなど旧暦三月に重なる行事をたどり、なぜ「弥生」が人名・苗字・キャラクター名として選ばれてきたのかを、語感・吉祥性・物語性の観点から読み解きます。

あわせて、考古学上の「弥生時代」と月名の弥生との関係も丁寧に整理してきたいと思います。

広告

旧暦とは?月齢で進み、節気で季節を調える暦

日本の旧暦は月の満ち欠けを基準に各月を数える太陰太陽暦です。新月が一日となり、各月は二十九日または三十日で終わります。季節とのずれは二十四節気と閏月で補正されるため、旧暦の三月は現在の三月と必ずしも一致しません。多くの年で概ね三月下旬から四月下旬に相当し、史料や年中行事を読む際にはその年の新月日と節気の入りを確認することが大切です。

| 観点 | 太陽暦(現在) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月の始まり | 毎月一日固定 | 新月=一日 |

| 月の長さ | 30・31日(2月は28/29) | 29日または30日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気+閏月 |

| 旧暦三月の実感 | 3月全体 | 年により3月下旬〜4月下旬 |

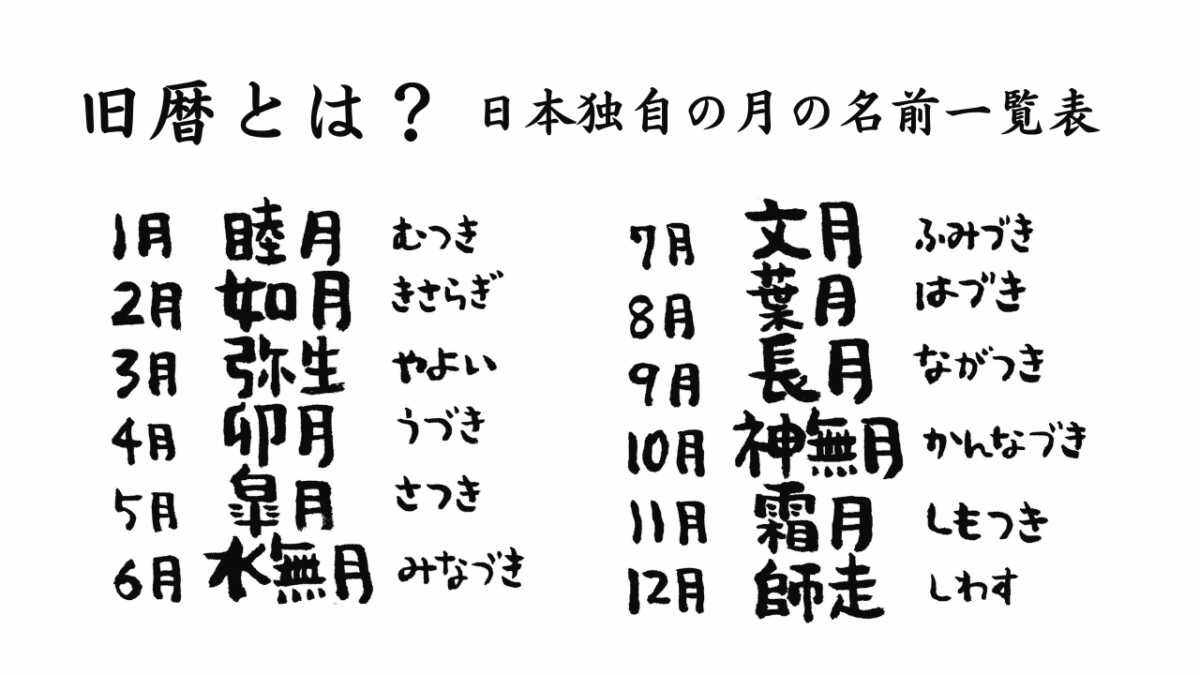

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

「弥生(やよい)」の語源と表記

弥生は「草木がいよいよ生い茂る月」という意味をもつ古い月名です。「弥」は“いよいよ・ますます”を表し、「生」は“生い茂る”の意を担います。和語の語源説としては「いやおい(月)」が音変化したとする見方が一般的で、春の本格的な成長期に入る自然の勢いをあらわします。表記は上代から「弥生」が定着しており、漢字の意味と日本語の感覚がぴたりと重なる月名として親しまれてきました。

広告

旧暦三月に重なる節気と年中行事

旧暦三月には多くの年で春分と清明のいずれかが入り、昼夜の長さが揃い、のちに万物が清らかに明るくなるという季節の推移が暦上にも示されます。社頭では祈年祭後の耕作始めの所作が進み、里では彼岸明けを経て花見や苗代づくりへ向かう動きが強まります。弥生という名は、芽吹きから若葉へと一気に景色が変わる勢いを、言葉そのものにとどめています。

広告

「弥生」と考古学上の弥生時代の関係

弥生時代は、東京・本郷弥生町(現・文京区弥生)で発見された土器に由来して命名された考古学上の時代区分です。

名称は明治期の地名に由来し、旧暦の月名としての弥生と直接の由来関係はありません。ただし、弥生の語がもつ増大・成長のニュアンスは、水田稲作の拡大や社会の分化が進む弥生時代のイメージとも親和するため、言葉としての印象が重ねられて語られることはあります。学術的には月名と時代名は由来の異なる別物であることを押さえておくと誤解が避けられます。

広告

人名・苗字・キャラクター名に「弥生」が選ばれる理由

弥生は春の清新さと成長の吉意を併せ持つため、名乗りに転用しやすい語です。女性名としての「やよい」は柔らかな響きに「弥」の“ますます”という前向きな意味が添えられ、穏やかさと芯の強さを同時に感じさせます。苗字としての「弥生」「弥生田」などは地名起源のものが多く、春の季語としての親しみも手伝って定着しました。

創作のキャラクター名では、季節感を一語で喚起でき、シリーズとして旧月名(睦月・如月・弥生…)を並べれば世界観に連続性を持たせられる利点があります。文字面の端正さと読みやすさ、肯定的な意味の重なりが、現代でも選ばれ続ける理由です。

広告

手紙の時候挨拶としての「弥生の候」

現代のビジネス文書や公的文書では、太陽暦の三月を中心に「弥生の候」「春暖の候」「花信の候」などを用いるのが一般的です。和文化や旧暦の趣を意識する案内では、旧暦三月相当期(多くは四月上中旬)に用いる選択もありますが、読み手に配慮して太陽暦運用か旧暦運用かを本文や書式で示すと丁寧です。弥生という語の成長・充実のイメージに合わせ、進級・入社・新年度開始を励ます一言を添えると、月名の力が自然に伝わります。

広告

旧暦と現行暦の「弥生」対応の目安

年により差が出るため、正確な対照には当年の朔日と節気入りの確認が必要になります。実務や史料読解での見取りとして、重なりの目安を示します。

| 旧暦の月 | 現在暦での目安 | 入りやすい節気 |

|---|---|---|

| 弥生(3月) | 3月下旬〜4月下旬 | 春分・清明 |

広告

まとめ

弥生は「いよいよ生い茂る」春盛りの勢いを名に宿す旧暦の月名です。旧暦運用では春分から清明へ向かう時節と重なり、自然と社会が本格的な成長局面へ入る手触りを伝えてきました。人名・苗字・キャラクター名としては、清新さと伸びやかさ、前向きな吉意を一語で喚起できる点が選好の理由です。考古学上の弥生時代とは命名由来が異なるものの、日本文化が春に託してきた“増大と更新”の感覚を、弥生という語は今も確かに伝え続けています。