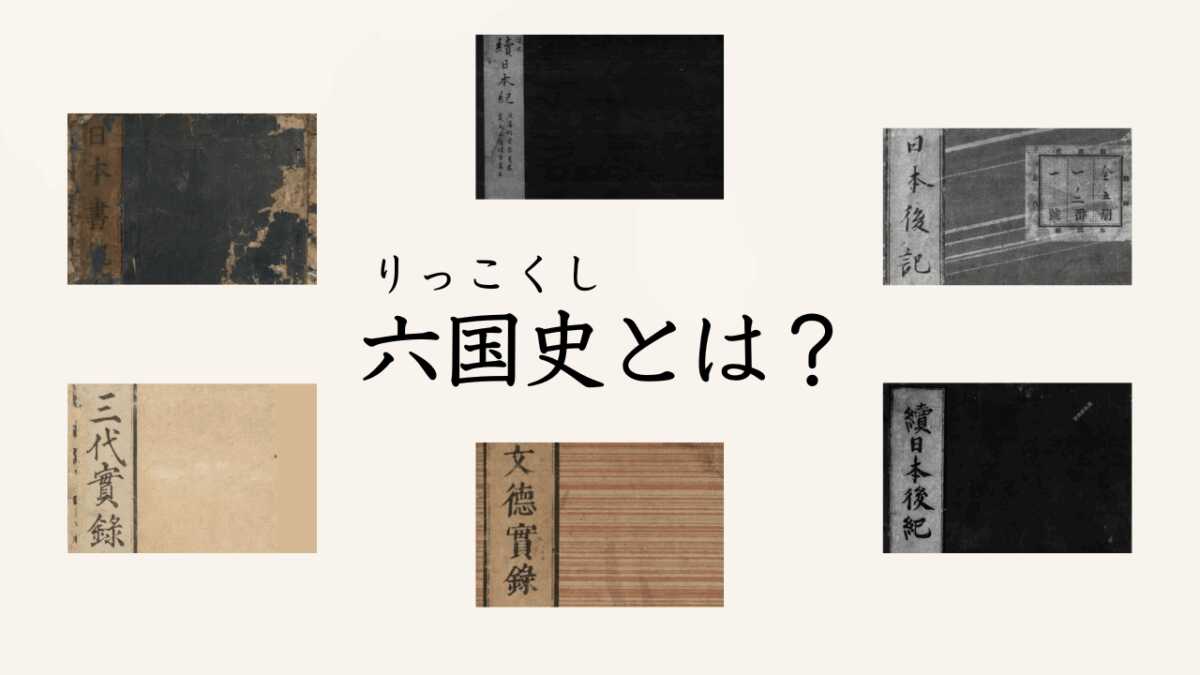

日本の歴史は『古事記』『日本書紀』から始まり、奈良・平安時代の六国史へと続きます。しかし六国史は平安時代前期の『日本三代実録』で途絶えてしまい、以後の歴史を一貫して記録した正史は存在しません。そのため、日本の歴史を通史として理解するには、後世に残された公文書、日記、記録類を網羅的に整理し、体系化する必要がありました。その取り組みを担っているのが、東京大学史料編纂所による「大日本史料」です。本記事では、その内容や編纂の経緯を詳しく解説し、日本の歴史を記録し続ける意義について考えます。

広告

大日本史料とは何か

「大日本史料(だいにほんしりょう)」は、東京大学史料編纂所が中心となって編纂している大規模な歴史資料集です。『日本書紀京大学』以降に残されたあらゆる史料を収集・整理し、原典の記録を忠実に翻刻して編年体で配列しています。つまり、過去に存在した膨大な歴史的記録を一冊ごとに体系的に集大成したものが「大日本史料」であり、日本中世・近世史研究の基盤を支える最重要史料集とされています。

広告

編纂の取り組みと特徴

大日本史料の編纂は明治時代に始まり、現在も継続されています。中心となっているのは東京大学史料編纂所で、歴史学・国文学・古文書学の専門家が共同で原典を精査し、正確な本文を校訂して記録しています。史料は日記、公文書、寺社の記録、武家文書など多岐にわたり、単なる抜粋ではなく、当時の表記や文体をできるだけ忠実に再現している点に大きな特徴があります。これにより、後世の研究者が一次資料に直接触れるのと同じ価値を持つものとして利用できるのです。

広告

扱われる時代と範囲

大日本史料は、『日本書紀』が記録する推古天皇の時代(7世紀)以降を対象とし、近代に至るまでの歴史資料を収録していく構想で進められています。すでに鎌倉時代や南北朝時代に関する巻は膨大な分量が刊行され、室町から江戸にかけての史料も順次整備されています。取り組みは一世紀以上に及び、完成にはなお長い年月を要する見込みですが、その途上でも多くの巻が研究者に活用され、日本史研究の根幹を支えています。

広告

大日本史料の収録対象と進捗状況

『大日本史料』は、『日本書紀』以降の歴史を対象とし、推古天皇の時代から近代に至るまでを網羅する構想のもとで編纂されています。以下に、各時代の対象範囲と収録状況を整理します。

| 時代区分 | 対象範囲 | 主な内容 | 収録・刊行状況 |

|---|---|---|---|

| 飛鳥・奈良時代 | 推古天皇(592年)~桓武天皇(781年) | 六国史に記された天皇記録、公文書、寺社の古記録 | 六国史と重複する部分は基礎史料として確認され、一部刊行済み |

| 平安時代 | 桓武天皇(781年)~平安末期(1185年) | 平安京遷都、藤原氏の摂関政治、院政、源平合戦 | 一部進行中。まだ大半は未完 |

| 鎌倉時代 | 1185年~1333年 | 源頼朝以降の幕府政治、蒙古襲来、公家日記、寺社文書 | 多数の巻が刊行済み。研究利用が進む主要部分 |

| 南北朝時代 | 1336年~1392年 | 南北朝分裂、足利尊氏以降の動乱、公家・武家記録 | 充実した巻が刊行済み |

| 室町時代 | 1392年~1573年 | 足利将軍家、応仁の乱、戦国時代初期の史料 | 編集作業進行中、刊行も部分的に実現 |

| 安土桃山時代 | 1573年~1600年 | 織田信長、豊臣秀吉の政権、海外交流 | 一部収録済みだが刊行は遅れ気味 |

| 江戸時代 | 1603年~1868年 | 徳川幕府の記録、藩政資料、町人社会文書 | 作業進行中、膨大な史料の収集が課題 |

| 近代(明治以降) | 1868年~ | 明治維新後の公文書、政府記録 | 基本的に「大日本史料」の対象構想には含まれるが未着手 |

大日本史料の意義の再確認

この表からもわかるように、『大日本史料』は完成までに数百年規模の時間を要する壮大な事業であり、現在も鎌倉・南北朝・室町時代の刊行分が研究者に広く利用されています。六国史の途絶によって生じた歴史の空白を埋め、日本史を一貫して追えるようにする点で、非常に大きな意義を持っています。

歴史を正確に記録するという営みは、過去を理解するためだけでなく、未来の人々が日本や世界をどのように受け継ぐのかを考える基盤となります。大日本史料は、その壮大な歴史の橋渡しを果たす存在といえるでしょう。

広告

編纂者と学術的意義

この編纂事業を担っているのは、東京大学史料編纂所の研究者たちです。彼らは国内外の古文書館や寺社に残る史料を調査し、古記録を収集して体系的に編み上げています。大日本史料の刊行は、日本における歴史学の近代的基盤を築いたと評価されており、国内だけでなく国際的にも大きな意味を持っています。

広告

正史の空白と大日本史料の役割

日本の歴史は神話時代から今日まで一貫して続いてきましたが、歴史書として正式に国家が編纂した正史は『日本三代実録』(901年成立)で途絶え、その後は勅撰国史の伝統が失われました。つまり、平安時代中期から近世に至るまでの千年以上にわたる歴史には、六国史に匹敵する国家的な歴史書が存在しません。その空白を埋め、日本の歴史を通史として理解できるようにする取り組みが、大日本史料の編纂事業なのです。

広告

歴史を記録し続ける意義

大日本史料の編纂は、単に過去を研究するためだけではなく、未来の人々が自国の歴史を正確に理解するための基盤づくりでもあります。歴史を記録することは、社会の連続性を意識し、自らの文化的アイデンティティを確認する営みです。日本の歴史は千年以上連綿と続いており、正史の途絶を補いながら資料を整えることは、現代に生きる私たちの責務でもあります。そして日本が今後も続いていく限り、新しい出来事を歴史として残していく姿勢が求められています。

広告

まとめ

『大日本史料』は、東京大学史料編纂所によって進められている、日本書紀以降の歴史を網羅的に収集・整理する大規模な史料集です。六国史の途絶によって生じた歴史記録の空白を埋め、日本の歴史を体系的に把握できるようにする学術的事業として、今なお進行中です。歴史を記録する営みは、過去を理解し、未来を築く上で欠かせないものです。大日本史料は、その壮大な作業を通じて、日本の歴史を今に伝え、次の世代へとつなげる役割を果たしているのです。

参考: