ホスセリノミコトは、日本神話に登場する神で、天孫ニニギノミコトと木花開耶姫のあいだに生まれた三兄弟のうちの第二子です。兄ホデリノミコトと弟ホオリノミコトが神話の中心で活躍する中、ホスセリノミコトはその存在がほとんど語られていません。しかし、その沈黙こそが神話構造の中で特別な意味を持つとされ、近年では再評価が進んでいます。本記事では、ホスセリノミコトの名前の意味や系譜、信仰、神話上の役割について詳しく解説します。

広告

ホスセリノミコトの名前と意味

ホスセリノミコトは、日本神話に登場する神で、天孫ニニギノミコトと木花開耶姫との間に生まれた三兄弟のうちの第二子とされています。

漢字では「火須勢理命」「火進命」などと表記され、名前の「ホ(火)」は兄弟に共通して現れる要素であり、火の神性や霊力を象徴しています。「スセリ(須勢理)」の意味については諸説ありますが、「進む」や「繁栄する」といった意味を含むと考えられており、神の力が現世に拡がっていくことを示す名前と解釈されています。

広告

系譜と三兄弟の位置づけ

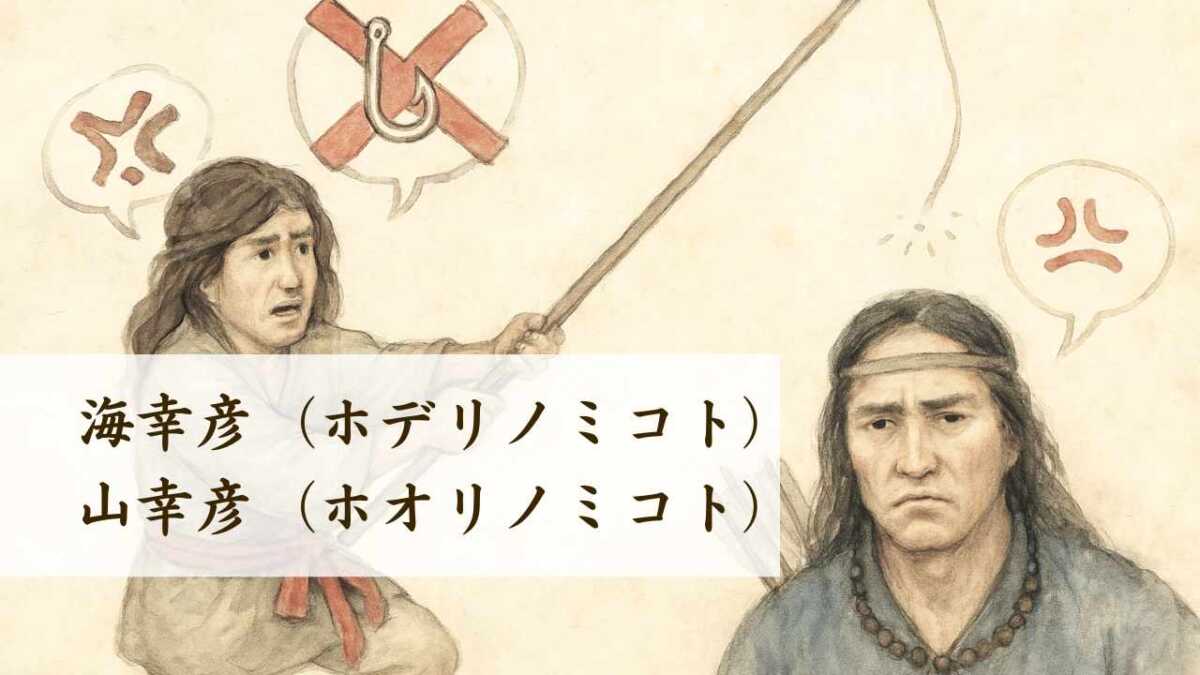

第一子 ホデリノミコト、第二子 ホスセリノミコト、第三子 ホオリノミコト

ホスセリノミコトは、長兄であるホデリノミコト、末弟のホオリノミコトとともに、天と地の結びつきを体現する神として誕生しました。彼らは天孫降臨神話の一環として記されており、神武天皇に至る皇統の流れの中で重要な役割を持つ家系に位置付けられています。ただし、三兄弟の中で神話上の登場場面が最も少なく、物語において大きな活躍をすることはありません。

長男・火照命(ほでりのみこと)=海幸彦 、三男・火折尊(ほおりのみこと)=山幸彦 は神話の中でもエピソードがあり語られています。

広告

神話における登場の少なさとその意味

ホスセリノミコトについては、『古事記』『日本書紀』ともにほとんど記述がなく、名前と系譜のみが伝えられています。兄のホデリノミコトは釣り針の神話を通じて弟ホオリノミコトと激しく対立し、末弟のホオリノミコトは海神宮への訪問や神武天皇の祖としての大きな役割を担うのに対し、ホスセリノミコトは物語の主軸からは外れた存在となっています。

このように神話上の出番が少ないことについては、諸説あります。一説には、ホスセリノミコトが地方神や一族の守護神としての性格を持ち、特定地域で祀られるローカルな神であった可能性があるとも考えられています。また、名前だけが記録に残されたことにより、後の時代に信仰の対象として独自の発展を遂げた例もあるとされます。

広告

信仰と祀られる神社

ホスセリノミコトは、現在では他の兄弟神と並んで祭神とされている神社もあり、とくに南九州の神話ゆかりの地ではその名が確認できます。たとえば、宮崎県高千穂町など、天孫降臨神話にゆかりのある地域では、三兄弟をまとめて祀る神社も存在しています。祭神としては、国家安泰や五穀豊穣、家内安全などの一般的なご利益が伝えられており、ホオリノミコトほどの目立った神格ではないものの、家族神の一柱として大切にされています。

広告

神話構造における役割と象徴性

ホスセリノミコトの存在は、神話構造の中で「語られざる神」として象徴的な役割を持っています。兄弟神の間に立つ存在として、調停者や中庸の立場を示すとする見方もあります。明確な神話がないことで逆に多様な解釈が生まれやすく、近年ではその沈黙にこそ意味があるという研究者の指摘も見られます。物語の背後にある秩序の安定性や調和を体現する神として、ホスセリノミコトの名前が記されているだけでも、古代神話における重要な要素の一端を担っていると考えられます。

広告

現代における再評価の動き

近年では、日本神話の研究や古代信仰の見直しの中で、ホスセリノミコトのように物語では目立たない神々にも光が当てられるようになっています。家族神としての位置や系譜の重要性を踏まえ、三兄弟全体の関係性を通じてホスセリノミコトの役割を再解釈しようという試みも見られます。語られないことの意味、語られなかった背景に潜む文化や信仰の記憶をたどることで、この神の存在は新たな意義を持ちつつあります。