教育勅語(きょういくちょくご)は、明治23年(1890年)に明治天皇の名によって発布された、日本の教育理念を示す勅語です。戦前の教育現場では道徳教育の中心として位置づけられ、長らく児童・生徒に暗唱が義務づけられてきました。その背景には、国家の統一と道徳の確立をめざした明治政府の政策があります。

この記事では、教育勅語がどのような時代に、どのような目的で生まれ、どのように活用されてきたのかを解説します。さらに、原文全文と現代語訳を紹介し、その意味や思想をわかりやすく読み解きながら、現代社会において学ぶべき点と問題視されている点の両面から考察していきます。

広告

教育勅語とは?制定の背景

教育勅語(きょういくちょくご)は、明治天皇の名で1890年(明治23年)10月30日に発布された、教育の基本理念を示す勅語です。教育勅語の正式名称は「教育ニ関スル勅語」といい、当時の日本の学校教育における道徳・倫理の最高規範とされました。

教育勅語が制定された背景には、明治維新後の急速な近代化があります。西洋思想の流入によって、従来の家族・社会道徳が揺らぎ始めた時代、政府は「日本人としての道徳的統一」を図るため、儒教思想や神道的忠孝観念を基盤にした国家的倫理を再構築しようとしました。

その中心に据えられたのが教育勅語であり、「臣民道徳の規範」「国家忠誠の教化文書」として学校教育のあらゆる場で朗読・暗唱されるようになります。

広告

教育勅語が広まった時代と教育現場での扱い

教育勅語は1890年の発布後、文部省の指導により全国の学校で掲示され、奉読(ほうどく)の儀式が行われました。明治後期から昭和初期にかけては、天皇の「御真影(ごしんえい)」とともに奉安殿(ほうあんでん)に納められ、始業式や卒業式では厳粛な雰囲気の中で朗読されることが常となりました。

暗唱が義務づけられたのは、特に昭和初期から太平洋戦争期にかけてです。児童や生徒たちは全文を暗記し、天皇への忠誠や家族・社会への奉仕を「臣民の道」として叩き込まれました。戦時下では教育勅語が国家主義的な思想の支柱とされ、「国のために尽くす」ことを至上の徳目として教育の中心に据えられました。

広告

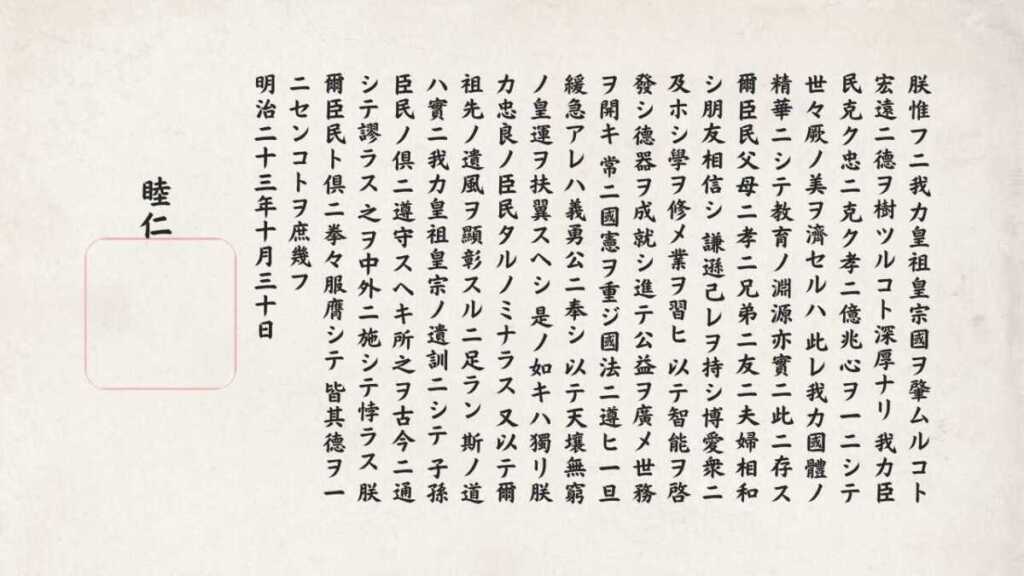

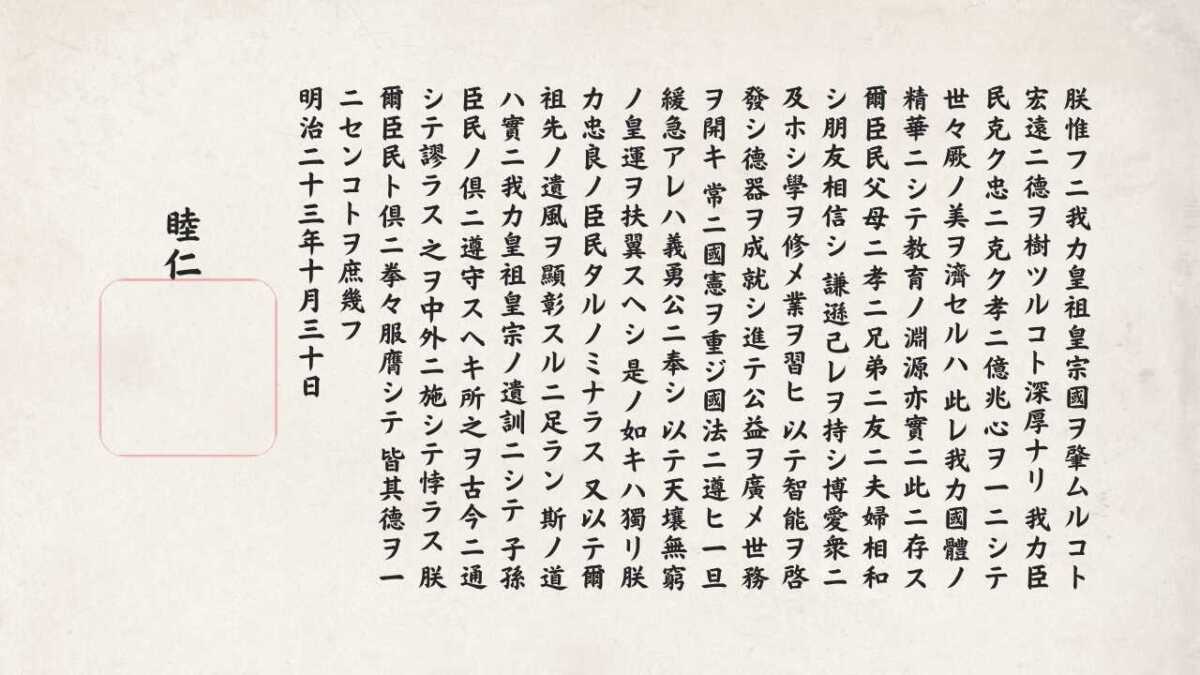

教育勅語の全文(原文)

朕惟フニ、我カ皇祖皇宗、國ヲ肇ムルコト宏遠ニ、

德ヲ樹ツルコト深厚ナリ。

我カ臣民、克ク忠ニ克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ、

此レ我カ國體ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、亦實ニ此ニ存ス。

爾臣民、父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、

謙遜己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホシ、學ヲ修メ業ヲ習ヒ、

以テ智能ヲ啓發シ、德器ヲ成就シ、進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ、

常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ、一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ、

以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。

是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス、

又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン。

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ、

子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所、之ヲ古今ニ通シテ謬ラス、

之ヲ中外ニ施シテ悖ラス。

朕、爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ、

皆其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ。明治二十三年十月三十日

御名 御璽

広告

教育勅語の現代語訳と意味の解説

明治天皇が述べた教育勅語の中心的な思想は、「忠」と「孝」を両立させることにあります。つまり、国家への忠誠(忠)と家族への孝行(孝)を両立することが理想の日本人の姿であると説いています。

現代語訳にすると、概ね以下のような意味となります。

私は思う。私たちの祖先は、国を開き、徳を積み、立派な道を示してきた。国民は忠義と孝行の心を持ち、世々にわたり和を保ってきた。これこそ日本の国柄の根本であり、教育の原点である。

皆は、親に孝行し、兄弟姉妹は仲良くし、夫婦は睦まじく、友人は互いに信頼しなさい。謙虚にして思いやりを持ち、学問を修め、社会のために尽くしなさい。

そして、国の法律を守り、もし国に危機があれば勇気をもって尽くし、天皇の治める国を助けなさい。

これらの道徳は古くから変わらぬ真理であり、今後も国の内外を問わず守られるべきものである。

私も国民とともにこの道を心に刻み、その徳を広めることを願う。

この文は、単なる道徳訓ではなく、「天皇と臣民が一体となって理想の徳を実現する」ことを目的としており、天皇中心の国家観を基盤に置いています。

広告

教育勅語が示す思想と現代への影響

教育勅語は儒教的倫理(忠・孝・仁・義)と神道的天皇観を融合させたもので、日本の伝統的な道徳を国家レベルに引き上げた点に特徴があります。戦前の教育では「臣民の道」として教え込まれ、個人よりも国家や家族の和を重視する価値観を形成しました。

戦後、GHQ(連合国軍総司令部)は教育勅語を「国家主義・軍国主義の温床」とみなし、1948年(昭和23年)に国会で排除・失効が決議されました。しかし、戦後教育の自由化が進む中でも、教育勅語に含まれる「家族愛・社会貢献・公共心」などの倫理観を肯定的に評価する声もあります。

広告

教育勅語を現代に活かせる部分と問題点

教育勅語には、「親を敬い」「学問を修め」「社会に尽くす」という普遍的な徳目が多く含まれており、現代社会においても通じる道徳的価値観が見られます。

一方で、問題視されるのは、「国家への忠誠」「天皇への服従」を道徳の中核に置いている点です。戦前にはこの部分が「命を捧げることの正当化」に利用され、個人の尊厳や自由が抑圧される原因ともなりました。

つまり、教育勅語はそのまま現代教育に戻すべきものではなく、普遍的な倫理性と国家主義的要素を明確に区別して捉える必要があります。現代では「個人の尊厳を尊重しつつ社会に尽くす」という形で再解釈することが求められています。

広告

まとめ

教育勅語は明治国家の道徳的支柱として生まれ、約半世紀にわたり日本人の思想形成に深く影響を与えた文書です。

現代の私たちがこれを読むとき、そこに刻まれた「人を敬い、社会に尽くす」という普遍的な教えを大切にしつつ、同時に「国家や権力への無条件の服従」という危うさを見逃してはなりません。

教育勅語を学ぶことは、過去の価値観をただ懐古することではなく、近代日本が歩んだ道と、私たちがこれからの社会にどんな倫理を築いていくべきかを考える手がかりになるのです。