旧暦6月は「水無月(みなづき)」と呼ばれ、水を張った田の景と暑気払いの作法が交差する月です。本記事では、まず旧暦=太陰太陽暦の仕組みと現行暦とのずれを整理し、「水無月」の語義(無=連体の「の」とする〈水の月〉説と、地方に残る〈水乏し〉の実感)を丁寧に解説します。

つづいて、芒種・夏至・小暑にまたがる季節感、夏越の祓と茅の輪くぐりの意味、京都発祥の生菓子「水無月」に受け継がれた氷室の故事をたどります。

広告

旧暦とは?月齢で進み、節気で季節を調える暦

日本の旧暦は月の満ち欠けを基準に日付を進める太陰太陽暦です。新月が「一日」となり、一か月は二十九日または三十日で構成されます。季節とのずれは二十四節気と閏月で補正されるため、旧暦の各月は現行の太陽暦と必ずしも一致しません。旧暦六月は多くの年で現在の六月下旬から七月下旬に当たり、史料や年中行事を読む際は、その年の新月日と節気の入り(芒種・夏至・小暑のいずれか)を確かめると誤解がありません。

| 観点 | 太陽暦(現在) | 旧暦(太陰太陽暦) |

|---|---|---|

| 月の始まり | 毎月一日固定 | 新月=一日 |

| 月の長さ | 30・31日(2月は28/29) | 29日または30日 |

| 季節調整 | 不要 | 二十四節気+閏月 |

| 旧暦六月の体感 | 現在の6月 | 多くは6月下旬〜7月下旬 |

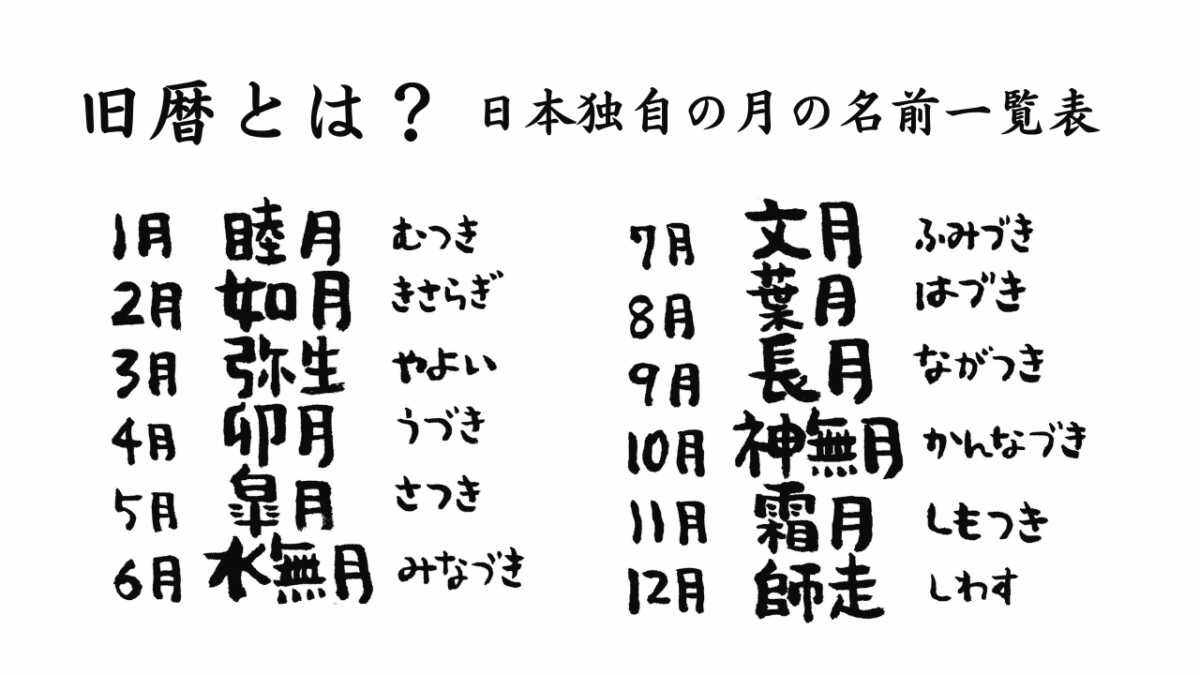

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

「水無月(みなづき)」という名の意味

水無月の語はしばしば「水の無い月」と直感的に理解されますが、古語では「無」が連体助詞の「の」を表すことがあり、「水の月」という解釈が有力です。田に水を張り、田植え後の水管理が最重要となる時期を指し示す名としてよく整合します。一方で、旧暦六月は梅雨明け後の真夏に重なる年も多く、在来の言い回しとして「水が枯れやすい月」という理解も地方によって語られてきました。いずれの説に立っても、水が農事と生活を左右する季節の核心だという点に変わりはなく、水無月は日本の水の文化と農耕の時間意識を象徴する月名だといえます。

広告

二十四節気と旧暦六月の季節感

旧暦六月には多くの年で芒種から夏至、小暑へと移ります。稲や麦など芒(のぎ)を持つ穀類の作柄にとって水と陽光の配分が鍵となり、川筋の水量、用水路の整備、祈雨・止雨の祈りが記録に濃く現れます。里の景色は紫陽花から真夏の緑へと移り、打ち水や簾、行水といった暑気払いの所作が暮らしに定着します。

社頭では夏越の祓が行われ、半年の罪穢を祓って後の半年の無事を願う節目が訪れます。

広告

夏越の祓と「茅の輪くぐり」

六月晦日(みそか)に行われる夏越の祓は、上半期の穢れを祓い、新たな気持ちで後半へ向かうための神事です。神社の参道に設けられた茅の輪を八の字にくぐり、人形(ひとがた)に息を吹きかけて身代わりに流すなどの所作が地域ごとに伝わります。水無月という月名が示す「水」との結び付きは、祓えの観念とも深く呼応しており、川や海へ人形を流す形や、井泉で手水を丁寧にとる習俗に色濃く残っています。

広告

和菓子「水無月」の由来と形

「水無月」という名は京都の生菓子にも受け継がれています。白いういろう生地を氷片に見立てた三角形に切り、小豆をのせた夏菓子で、六月の終わりにいただくのが習わしです。由来は宮中の氷室に貯えた氷を献じて暑気を払った故事にさかのぼり、庶民は氷の代わりに氷に見立てた菓子を口にして無病息災を願いました。小豆の赤は邪気を祓う色とされ、夏越の祓と同様に「祓って生き直す」感覚がこの菓子に託されています。今日では六月を代表する季節菓子として全国で親しまれ、名の由来を知ることで味わいに奥行きが加わります。

広告

地域に残る水の信仰と六月の行事

水無月の頃は、田の神や水神への祈りが各地で濃くなります。雨乞いや風鎮祭、御田植祭の後段に当たる水口祭など、水の恵みと災いをともに意識する行事が連続します。川筋の掃除や溝さらいが「共同の務め」として記録に現れるのもこの頃で、水は単なる自然要素ではなく、村落秩序と祭祀を結び直す公共財として扱われてきました。水無月という語は、こうした共同体の記憶を呼び覚ます合言葉でもあります。

広告

現行暦との対応と時候の挨拶

実務や手紙の作法では、現在の六月に「水無月の候」「向暑の候」などの時候語を用いるのが一般的です。旧暦の情趣を重んじる案内では、旧暦六月相当期(多くは七月)に「水無月の候」を用いる場合もありますが、読み手への配慮として旧暦運用である旨を体裁で示すと丁寧です。

いずれにしても、水にまつわる挨拶語――長雨への気遣い、暑気払いの励まし、夏越の祓への誘い――を一言添えると、水無月らしい響きが自然に伝わります。

広告

旧暦六月を読み解くための見取り図

年により差は出ますが、旧暦六月の重なり方と節気の入りを概観すると全体像がつかめます。正確な対照は当年の朔日と節気入りをご確認ください。

| 旧暦の月 | 現在暦での目安 | 入りやすい節気 | 主な年中行事・習俗 |

|---|---|---|---|

| 水無月(6月) | 6月下旬〜7月下旬 | 芒種・夏至・小暑 | 夏越の祓、茅の輪くぐり、祈雨・止雨、打ち水、氷の節会・和菓子「水無月」 |

まとめ

水無月は、日本人が水とともに暮らしてきた歴史を映す月名です。「無」を連体の「の」と見て「水の月」と理解すれば、田の水張りと水管理の緊要さが浮かび上がり、地方の伝承に残る「水が乏しくなる月」という語りも、真夏に向かう季節実感として腑に落ちます。

夏越の祓と茅の輪くぐりは、半年分の穢れを水のはたらきで洗い流す象徴的な行事であり、和菓子「水無月」は氷室の故事を受け継ぐ食べる祓えとして親しまれてきました。旧暦と現行暦のずれを意識しつつ、水をめぐる祈りと暮らしの記憶に耳を澄ませば、水無月という古名に宿る日本の時間感覚が、今も瑞々しく立ち上がってきます。