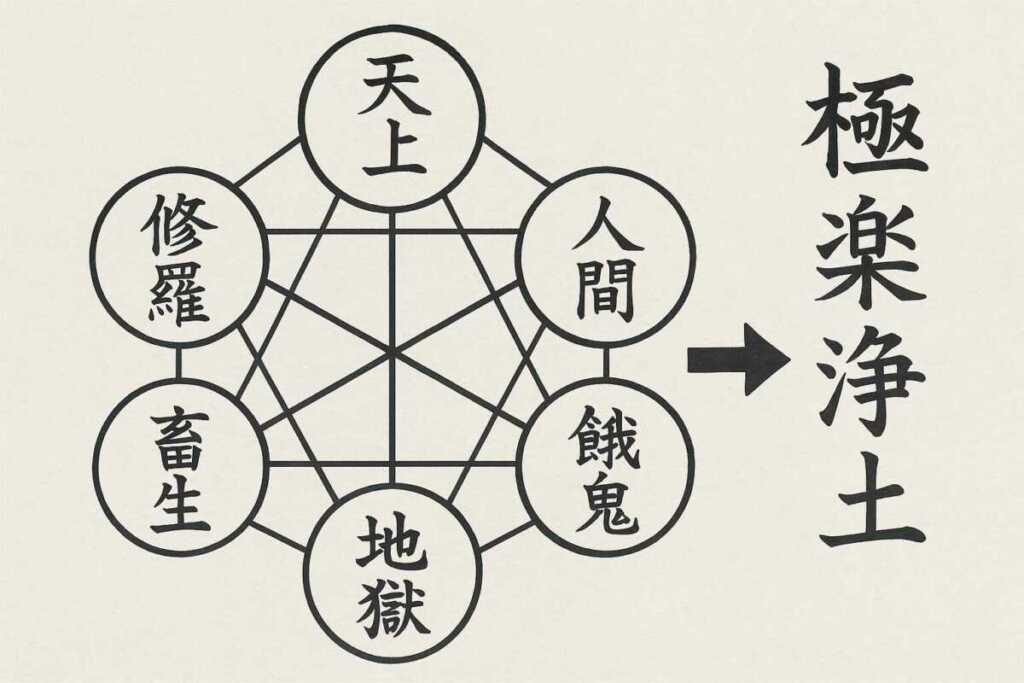

仏教には、生きとし生けるものが六つの世界を絶えず生まれ変わり続けるという「六道輪廻(ろくどうりんね)」の教えがあります。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天という迷いの世界を彷徨う私たちは、いかにしてこの苦しみから解放されるのでしょうか。この記事では、六道それぞれの特徴を図でわかりやすく解説し、浄土真宗が説く他力本願による「六道からの離脱」の教えについて、現代の視点から丁寧に紐解いていきます。

広告

六道輪廻とは何か

六道輪廻(ろくどうりんね)とは、仏教における死後の世界観であり、あらゆる生きとし生けるものが、業(ごう:行為の結果)によって六つの世界を絶えず生まれ変わり続けるという教えです。これはインド仏教に由来し、苦しみの根源が欲望と無明(真理を知らないこと)にあるとされ、悟りを開かない限り、この六つの道(世界)から抜け出すことはできません。

この輪廻からの脱却こそが、仏教における救済の根本目的であり、解脱(げだつ)とも呼ばれます。

広告

六道とはどのような世界か

六道とは以下の六つの迷いの世界を指します。

| 道の名称 | 読み方 | 世界の特徴 | 主な原因となる煩悩・業 |

|---|---|---|---|

| 地獄道 | じごくどう | 最も苦しみに満ちた世界。責め苦と炎に満ちている | 怒り・憎しみ・暴力 |

| 餓鬼道 | がきどう | 常に飢えと渇きに苦しむ世界。物を得ることができない | 貪欲・物惜しみ・嫉妬 |

| 畜生道 | ちくしょうどう | 動物の世界。弱肉強食、無知による苦しみがある | 無知・愚かさ・本能に従う行動 |

| 修羅道 | しゅらどう | 絶え間ない争いや競争がある。見栄や嫉妬の世界 | 怒り・嫉妬・勝ち負けへの執着 |

| 人間道 | にんげんどう | 喜びと苦しみが共存する世界。修行と悟りの可能性あり | 執着・迷い(だがバランスもある) |

| 天道 | てんどう | 快楽と長寿に満ちた神々の世界。しかし無常は避けられない | 善行による功徳(しかし執着も残る) |

これらの六道は、すべて「迷いの世界」であり、いかに高位であっても輪廻の束縛からは逃れられません。

広告

六道輪廻と輪廻転生の関係

六道輪廻と輪廻転生は密接に関連した仏教の基本概念です。輪廻転生とは、生死を繰り返しながら魂が様々な命に生まれ変わるという考えで、仏教のみならずインドの宗教全般に見られる思想です。

一方、六道輪廻は仏教における輪廻転生の具体的な構造を表し、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天という六つの迷いの世界を巡るとされます。つまり、輪廻転生は生まれ変わりの現象全体を指し、六道輪廻はその生まれ変わりが起こる世界の分類です。悟りを開かない限り、この六道を無限に巡ると説かれています。

広告

六道輪廻からの脱却と仏教の救済思想

仏教の根本的な目的は、この六道輪廻の苦しみから抜け出すことにあります。原始仏教や大乗仏教では、出家して戒律と修行を重ねることで煩悩を断ち、悟りを開くことが解脱への道とされてきました。

しかし、時代が進むにつれ、末法思想の広がりとともに「自力での解脱は困難である」という感覚が庶民の間で強まりました。その中で、阿弥陀仏の本願力によって衆生を救済する浄土教が登場し、のちに日本で大きく発展することになります。

広告

浄土真宗と六道輪廻の関係

浄土真宗では、六道輪廻の世界は「迷いの世界」として明確に認識されますが、他宗派のように修行や出家を通じて解脱を目指すのではなく、阿弥陀如来の本願を信じ、南無阿弥陀仏と称えることによって、死後に極楽浄土に往生するという信仰を重視します。

この考え方は、自力修行による悟りを否定するのではなく、迷いの衆生にとって最も現実的な救済の道として、阿弥陀仏の他力による救いを提示するものです。浄土真宗では、極楽浄土への往生こそが、輪廻からの離脱=永遠の安らぎを得ることとされます。

広告

まとめ

六道輪廻は、仏教が説く生死の苦しみの本質を示した世界観です。この輪からの解放は、古来から修行によって達成されるものとされてきましたが、日本では浄土真宗の広まりとともに、念仏による他力救済という信仰が人々に根付くようになりました。

生死を繰り返す六道を超え、安らぎの極楽浄土へと往生する――その道を開くのが、浄土真宗の「他力念仏」の教えです。六道輪廻を知ることは、自分の生き方や死後のあり方を見つめ直す、仏教理解の第一歩となるでしょう。