蝦夷(えみし)とは、日本古代において東北地方や関東北部に居住していた人々を指す呼称です。大和朝廷は彼らを「毛人(もうじん)」とも呼び、支配下に組み込もうとしました。しかし蝦夷は縄文的な文化や独自の生活様式を大切に守り、大和勢力の同化政策に抵抗しました。彼らは単なる辺境の民ではなく、狩猟や漁労を中心とした豊かな文化を持ち、しばしば中央政権と激しい戦いを繰り広げました。

本記事では、弥生時代から平安時代以降まで、蝦夷がどのような生活を営み、大和勢力とどのように対立してきたのかを整理して解説します。

広告

蝦夷の起源と縄文文化の継承

蝦夷の起源は縄文時代の人々にさかのぼります。弥生時代に稲作文化が広まった以降も、蝦夷の人々は狩猟や漁労、採集を中心とする生活を続けました。独自の土器文化や交易のネットワークを維持し、稲作中心に移行した大和の社会とは異なる文化を保持していた点が特徴です。この縄文的要素を色濃く残す姿勢が、大和朝廷から「異なる民」として認識される大きな理由となりました。

広告

弥生時代から古墳時代の蝦夷と大和政権

弥生時代後期から古墳時代にかけて、大和政権は勢力を拡大し、列島全体を統一しようとしました。その過程で東北の蝦夷は服属を拒み、しばしば対立しました。『日本書紀』には神武天皇の東征において「蝦夷征討」の記録が残されていますが、実際には東北地方にいた人々が強く抵抗したため、完全な支配には至りませんでした。この頃から蝦夷は「従わぬ民」として中央に記録されるようになります。

広告

飛鳥時代の蝦夷と日高見国の伝承

飛鳥時代になると、大和政権は蝦夷を討伐対象とする一方で、彼らの存在を利用することもありました。『日本書紀』や『続日本紀』には「日高見国(ひたかみのくに)」という東北の大国の記録が登場します。これは蝦夷が形成した独自の政治共同体であったと考えられており、大和政権にとっては無視できない存在でした。日高見国は稲作を取り入れつつも独自の文化を保持しており、東北の蝦夷が単なる辺境の部族ではなく、強大な地域勢力を形成していたことを示しています。

広告

奈良時代の蝦夷と朝廷の遠征

奈良時代になると、中央政権は律令国家体制を固め、東北支配を強化しようとしました。多賀城が築かれ、蝦夷への統治拠点となりました。しかし、蝦夷の反乱は続発し、774年の蝦夷の蜂起、780年の伊治城焼き討ちはその象徴です。朝廷軍はしばしば大敗を喫し、蝦夷の強靭な抵抗が国家の安定を脅かす要因となりました。

広告

平安時代の蝦夷と征夷大将軍

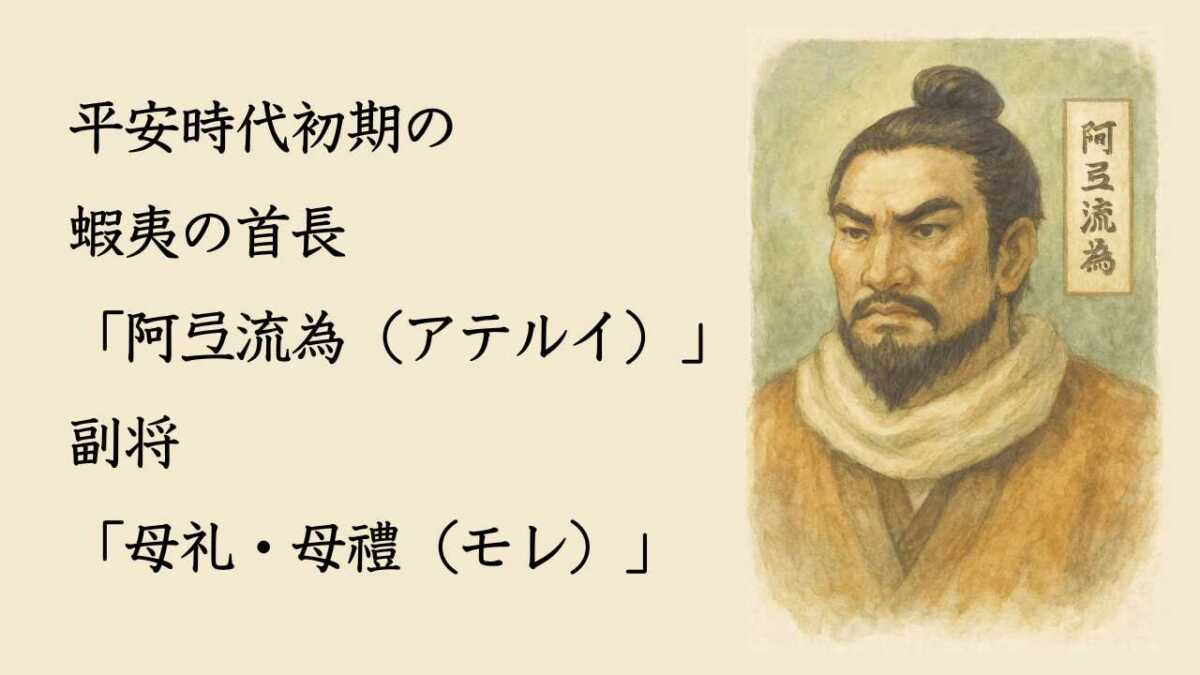

平安時代初期、桓武天皇は東北経営を強化し、征夷大将軍を任じて大規模な遠征を行いました。その中心となったのが坂上田村麻呂です。789年の巣伏の戦いでは朝廷軍が大敗しましたが、801年の遠征でついに阿弖流為(アテルイ)と母礼(モレ)が降伏します。阿弖流為の助命を願った田村麻呂の進言は退けられ、二人は処刑されました。この事件は蝦夷の抵抗が終焉を迎えた象徴とされます。

広告

平安時代以降の蝦夷と文化的影響

平安時代以降、蝦夷の多くは大和政権に組み込まれ、農耕や律令制度に適応していきました。しかし完全に消滅したわけではなく、その文化や血統は東北地方に残りました。アイヌ文化の一部や東北の方言、祭祀習慣の中には蝦夷の要素が息づいていると考えられています。蝦夷は単に「征服された民」ではなく、日本列島の多様な文化を形成する大切な一要素だったのです。

蝦夷とアラハバキ神の関係

アラハバキ神(荒脛巾神、荒覇吐神などと表記)は、東北地方を中心に信仰された土着神と考えられています。足の神・境界神・農耕神など多様に解釈され、神社ではしばしば「客神(まろうどがみ)」として祀られています。記紀には直接登場せず、民間信仰や神社の縁起によって存在が伝わっています。

東北地方のアラハバキ神社の分布が、古代の蝦夷の居住地域と重なることから、「蝦夷の信仰と関わりがあったのではないか」と考える説があります。アラハバキはしばしば「縄文的な信仰の痕跡」とされ、蝦夷が縄文文化を受け継いでいたことと符合するため、蝦夷が守った在地信仰の一つではないかという見解もあります。

「蝦夷がアラハバキを信仰していた」と断定できる史料は存在しませんが、東北地方の蝦夷文化とアラハバキ信仰の分布の重なりから、蝦夷とアラハバキ信仰が密接に関わっていた可能性は高いと考えられています。ただし、アラハバキ神を仮に進行していたとしても、アラハバキがどんな神だったのか、どんな信仰だったのかを詳しく伝承するものがないため、関係性が明らかになったとしてもそこから新たな史実や歴史を発見することは難しい状態です。

広告

蝦夷の歴史の流れまとめ

| 時代 | 蝦夷の生活と文化 | 大和・朝廷勢力との関係 |

|---|---|---|

| 弥生時代 | 狩猟・漁労を中心に縄文文化を保持 | 大和勢力の拡大に抵抗 |

| 古墳時代 | 稲作を部分的に取り入れつつも独自性を維持 | 神武天皇東征伝承に蝦夷征討が記録 |

| 飛鳥時代 | 日高見国の形成と記録 | 大和政権にとって強大な異民族勢力 |

| 奈良時代 | 多賀城設置、蝦夷蜂起(774年)、伊治城焼き討ち(780年) | 中央政権との激しい戦いが続発 |

| 平安時代 | 阿弖流為らの抵抗、征夷大将軍田村麻呂の遠征 | 阿弖流為降伏と処刑で大規模抵抗終結 |

| 平安以降 | 同化と文化の残存、アイヌ文化への影響 | 東北文化の基盤として存続 |

広告

蝦夷ともののけ姫の世界観

「蝦夷」と『もののけ姫』の世界観を重ねて考えると、歴史と物語の時代は異なりますが、深い共通点が見えてきます。

蝦夷と『もののけ姫』の共通点比較表

| 観点 | 蝦夷(えみし) | 『もののけ姫』 |

|---|---|---|

| 自然との関わり | 狩猟・漁労・採集を基盤とし、縄文文化を継承。自然との共生を重んじ、山や川を信仰の対象とした。 | 森の神々や動物たちと共生するサンやモロ一族。森そのものが生きる場であり、信仰の対象。 |

| 中央権力との衝突 | 大和朝廷の東北進出に抵抗。阿弖流為や母礼は蝦夷の文化を守るため戦った。 | エボシ御前が鉄を求めて森を切り開き、自然の神々やサンと対立。文明と自然の対立が物語の核。 |

| 「異なる存在」としての扱い | 大和朝廷から「まつろわぬ民」や「鬼」と呼ばれ、異質な存在とされた。 | 森の神々やサンは人間から「もののけ」「化け物」と恐れられる。人間社会との境界に生きる。 |

| 信仰・精神文化 | 荒覇吐神(アラハバキ)など在地神を信仰。自然と一体化した祭祀や祈りが存在。 | シシ神や祟り神といった自然神が登場。自然の力そのものを畏敬の対象とする。 |

| 物語の象徴性 | 阿弖流為と母礼は蝦夷文化の誇りを守った悲劇的英雄として記憶。 | サンは人間と森の間で葛藤する存在。自然と文明の狭間に生きる象徴的なキャラクター。 |

蝦夷は、弥生時代以降も縄文的な狩猟・漁労・採集を基盤に生活し、自然との共生を重んじていました。

『もののけ姫』でも、サンやモロの一族が「森と共に生きる存在」として描かれ、自然を守るために人間と戦います。どちらも「自然と人間の境界で生きる者」としての姿が重なります。

大和朝廷は律令国家を広げるために蝦夷の地に進出し、征服・同化を進めました。阿弖流為や母礼はその侵攻に立ち向かった首長です。

蝦夷は大和朝廷から「異なる民=人ならざるもの」と見なされ、時に鬼やまつろわぬ民として語られました。

『もののけ姫』でも、森の神や獣たちは人間から「化け物」「もののけ」と恐れられます。どちらも「異界」と「人間社会」の境界に生きる存在であり、その存在をどう受け入れるかが大きなテーマとなっています。

宮崎アニメが世界中の人に受け入れられる理由として、このような歴史上どんな国でも起きているようなこと、そして人間は自分と対立するような勢力を悪く表現し、本当はその人たちが美しい生き方をしていることに心の中では気付いていながらも、強いものに従ってる中ではそれを倒さないとならないというどこが経験したことがあるような表現やストーリーが隠れていることに起因するのではないかと思います。