東北の古代史を語る上で欠かせない存在が、まつろわぬ民と呼ばれた蝦夷(えみし)です。彼らは大和朝廷の侵攻に徹底抗戦し、自然と共に生きる文化を守ろうとしました。その姿は、現代の物語作品『もののけ姫』(宮崎駿監督)に描かれる「自然と文明の衝突」と重ねて語られることがあります。歴史上の蝦夷とフィクションの『もののけ姫』は直接の関係はありませんが、両者の世界観には共通する要素が数多く見られるのです。

広告

自然と共に生きる民

蝦夷は縄文的な生活文化を継承し、狩猟や漁労、採集を基盤とした生活を送りました。山や川といった自然そのものを信仰の対象とし、自然と共生する在地文化を守ってきました。『もののけ姫』に登場するサンやモロの一族も、森の中で神々と共に暮らし、自然と不可分の存在として描かれています。蝦夷とサンはいずれも、自然を侵す外部勢力に対して「守る者」として立ち上がった点で重なります。

広告

中央権力や文明との衝突

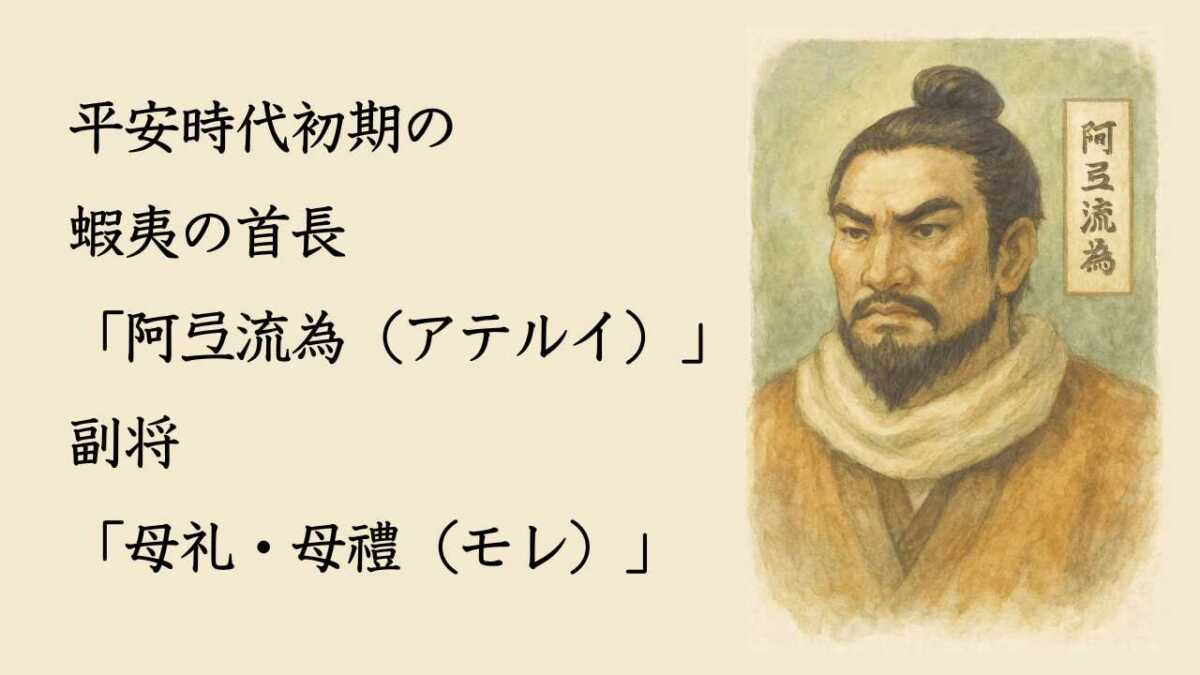

奈良・平安期、大和朝廷は蝦夷の地へ勢力を拡大しようとしましたが、阿弖流為や母礼が率いる蝦夷の抵抗は激しく、朝廷軍を幾度も退けました。文明の拡大と在地文化の防衛という構図は、『もののけ姫』におけるエボシ御前と森の神々の対立そのものです。鉄を得るために森を切り拓く人間と、それに抗う自然の側という対立構造は、蝦夷と朝廷の戦いに通じる普遍的なテーマです。

広告

異界と人間の境界に生きる存在

大和朝廷は蝦夷を「毛人(もうじん)」「鬼」と呼び、人ならざる存在として描きました。

彼らは中央に同化しない「異なる民」でした。『もののけ姫』でも、森の神やサンは「もののけ」「化け物」と恐れられ、境界に生きる存在として人間社会と対立します。どちらも「異界と人間のはざまに生きる者」として共通しているのです。

広告

信仰と精神文化の共鳴

蝦夷は荒覇吐神(アラハバキ)など独自の神格を信仰していたと考えられています。自然を神として畏れ、祭祀や祈りを通じて共同体を維持してきました。『もののけ姫』においても、シシ神や祟り神といった存在が物語の核を成しており、自然の力を畏敬する思想が描かれています。自然への畏怖と信仰が物語に込められている点でも両者は響き合います。

広告

共通点のまとめ

| 観点 | 蝦夷 | 『もののけ姫』 |

|---|---|---|

| 自然との関わり | 狩猟・漁労を中心に自然と共生 | 森の神々と共に生きるサン |

| 中央権力との衝突 | 大和朝廷の侵攻に抵抗 | エボシ御前の開発と対立 |

| 異界の存在 | 「鬼」「まつろわぬ民」と呼ばれる | 「もののけ」「化け物」と恐れられる |

| 信仰 | 荒覇吐神など在地神を信仰 | シシ神や祟り神を畏敬 |

広告

まとめ

蝦夷と『もののけ姫』には直接のつながりはないものの、「自然と共生する民」「中央権力や文明との衝突」「人間と異界の境界に生きる存在」という普遍的なテーマを共有しています。そのため、蝦夷の歴史を知る人々にとって、『もののけ姫』は単なるフィクションを超え、古代日本のもう一つの歴史的記憶を呼び起こす作品として映るのです。