仁徳天皇は、「民のかまど」の逸話で知られる、日本史上屈指の仁政を行った天皇です。即位後、国を見渡して民家から煙が立ち昇らないことに気づき、租税を免除し民衆の生活を立て直す政策を実施しました。その結果、「煙立つ民のかまどは賑ひにけり」と喜び、民を思う統治を貫いたと伝えられています。本記事では、仁徳天皇の生きた時代背景や政治改革、彼にまつわる逸話、そして日本最大の前方後円墳「仁徳天皇陵古墳」の謎について詳しく解説します。仁徳天皇のリーダーシップや政策がどのように国を変えたのか、その影響を紐解いていきましょう。

広告

仁徳天皇とは?どんな時代に生きた天皇か

仁徳天皇(にんとくてんのう)は、第16代天皇とされる人物で、4世紀後半から5世紀前半(在位:西暦313年~399年頃、日本では古墳時代にあたる)に実在したとされます。『日本書紀』や『古事記』に記述が残されており、「大鷦鷯尊(おおさざきのみこと)」という名でも知られています。

彼の時代は、倭国が朝鮮半島との交流を深めつつ、国内の統治体制を整えていった時期と考えられます。中国の歴史書『宋書』によると、倭国の王「讃(さん)」が中国の南朝・宋に使者を送ったとされ、この讃が仁徳天皇である可能性が指摘されています。

広告

「煙立つ民のかまどは賑ひにけり」の逸話と仁徳天皇の人柄

仁徳天皇の逸話の中で最も有名なのが、「民のかまど(竈)」の話です。

逸話の内容

仁徳天皇は即位後、難波高津宮の高台から国を見渡した際、民家から煙がほとんど立ち昇っていないことに気づきました。これは人々が貧しく、薪を炊くことさえできないほど困窮していることを示していました。

そこで仁徳天皇は「まず民を豊かにせねばならない」と考え、 租税を免除し、民衆が生活を立て直す時間を与えました。この措置は数年間続きました。その間、宮殿は荒れ果て、天皇自身も粗末な衣服を着るほど困窮しました。

数年後、再び国を見渡すと、今度は至る所で竈から煙が立ち上る光景が見られました。これを見て仁徳天皇は、「民のかまどは賑ひにけり(民の暮らしは豊かになった)」と喜びました。

仁徳天皇の人柄

この逸話から、仁徳天皇は 民を第一に考える仁徳(思いやりのある徳)を持った名君 であったと評価されています。民の苦しみを目の当たりにし、 自らの宮殿の修繕や豪奢な生活を犠牲にしてでも、民の生活の再建を優先した ことが示されています。

広告

仁徳天皇の治世と政治改革

① 租税の減免政策

「民のかまど」の逸話が示すように、仁徳天皇は 経済政策を重視し、民衆の負担を軽減するための租税免除を行った ことで知られています。これにより、一時的に朝廷の財政は厳しくなりましたが、民衆の生活が立ち直った後、安定した国家運営が可能となったと考えられます。

② 土木事業の推進

仁徳天皇の時代には、 大規模な治水工事や土木事業が行われた と伝えられています。例えば、河川の氾濫を防ぐための 茨田堤(まんだのつつみ) の建設や、農業用水の確保を目的とした 河川改修事業 などが行われたとされます。

③ 外交政策

仁徳天皇の時代には、 朝鮮半島との関係強化 が図られたとされます。特に、百済(くだら)との友好関係を維持し、中国(南朝・宋)との交流を深めることで、倭国の国際的な地位を高めようとしました。

広告

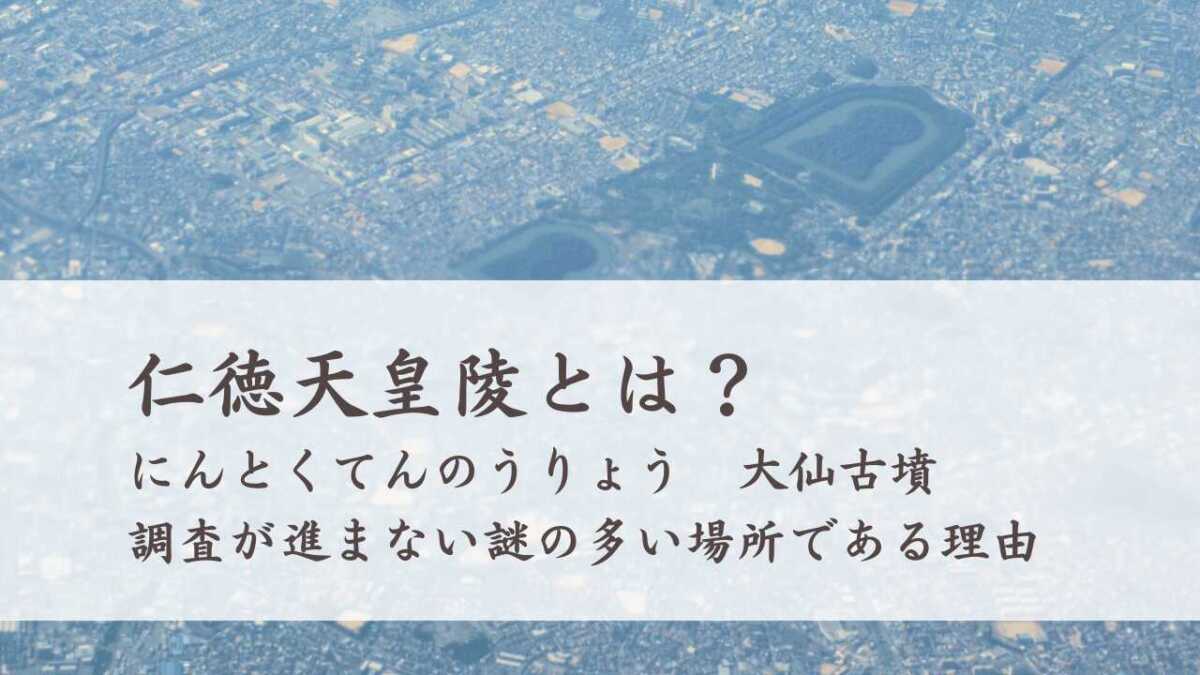

仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳)の事実と謎

仁徳天皇陵とされる 大仙陵古墳(だいせんりょうこふん) は、大阪府堺市にある日本最大の前方後円墳で、世界最大級の墳墓の一つです。現在は 「百舌鳥・古市古墳群」として世界文化遺産 に登録されています。

① 仁徳天皇陵古墳の特徴

全長:約486m(エジプトのピラミッドや中国の始皇帝陵より大きい)

築造時期:5世紀前半(仁徳天皇の時代とされる)

三重の周濠(濠が三重に巡らされている)

埋葬者は不明(宮内庁は仁徳天皇陵とするが、確証はない)

② 仁徳天皇陵の謎

本当に仁徳天皇の墓なのか?

記録上は仁徳天皇陵とされていますが、発掘調査が行われていないため、実際に仁徳天皇が埋葬されているかは不明です。

なぜこれほど巨大な古墳が築かれたのか?

仁徳天皇の権力の大きさを示すものなのか、それとも彼の 「民を大切にする統治」 により、支持を受けた結果なのか、研究が続いています。

広告

まとめ

仁徳天皇は、民を第一に考えた慈愛のある天皇として伝えられています。「煙立つ民のかまど」の逸話からは、 租税免除政策 を通じて民衆の生活を安定させ、国全体の繁栄を目指した姿が見て取れます。また、 大規模な治水工事や外交政策 も行い、5世紀の日本において強大な影響力を持つ王であったと推測されます。

彼の墓とされる大仙陵古墳は、巨大な前方後円墳として現代に残っていますが、その真相はまだ解明されていません。

仁徳天皇の治世は、日本史において 「民を思う統治」の象徴 として語り継がれています。その姿勢は、現代においてもリーダーシップの理想像として学ぶべき点が多いと言えるでしょう。