日本書紀は、720年に編纂された日本最古の公式歴史書で、神代から推古天皇に至るまでの日本の歴史が記録されています。全30巻にわたる日本書紀は、天地開闢から神々の活動、日本列島の形成、そして天皇を中心とした歴史を詳細に描写し、天皇の正統性と国家の成り立ちを示す重要な資料です。本記事では、日本書紀を編纂した人物やその内容、日本書紀が編纂された時代背景、そして古事記との違いについて詳しく解説します。

広告

日本書紀とは?日本最古の歴史書の概要

日本書紀(にほんしょき)は、日本で現存する最古の公式歴史書であり、元正天皇の時代、養老4年(西暦720年)に編纂された書物と考えられています。全30巻から成るこの歴史書は、神代の天地開闢(てんちかいびゃく)から始まり、神々の活動や日本列島の形成、そして天皇を中心とする日本の歴史が体系的に記されています。日本書紀は、神話や歴史を公式に記録する目的で編纂され、国家の成り立ちや天皇家の正統性を示す重要な資料として位置づけられています。

六国史(りっこくし)とは?

六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の正史(勅撰国史書)の総称です。『日本書紀』から『日本三代実録』までの6つの歴史書を指し、天皇の命によって国家事業として編まれました。中国の正史を手本にしながら、日本独自の歴史叙述を確立した六国史は、当時の政治・社会・文化を知るうえで欠かせない史料となっています。

六国史は以下の6つで構成されており、それぞれ扱う時代が異なります。

| 国史名 | 編纂年代 | 内容の対象時期 | 時代区分 |

|---|---|---|---|

| 日本書紀 | 720年 | 神代~第41代の持統天皇(697年) | 奈良時代初期に編纂、神話から律令国家成立まで |

| 続日本紀 | 797年 | 文武天皇(697年)~桓武天皇(791年) | 奈良時代全般 |

| 日本後紀 | 840年 | 桓武天皇(781年)~淳和天皇(833年) | 奈良後期~平安初期 |

| 続日本後紀 | 869年 | 仁明天皇(833年)~文徳天皇(850年) | 平安時代前期 |

| 日本文徳天皇実録 (日本文徳天皇實録) |

879年 | 文徳天皇(850年~858年) | 平安時代前期 |

| 日本三代実録 (日本三代實録) |

901年 | 清和天皇(858年)~光孝・宇多・醍醐天皇(887年) | 平安時代前期 |

日本書記の原本は存在するのか

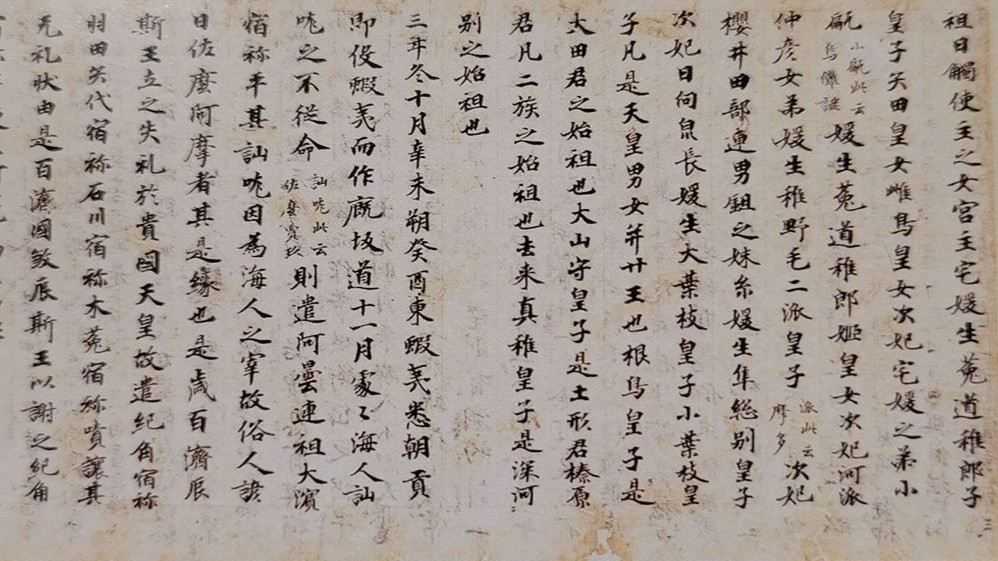

日本書紀が記されてからすでに1000年以上経っており、原本は発見されていません。ただし、写本としては現在は奈良国立博物館に所蔵されている田中本と言われる平安時代に作成された日本書記の写本の一部が国宝として保管されています。この田中本が、現在まで残っている日本書紀の中の最古のものと言われています。

広告

日本書紀を書いた人はだれか?(編纂)

日本書紀の編纂は、天武天皇の時代に計画が始まりましたが、完成したのはその後の元正天皇の時代です。編纂の中心人物は、天武天皇の皇子であり、学識と政治的手腕に優れた舎人親王(とねりしんのう)です。舎人親王は多くの学者や官僚と共に、日本の神話から歴史までを公式にまとめる作業を進めました。彼らは中国の歴史書を参考にしつつ、日本の正史を編纂することを目的としました。

日本書紀の編纂には複数の文献や伝承が使用されており、それらを比較・検討して選択的に記述が行われました。このため、日本書紀には神話的な物語と歴史的な事実が混在しており、異なる伝承が複数記述されている部分もあります。

広告

日本書紀の内容とは?

日本書紀は、全30巻にわたり、神代から持統天皇までの歴史が詳述されています。

天地開闢と神々の時代

最初の巻では、宇宙の始まり、天地の創造、そして神々の誕生と活動が描かれています。天照大御神やスサノオ、オオクニヌシといった神々の物語が展開され、特に天皇家の祖先とされる神々の系譜が重要なテーマとなっています。古事記の場合には、天地の創造のことを天地開闢ではなく天地初発と表現しています。

天皇の時代

第3巻以降では、初代天皇である神武天皇から持統天皇に至るまでの天皇の系譜とその治世が記録されています。天皇がどのように国を統治し、国家が発展してきたかが詳述され、天皇家の正統性と権威を示すための物語が展開されています。

外国との交流

日本書紀では、日本の歴史だけでなく、朝鮮半島や中国との外交や軍事的な関係も記録されています。特に、百済、新羅、高句麗との交流や対立、唐との外交関係など、当時の日本がどのように国際的な立場を取っていたかが描かれています。

広告

日本書記1巻から30巻の内容一覧

日本書紀の全30巻の概要を一覧表にまとめました。各巻で扱われている主な内容を記載しています。

| 巻数 | 範囲・主題 | 代表的トピック(要点) |

|---|---|---|

| 巻第一 | 神代上 | 天地開闢・造化三神の出現、国土生成の初発。 |

| 巻第二 | 神代下 | 黄泉国・禊祓、天岩戸、誓約、天孫降臨(邇邇芸命)。 |

| 巻第三 | 神武紀(神武天皇) | 神武東征と橿原宮即位、建国の叙述。 |

| 巻第四 | 綏靖〜開化(綏靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安・孝霊・孝元・開化) | 初期八代の系譜整序と宮都・后妃・皇子条、地方統合の基礎。 |

| 巻第五 | 崇神紀(崇神天皇) | 神祇の分離(天照大神の遷座等)と政の整備、国造体制の進展。 |

| 巻第六 | 垂仁紀(垂仁天皇) | 御陵制や祭祀・氏族伝承の充実、后妃・皇子条の展開。 |

| 巻第七 | 景行・成務(景行天皇/成務天皇) | 倭建命(日本武尊)の遠征譚(景行)と行政区画・官制の整備(成務)。 |

| 巻第八 | 仲哀紀(仲哀天皇) | 西国経略と神託、神功皇后登場への前段。 |

| 巻第九 | 神功皇后紀 | 新羅への遠征伝承と応神誕生譚、外征記事の集中。 |

| 巻第十 | 応神紀(応神天皇) | 渡来文化の受容(技術者・文物)、八幡信仰起源に通じる叙述。 |

| 巻第十一 | 仁徳紀(仁徳天皇) | 「民のかまど」説話、減税・仁政と大規模造営の記録。 |

| 巻第十二 | 履中・反正(履中天皇/反正天皇) | 継承秩序の調整、内乱後の統治再建。 |

| 巻第十三 | 允恭・安康(允恭天皇/安康天皇) | 皇族間抗争と政変、王権内部の緊張。 |

| 巻第十四 | 雄略紀(雄略天皇) | 強権的統治・氏族掌握、歌謡記事の多出。 |

| 巻第十五 | 清寧・顕宗・仁賢 | 皇統断絶危機からの復位(億計・弘計兄弟)と王権再建。 |

| 巻第十六 | 武烈紀(武烈天皇) | 暴政譚とその断絶的終焉、王統交替の伏線。 |

| 巻第十七 | 継体紀(継体天皇) | 越前からの即位・都城移転、王権再編と広域支配の強化。 |

| 巻第十八 | 安閑・宣化(安閑天皇/宣化天皇) | 施政整備と氏族秩序の調律、蘇我・物部対立の素地。 |

| 巻第十九 | 欽明紀(欽明天皇) | 仏教伝来と蘇我・物部の対立激化の起点。 |

| 巻第二十 | 敏達紀(敏達天皇) | 仏教受容をめぐる政治対立の深刻化、寺社政策の進展。 |

| 巻第二十一 | 用明・崇峻(用明天皇/崇峻天皇) | 用明の仏教帰依、崇峻天皇の暗殺(蘇我馬子関与)。 |

| 巻第二十二 | 推古紀(推古天皇) | 冠位十二階・十七条憲法、遣隋使など聖徳太子主導の改革。 |

| 巻第二十三 | 舒明紀(舒明天皇) | 対外外交の展開と宮都整備、次代改革への橋渡し。 |

| 巻第二十四 | 皇極紀(皇極天皇) | 乙巳の変(蘇我本宗家の滅亡)、政体転換の決定打。 |

| 巻第二十五 | 孝徳紀(孝徳天皇) | 大化改新詔・難波長柄豊碕宮遷都、中央集権改革の推進。 |

| 巻第二十六 | 斉明紀(斉明天皇) | 百済救援と朝鮮出兵、筑紫行幸と在陣中の崩御。 |

| 巻第二十七 | 天智紀(天智天皇) | 近江大津宮遷都、白村江の戦い後の防衛体制・国家整備、漏刻の設置など。 |

| 巻第二十八 | 天武紀(上) | 壬申の乱の勃発と勝利、飛鳥浄御原宮での新体制着手。 |

| 巻第二十九 | 天武紀(下) | 八色の姓制定・律令編纂準備、国史編纂の発願など王権基盤の強化。 |

| 巻第三十 | 持統紀(持統天皇) | 藤原京遷都(694)と統一的都城体制の完成、天武路線の継承。 |

この一覧は、日本書紀に記された内容を巻ごとに大まかにまとめたものです。日本書紀は、神話から歴史までを網羅しており、特に天皇の系譜や治世についての記録が豊富です。

広告

古事記と日本書紀の違い

| 項目 | 古事記 | 日本書紀 |

|---|---|---|

| 編纂の目的 | 日本神話や国の成り立ちを後世に伝えるために編纂され、神話や伝承に焦点を当てている。 | 日本の歴史を公式に伝えるために編纂され、国家としての正史を記録することを目的としている。 |

| 編纂時期と編纂者 | 天武天皇の時代に編纂の計画が始まり、712年に太安万侶によって編纂された。元明天皇に献上された。 | 天武天皇の時代に計画が始まり、実際に編纂が進められたのは天武天皇の死後しばらく経ってから。天武天皇の皇子である舎人親王らによって編纂され720年元正天皇の時代に完成した。 |

| 神様の名前の表記の違いの例 | 天照大御神 倭建命 |

天照大神 日本武尊 |

| 内容のスタイル | 和文体で書かれており、日本語の音を用いて表現されている。 | 漢文体で記されており、中国の歴史書に近い書き方をしている。 |

| 内容の違い | 神話を中心に感情豊かな物語としての側面が強調されている。 | 日本の正史として神話から歴史までを体系的に記述しており、多くの異伝や異説も併記されている。 |

古事記は、日本神話や国の成り立ちを後世に伝えることを目的とし、神話や伝承に焦点を当てて編纂されたのに対し、日本書紀は日本の歴史を公式に伝えるための国家の正史として編纂されました。編纂時期にも違いがあり、古事記は712年に太安万侶によって編纂され、日本書紀は720年に舎人親王らによって編纂されています。

また、内容のスタイルにも違いが見られ、古事記は和文体で書かれており、日本語の音を用いて感情豊かな物語が展開されるのに対し、日本書紀は漢文体で記述されており、中国の歴史書に近い形式で書かれています。内容も、古事記は神話を中心に描かれている一方で、日本書紀は神話から歴史までを体系的に記述し、異伝や異説を併記していることが特徴です。

広告

日本書紀の時代背景

日本書紀が編纂された奈良時代は、日本が中央集権国家としての体制を整えつつあった時期です。天武天皇は国家の安定と統一を図り、天皇を中心とする国家の正当性を示すために歴史書を編纂することを計画しました。この背景には、中国や朝鮮半島との外交関係が影響しており、日本も他の東アジア諸国と同様に、正統な歴史書を持つことが国家の権威を高める手段とされていたのです。

また、仏教の影響や律令制度の整備も進んでいたこの時代に、国家の統治理念を神話と結びつけ、天皇を中心とした統治体制を確立することが目的とされました。日本書紀はこのような時代背景の中で、天皇制の正統性と日本国家の歴史を示すために編纂されたのです。

日本書紀の計画から完成までの時代と天皇

日本書記は天武天皇が681年に命じて着手した書物ですが、日本書記が完成したのは養老4年(720年)元正天皇の時代です。

日本書紀の成立について日本書紀そのものには書かれていませんが、日本書紀の後に編纂された続日本紀の中の「養老4年5月21日条」に「これより先、一品舎人親王(天武天皇の皇子)、勅を奉けたまはりて日本紀を修む。これに至りて奏上す。紀三十巻・系図一巻なり」と書かれており、この日本紀というのが日本書記のことを指しているのではないかと考えられています。

編纂の過程では天皇の代替わりもあり、当時のことを考えると、天皇の代替わりや、その周りの権力者、編纂に携わった人々も入れ替わりがあったことも考えられ、影響があったことは示唆されます。

| 40代目 | 天武天皇 | テンム | 673年~686年 | 飛鳥時代 |

| 41代目 | 持統天皇 | ジドウ | 690年~697年 | 飛鳥時代 |

| 42代目 | 文武天皇 | モンム | 697年~707年 | 飛鳥時代 |

| 43代目 | 元明天皇 | ゲンメイ | 707年~715年 | 飛鳥時代、奈良時代 |

| 44代目 | 元正天皇 | ゲンショウ | 715年~724年 | 奈良時代 |

広告

日本書記の内容は事実?

日本書紀の内容は、事実とされる部分と神話や伝承が混ざった部分が共存しています。日本書紀の冒頭には天地開闢(てんちかいびゃく)や神々の誕生が描かれており、これは神話として記録されたものです。

一方で、天皇の系譜や政権の出来事、外国との外交などについては、ある程度の歴史的事実に基づく部分も含まれていますが、史実として確認できるかどうかには限界があります。

しかし、日本書紀に記されている内容に基づいた発掘もあり、例えば、崇神天皇が奈良盆地の南東部にある三輪山に宮を構え、大物主神を祀って国を治めていて、大物主神の妻である倭迹迹日百襲姫命が亡くなったときに箸墓という墓が作られ葬られたという記述があり、実際にそのエリアから遺跡や古墳が発掘されており、さらに三輪山を御神体としている大神神社があることなども、信憑性を裏付ける一つとなっています。

また、日本書紀は国家の正統性を示す目的もあったため、天皇の権威を高めるために脚色された部分もあると考えられます。したがって、日本書紀は歴史書である一方、史実そのものとは異なる要素も含まれています。

広告

まとめ

日本書紀は、日本最古の公式歴史書として、神話から歴史的事実までを体系的に記録した書物です。舎人親王を中心に編纂され、天皇を中心とした国家の正統性を示すための重要な資料として後世に影響を与え続けています。日本書紀は、中国の歴史書に倣った形式で編纂され、外交や軍事の記録も含まれており、日本の古代史を理解するために欠かせない存在です。また、古事記とは異なり、正史としての視点を持ち、公式の歴史書としての役割を果たしています。