山幸彦(やまさちひこ、ホオリノミコト)と海幸彦(うみさちひこ、ホデリノミコト)の物語は、『古事記』にも『日本書紀』にも載る、日本神話の中でもとくに広く知られた兄弟神の神話です。弟が兄から借りた釣り針を海に失くしてしまったことをきっかけに、山の神孫が海の国へ赴き、海神の助けを得て兄よりも高い立場に立つという筋立ては、一見すると兄弟げんかのようでありながら、実は山と海という異なる生業世界の交差、さらに天孫の血が海神の一族と婚姻して皇統に続くという大きな物語を含んでいます。

この記事では、釣り針のやり取りの意味、海神の宮での婚姻、そして神武天皇へとつながる家系図までを整理し、日本神話におけるこの神話の位置づけをわかりやすく解説します。

広告

海幸彦と山幸彦の神話のおおまかな位置づけ

海幸彦と山幸彦の物語は、『古事記』では「海幸山幸」の段として、『日本書紀』では「火折尊(ホオリノミコト)」の条として語られている日本神話の重要なお話です。

天孫ニニギノミコトの子にあたる兄弟が、互いの得意とする世界を取りかえっこしたことから争いが起こり、やがて山幸彦が海の神の助けを得て兄を服従させる、という構図になっています。この物語は、単なる兄弟げんかではなく、山と海という異なる生業世界の優劣、そして天孫の血が海の一族と結びついて皇統に続くことを示す、神話的な意味づけを持っています。

海幸彦はホデリノミコトのこと

天孫ニニギノミコトと木花開耶姫(このはなさくやびめ)との間に生まれた三兄弟の第一子である「海幸彦」はホデリノミコトのことです。

山幸彦はホオリノミコトのこと

天孫ニニギノミコトと木花開耶姫(このはなさくやびめ)との間に生まれた三兄弟の第三子である「山幸彦」はホデリノミコトのことです。

海幸彦と山幸彦ともう一人はホスセリノミコト

天孫ニニギノミコトと木花開耶姫(このはなさくやびめ)との間に生まれた三兄弟の第二子である「ホスセリノミコト」は、特段の別名は無く、神話の中でもほとんど登場しない神様です。

広告

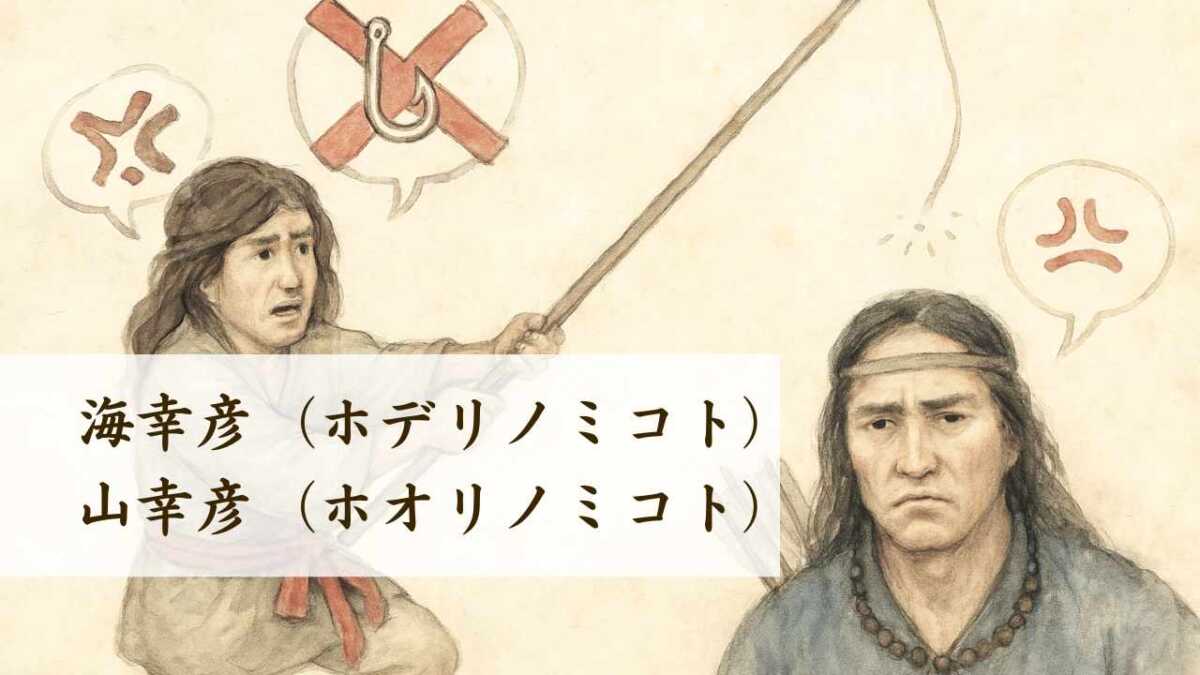

海幸彦と山幸彦の兄弟

海幸彦と山幸彦のふたりの兄弟は、父ニニギノミコトと木花開耶姫(このはなさくやびめ)との間に生まれた三兄弟のうちの二人です。長兄がホデリノミコト(海幸彦)、末弟がホオリノミコト(山幸彦)です。

名が示すように、ホデリは「火照」、すなわち海に出て漁をする力強い兄、ホオリは「火折」、穀物・狩猟・農耕に象徴される山側の生活を司る弟という性格づけになっています。

広告

釣り針をめぐる争いの物語

海幸彦と山幸彦の物語はごく単純なきっかけから始まります。

弟の山幸彦が「たまには兄の漁をしてみたい」と言い、兄の海幸彦がしかたなく自分の漁具を貸し与えます。ところが山幸彦は、借りた大切な釣り針を海の中に落としてしまいます。弟は自分の宝である弓矢を差し出して弁償しようとしますが、兄は「それでは足りない、自分の釣り針でなくてはだめだ」と怒り、兄弟の関係は悪くなってしまいました。

釣り針は海の民にとって命の道具であり、単なる物質ではありませんでした。神話の中でも「釣り針そのものを返すこと」が強く求められる点から、これは祭具・職能・生業の象徴であり、兄が弟に渡した権能をそのまま返せという意味にも読めます。

広告

海神の宮への訪問とトヨタマビメとの婚姻

困り果てた山幸彦は、塩椎神(しおつちのかみ、塩の道を知る神)に出会い、海神の宮へ行って借りた釣り針を探すよう助言されます。言われた通りに海の底の宮に行くと、そこには豊玉姫(とよたまびめ)という美しい姫がいて、やがて山幸彦と結ばれます。豊玉毘売は海神(大綿津見神)の娘であり、山幸彦はこの婚姻によって海の一族と結びつきました。

海神は山幸彦の来訪の理由を聞くと、すぐに海中を探させて落とした釣り針を見つけさせ、さらに兄を服従させるための呪具と方法を授けます。ここで山幸彦は、海の世界の神威を得て地上に戻ることになります。つまりこの段階で、山の神孫であるはずの彼が、海の神々とも縁続きとなり、より広い権能を得たことになります。

広告

釣り針の返還と兄の服従

地上に戻った山幸彦は、海神に教えられた通りに落とした釣り針を兄に返しますが、その際「この釣り針を使うときは不漁になるように」「逆らうと飢えるように」という言葉を添えます。これは単なる仕返しではなく、海神の教えに基づく呪術的な言い渡しです。

結果として海幸彦は山幸彦に逆らえなくなり、弟は兄よりも上位の存在として描かれます。山と海の技術をともに持ち、天孫としての出自もある山幸彦が、兄よりも政治的に高い位置に立つことが、この物語の到達点です。

広告

海神の一族とのつながりと皇統への接続

山幸彦と豊玉毘売との間には、後に「鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)」と呼ばれる子が生まれます。豊玉毘売は出産の際に本来の竜神の姿に戻るところを山幸彦に見られてしまい、恥じて海に帰りますが、子どもは地上に残しました。この鵜葺草葺不合尊が、のちに玉依毘売(豊玉毘売の妹)を娶り、さらにその子に初代天皇とされる神武天皇が位置づけられます。つまり、この海幸山幸の物語は、天孫ニニギの血統が海の神の一族と婚姻によって結びつき、その合流点から皇統が出るという形を示しているのです。

広告

家系図でみる系譜・神武天皇との関係

物語の系譜をわかりやすくするために、『古事記』系の並びをもとに簡略化して示します。

| 世代 | 神名・人物 | 説明 |

|---|---|---|

| 父 | 邇邇芸命(ににぎのみこと) | 天照大御神の命で高天原から天孫降臨した |

| 母 | 木花開耶姫(このはなさくやびめ) | 山の神である大山祇命(オオヤマツミ)の娘 |

| 三兄弟 | 長男・火照命(ほでりのみこと)=海幸彦 | 海の漁労を象徴する兄 |

| 三兄弟 | 次男・火須勢理命(ほすせりのみこと) | 中つ子(物語ではあまり中心に立たない) |

| 三兄弟 | 三男・火折尊(ほおりのみこと)=山幸彦 | 山・狩猟を象徴する末子、本話の主人公 |

| 山幸彦の妻 | 豊玉毘売命(とよたまびめ) | 海神・大綿津見神の娘。山幸彦の妻となる |

| 山幸彦と豊玉姫の子 | 鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと) | 海の一族と天孫の血が合流した子。 豊玉姫の妹・玉依姫(たまよりひめ)が育てる。 |

| 鵜葺草葺不合尊と玉依姫の子 | 神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)=神武天皇 | 鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫(たまよりひめ)の間に生まれ、初代天皇となる |

うがやふき

このようにして見ると、海幸山幸の物語は、兄弟の争いというレベルにとどまらず、「海の神々の血」と「天孫の血」を皇統のところで結び合わせるための、神話上の説明装置になっていることが分かります。

三男・火折尊(ほおりのみこと)=山幸彦の子は、鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)。

鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫(たまよりひめ)の子が神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)=神武天皇とつながっていくのです。

広告

釣り針の意味と物語の背景

落とした釣り針をどうしても取り戻さなければならなかった、という点は、日本列島の古い漁労文化を考えるうえでも興味深い要素です。海の民にとって漁具は単なる道具ではなく、能力や祭祀的な権利を象徴するものでした。借りたものを失ったままにすることは、その権利を損ねることであり、兄弟の力関係が変わる契機になりえます。神話はこの日常的な感覚を拡大し、海の世界の神々との交流譚として描き直したものだと考えられます。

また、弟が海に赴く際に塩椎神の案内を受ける場面や、海神の宮が整然と描かれる場面は、古代の人々が「異界としての海の国」を豊かな想像力で語っていたことを示しています。海幸山幸の物語は、山と海という二つの生業世界の出会いを、婚姻と服属という形でまとめた、非常に日本的な神話なのです。

まとめ

山幸彦と海幸彦の神話は、表面的には「釣り針をなくした弟が海の神に助けられる」話ですが、その奥には三つの重要な層があります。第一に、山と海という異なる生活領域の力の交渉であること。第二に、天孫の血統が海神の一族と結びつく婚姻神話であること。第三に、その合流点を通して神武天皇へ至る皇統の正統性を語っていることです。日本神話の中でも後世への影響が大きい物語ですので、家系図と合わせて読むと構造が理解しやすくなります。