かつて日本で使われていた旧暦(太陰太陽暦)は、月の満ち欠けを基準にしながら、太陽の動きを考慮して季節の移り変わりを調整する暦法でした。現代の新暦(グレゴリオ暦)とは異なり、旧暦ならではの季節感があり、和風月名と呼ばれる美しい月の名前が日本の風土や神話とともに伝えられています。本記事では、旧暦とは何かを解説しながら、1月から12月までの和風月名の一覧とその由来を紹介します。神話や歴史の視点からも掘り下げ、日本人の四季の捉え方や、旧暦の魅力をお伝えします。

広告

旧暦とは?

旧暦(きゅうれき)とは、かつて日本で使用されていた暦法で、「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」と呼ばれるものです。この暦は月の満ち欠けを基準としながらも、太陽の動きを考慮して季節のずれを調整する仕組みになっています。旧暦は、中国から伝わった暦法を元に、日本独自の改良が加えられ、明治5年(1872年)まで公式に使用されていました。

広告

旧暦と新暦の違い

現在日本で使われているのは「新暦(しんれき)」と呼ばれるグレゴリオ暦で、太陽の動きを基準とした太陽暦です。旧暦では月の満ち欠けが基準となるため、新暦と比べると同じ日付でも季節感にズレが生じます。たとえば、旧暦のお正月は現在の2月上旬から中旬頃にあたることが多く、桜の季節も新暦の4月ではなく、旧暦では3月に花見が行われていました。

広告

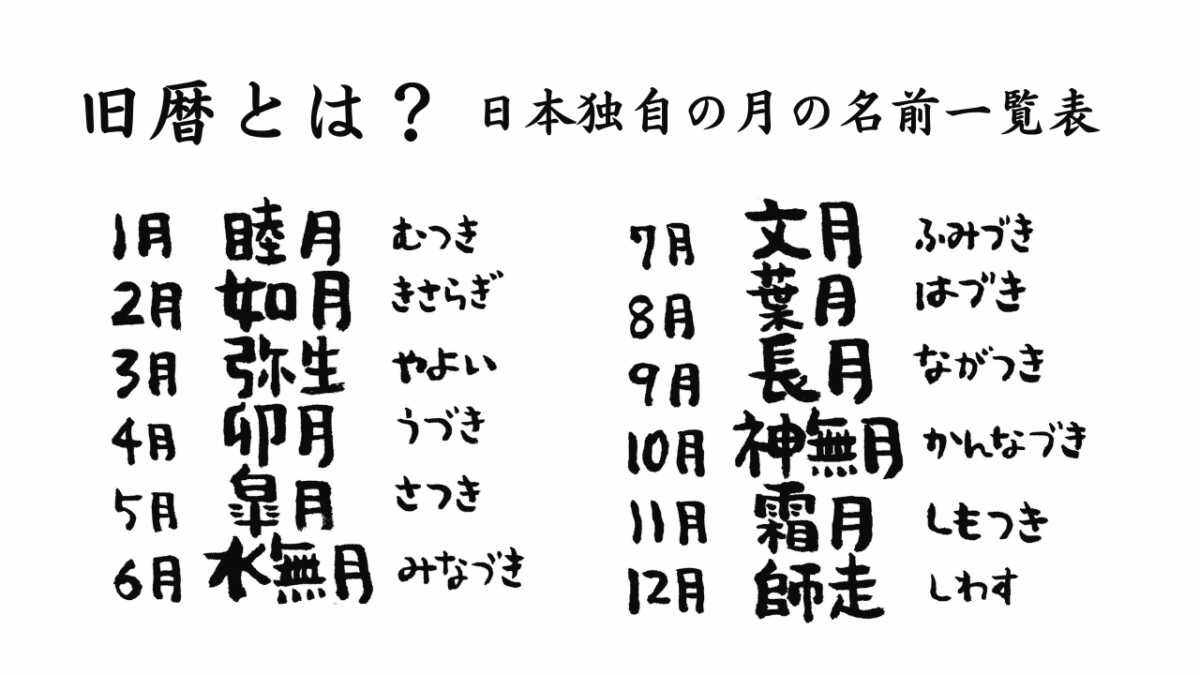

旧暦の月の呼び方一覧表

| 現在の月 | 旧暦の月 | 読み方 | 意味・由来 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 睦月 | むつき | 「親しい人々が集まり睦み合う月」から。正月の団らんが由来。 |

| 2月 | 如月 | きさらぎ | 「衣更着(きさらぎ)」が転じたもの。寒さで衣をさらに重ねる季節。 |

| 3月 | 弥生 | やよい | 「弥(いや)」は「ますます」、「生(おい)」は「生い茂る」の意味。春の芽吹き。 |

| 4月 | 卯月 | うづき | 卯の花(ウツギ)が咲く季節。卯の花は春の訪れを象徴する白い花。 |

| 5月 | 皐月 | さつき | 「早苗月(さなえづき)」が略されたもの。田植えの季節。 |

| 6月 | 水無月 | みなづき | 「水の無い月」と書くが、梅雨明け後で水が涸れる意味とも。実際には田に水を張る月ともされる。 |

| 7月 | 文月 | ふみづき | 七夕にちなんで「文(ふみ)」をやり取りする月。または「穂含月(ほふみづき)」からとも。 |

| 8月 | 葉月 | はづき | 木の葉が落ち始める「葉落ち月」が転じたもの。秋の気配が漂う頃。 |

| 9月 | 長月 | ながつき | 「夜長月(よながづき)」が略されたもの。秋の夜長を感じる季節。 |

| 10月 | 神無月 | かんなづき | 全国の神々が出雲大社に集まるため「神がいない月」とされる。出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ぶ。 |

| 11月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める季節であることから。寒さが本格化する頃。 |

| 12月 | 師走 | しわす | 「師(僧侶)も走るほど忙しい月」という説が有名。年末の慌ただしさを表現。 |

広告

日本神話と和風月名の関係

和風月名の中でも特に「神無月」は、日本神話との深い繋がりを持つ特別な月です。この月、全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲大社に集まって会議を開くとされており、出雲地方では逆に「神在月(かみありづき)」と呼ばれます。この神議(かみはかり)では、人々の縁結びや運命が決められると信じられており、出雲大社では現在もこの時期に「神在祭(かみありさい)」が行われます。

また、農耕神である大国主命(おおくにぬしのみこと)や、豊穣を司る神々が活躍する神話は、弥生(やよい)や皐月(さつき)などの農業に関連する月名にもその精神が息づいています。古代の人々は、自然の恵みに感謝し、四季折々の変化に神々の存在を感じながら暮らしていました。

広告

まとめ

旧暦は、自然のリズムや日本の伝統文化と深く結びついており、和風月名はその象徴です。日々の暮らしの中で失われつつある季節感や自然への畏敬の念を、旧暦を通じて再発見してみてはいかがでしょうか。和風月名に込められた日本人の美意識と、神話の世界観を感じながら、四季の移ろいを楽しんでみてください。