旧暦10月は「神無月(かんなづき)」と呼ばれ、全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲大社(いずもたいしゃ)に集まる神秘的な月とされています。しかし、出雲地方では逆に「神在月(かみありづき)」と呼ばれ、この時期には特別な神事が行われます。本記事では、神無月とはどんな月なのか、出雲大社で行われる神在祭(かみありさい)や神迎祭(かみむかえさい)などの重要な神事、そして10月に出雲に行かない神様について詳しく解説します。日本神話や陰陽思想にも触れながら、神々の集う理由やその背景にある深い意味を紐解いていきます。

広告

神無月とは?

神無月(かんなづき)は旧暦の10月にあたる月で、日本の伝統文化や神話において特別な意味を持っています。一般的には「神がいない月」と解釈されることが多く、その理由として、日本全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲大社(いずものおおやしろ)に集まるため、各地から神様が留守になるとされています。

しかし、出雲地方では逆に「神在月(かみありづき)」と呼ばれ、神々が集う神聖な月として重要視されています。この時期、出雲大社では神々を迎えるための神事や祭りが行われ、日本神話の世界観が今なお息づいていることを実感できる特別な季節です。

広告

なぜ神々が出雲に集うのか

神無月(旧暦10月)になると、全国の神々が出雲大社に集うという伝承は、日本神話や信仰の中でも特に神秘的なものとして知られています。しかし、なぜ神々が出雲という特定の地に集まるのかについては、時代や地域、信仰によってさまざまな解釈が存在します。ここでは代表的な4つの説と、それに加えて考えられる他の説もご紹介します。

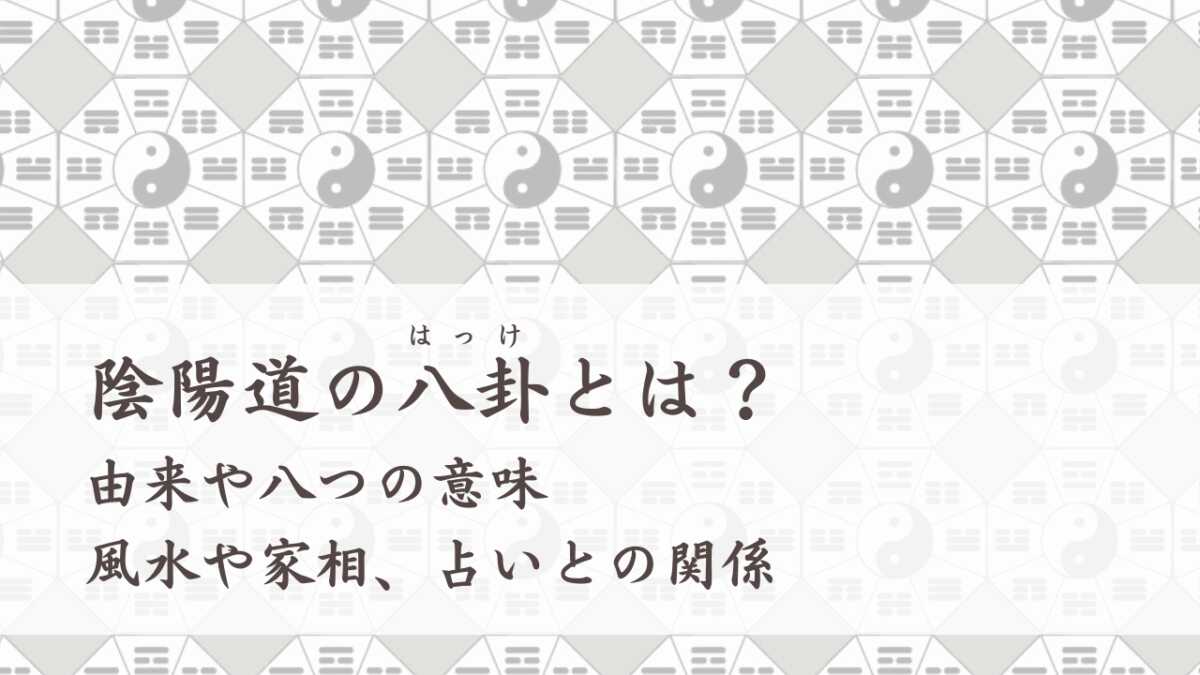

陰陽説(いんようせつ)

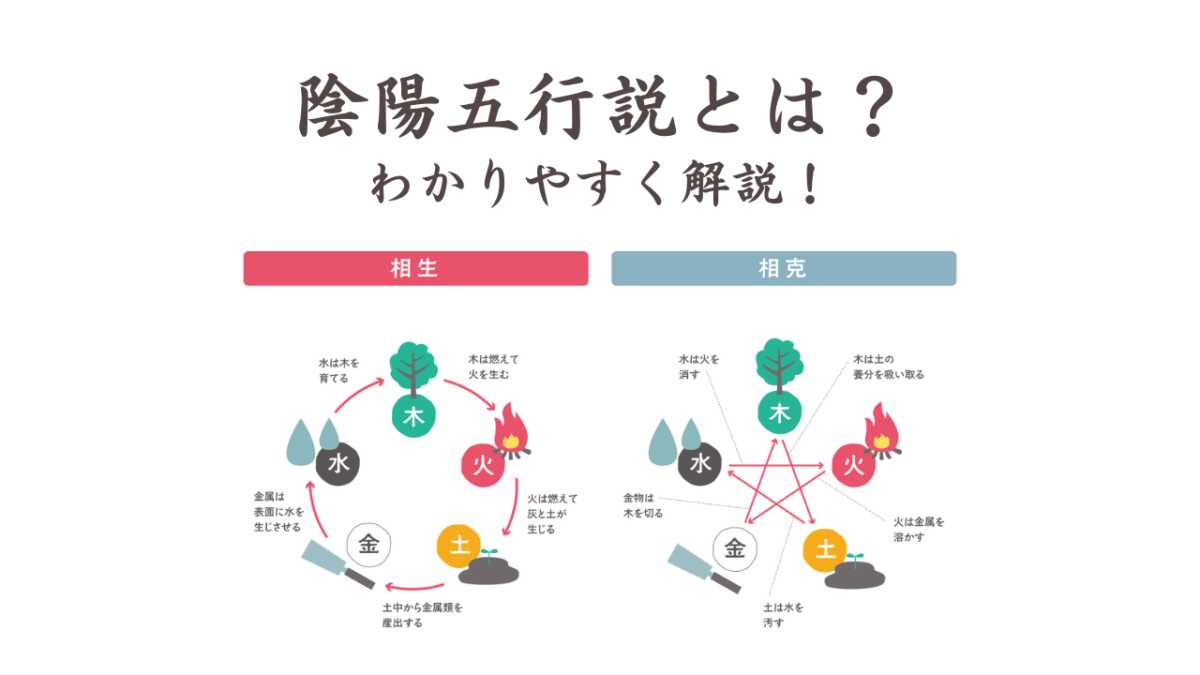

陰陽思想に基づいた説では、極陰の時と極陰の場所に陽の気が集まることで、世界が再生すると考えられていました。旧暦10月は陰の気が極まる「極陰の時」であり、地理的にも中央(大和)から見て北西に位置する出雲は「極陰の場所」とされます。

陰(出雲)と陽(神々)のバランス

陰と陽のバランスは宇宙や自然界の秩序を保つために重要であり、陽である神々が陰の極地に集うことで新たな生命エネルギーが生まれるとされました。

再生と調和

神々の集いは、一年の終わりと新たな始まりを象徴し、自然界の再生と調和を促す重要な儀式と考えられます。

出雲大社祭神10月統治説

この説は、中世に広まった考え方で、1年のうち10月だけは天照大御神(あまてらすおおみかみ)ではなく、出雲大社の祭神が日本を統治するとされるものです。

スサノオの支配

出雲大社の祭神は一般的に大国主命(おおくにぬしのみこと)ですが、中世の信仰ではその父神である須佐之男命(すさのおのみこと)が支配権を持つと考えられることがありました。この期間、神々は新たな指示や統治方針を受けるために出雲へ集うとされます。

政治的背景

この説は、出雲地方の宗教的権威を強調するための信仰的解釈としても考えられ、特に神々の「力の中心」が天照大御神から一時的に出雲に移ることで、出雲大社の重要性を際立たせたものと推察されます。

幽事説(かくりごとせつ)

日本神話の「国譲り」の神話に基づく考え方です。国譲りによって、顕界(現実世界)は天孫(あまつみこ、天皇家)が治めることとなり、幽界(目に見えない世界)は大国主命が支配する役割を担いました。

目に見えない世界の支配

大国主命は、縁結び・五穀豊穣・人々の運命といった「幽事(かくりごと)」を司る神として、全国の神々から尊敬されています。神無月には、翌年の人々の縁や運命、農作物の収穫、自然界の調和について会議を行うため、神々は出雲に集うのです。

祖神イザナミへの孝行説

この説は、中世末期から近世にかけて形成された信仰で、祖神であるイザナミノミコトへの孝行が神々の集いの理由とされています。

イザナミの崩御と出雲

イザナミは、日本神話において最初に亡くなった神であり、すべての神々の母とも言える存在です。伝承によれば、彼女は出雲の地に葬られたとされ、神々はイザナミの命日にあたる10月に法事のような形で集うと考えられるようになりました。

佐太神社・神魂神社での信仰

この説は、特に佐太神社や神魂神社といった古社で見られる考え方で、神々が「家族としての絆」を大切にし、母神への感謝と敬意を表す儀式として継承されています。

国譲りの和解と再確認説

国譲り神話の中で、大国主命が天照大御神へ国を譲る際、条件として「目に見えない世界(幽事)」の支配を認めてもらったという重要なエピソードがあります。神無月に神々が集まるのは、この和解の再確認や、新しい年に向けた秩序の確認を目的とした会議であるという説も考えられます。

毎年の神議(かむはかり)を通じて、天界と地上界のバランスを保つための重要な儀式として位置づけられていると考えられます。

縁結びの再編成説

出雲大社が特に縁結びの神様として信仰されていることから、神無月に神々が集うのは、人間社会における「縁」や「運命」の再編成を目的とするという解釈もあります。神々は出雲で、人々の恋愛・友情・仕事・家族関係など、さまざまな縁を新たに結び直すとされます。このため、神在祭の時期には出雲大社を訪れる多くの参拝者が、良縁祈願を行うのです。

広告

神無月に出雲へ行かない神様とは?

全国の神々が出雲に集まると言われる神無月ですが、すべての神様が出雲へ向かうわけではありません。地域や信仰によっては、出雲に行かずに地元に留まるとされる神々も存在します。

恵比寿神(えびすしん)

七福神の一柱である恵比寿様は、「留守神(るすがみ)」として地元に残るとされ、特に漁業や商売繁盛の神として信仰されています。恵比寿様は出雲に参加せず、各地の人々のために見守り続ける神様です。

土地神(とちがみ)・氏神(うじがみ)

地域ごとに根付いている土地神や氏神も、地元を離れることなく人々を守り続ける存在です。農耕や生活に密接に関わる神々は、神無月でも地域の繁栄や安全を見守る役割を果たしています。

広告

神無月に出雲大社で起きること

出雲大社では、全国の神々が集うこの神聖な時期に「神在祭(かみありさい)」が執り行われます。この祭りは、神々が人々の縁や運命について相談し合う重要な儀式です。

神迎祭(かみむかえさい)

神無月の初めに、全国から集まる神々を迎えるための神事が行われます。稲佐の浜(いなさのはま)で神迎えの儀式が執り行われ、神々は海から出雲大社へと導かれます。

神在祭(かみありさい)

神々が出雲大社の「十九社(じゅうくしゃ)」に滞在し、縁結び、農作物の豊穣、人生の運命などについて会議を開くとされています。この神事は非公開ですが、出雲大社周辺では関連する祭りや行事が多数行われます。

縁結びの神事

出雲大社は縁結びの神様として知られる大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祀る神社です。この時期、縁結びに関する祈願をする人々が全国から訪れ、特別なご利益を求めて参拝します。

広告

日本神話と神無月のつながり

神無月の背景には、日本神話に登場する国譲りの神話が関係しています。大国主大神が国を譲った後、出雲は神々が集う聖地として特別な位置づけとなりました。神々が出雲で縁や運命について話し合うという考え方は、この神話の延長線上にあると考えられます。

また、どんな神様が出雲に集うかについては諸説ありますが、一説によると、天照大御神(あまてらすおおみかみ)や須佐之男命(すさのおのみこと)といった有名な神々も含まれているとされ、出雲大社はまさに「神々の会議場」とも言える場所なのです。

広告

まとめ

神無月は単なる「神様がいない月」ではなく、出雲に神々が集い、日本中の縁や運命が議論される神聖な月です。全国の神々が出雲に集まる一方で、地域を守る神々や恵比寿神のように留守を預かる神も存在します。

出雲大社での神在祭や縁結びの神事は、日本神話の世界観を今に伝える貴重な行事です。この特別な時期に出雲を訪れることで、古代から続く神々の息吹を感じることができるでしょう。神無月を通じて、日本の伝統や神話の奥深さを再発見してみてください。